Kehadiran sekolah swasta premium yang berkonsep Islam di kawasan Depok menimbulkan satu kekhawatiran dalam diri saya. Oke, mari kita bawa elaborasikan untuk mengetahui betapa keadaan ini mempunyai potensi bahaya, setidaknya menurut saya.

Perihal sekolah premium bernafaskan Islam ini seakan menjadi tren, setidaknya di circle saya. Dari sejauh yang saya perhatikan, tren yang terbentuk adalah masyarakat kelas menengah kota Depok berlomba-lomba memasukkan anak-anak mereka ke sekolah Islam, biasanya disebut Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT). Biasanya alasan yang mendasari pilihan tersebut adalah keinginan orang tua untuk memberikan bekal agama yang cukup kepada anak-anak mereka lewat bangku sekolah, beserta dengan alasan-alasan lainnya.

Fasilitas yang disediakan oleh SDIT dan sekolah swasta premium lainnya mencakup infrastruktur yang handal dan kekinian, kurikulum yang modern berdasar studi psikologi dan pendidikan terbaru, dan pengajar yang mumpuni. Selain itu, jumlah anak yang ditampung di tiap kelasnya pun diatur di jumlah minimal tertentu. Hal ini semata-mata agar si anak mendapat experience sekolah yang menyenangkan dan pengawasan yang lebih ketat oleh sang guru.

Well, secara teoritis bisa dikatakan bahwa argumen yang dibangun tersebut adalah (bisa) benar adanya. Tapi ada baiknya bila bapak-ibu membaca satu buku menarik karangan Malcolm Gladwell yang berjudul David and Goliath. Di buku tersebut, ada satu bab yang membahas tentang perbandingan antar sekolah.

Sebenarnya yang dibahas tidak secara langsung tentang premiumitas sekolah tersebut, tapi perbandingan antara sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Namun secara substansi, sekolah unggulan tersebut memberikan service fee yang besar kepada para anak muridnya dan mempunyai segala keunggulan yang saya terangkan pada paragraf di atas. Jadi yang beliau terangkan dalam bukunya menganalogi ke komparasi antara sekolah sekolah premium dan sekolah non-premium.

Gladwell berpendapat bahwa sekolah yang bagus adalah sekolah yang mempunyai perbedaan di dalamnya. Perbedaan yang dijewantahkan dalam berbagai hal seperti karakter anak yang berbeda, status sosial si anak yang berbeda, kultur keluarga yang berbeda, dst. Perbedaan tersebut pada akhirnya akan membuat setiap anak dapat memperkaya khasanah berpikirnya dalam banyak hal. Anak jadi paham bahwa tidak semua orang (dan tidak seharusnya) vokal di dalam kelas. Bahwa teman-temanya mempunyai uang jajan yang berbeda.

Bahwa ada sebagian anak yang dengan mudahnya menggambar muka dengan sangat realis, dan ada anak yang menggambar gunung saja sulit. Intinya, anak paham bahwa kemampuandefault yang dimiliki tiap orang berbeda. Bayangkan jika semua vokal dan tidak mau kalah, maka yang akan terjadi tiap ada perdebatan di sekolah adalah perdebatan dengan otot dan tanpa solusi.

Makanya, harus ada anak-anak yang diam, mengangguk-angguk setuju, dan menjadi supporter akan faksi-faksi yang berdebat di kelas. Dan jangan salah sangka, si anak pendiam tadi pasti juga akan bagus di hal lain yang tidak dimiliki oleh si pendebat ulung.

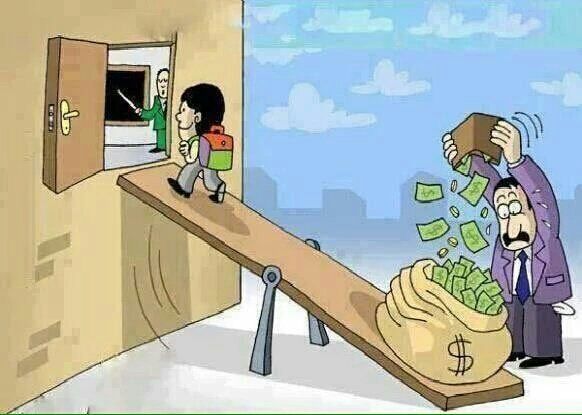

Dan bayangkan juga jika satu sekolah berasal dari strata sosial yang sama, si kelas menengah dan kelas atas tadi. Maka keragaman tadi akan berkurang. Yaa, benar bahwa tiap anak tidak ada yang sama. Namun mengeliminasi dan menstandarkan strata sosial dalam suatu sekolah, menurut hemat saya, justru menghilangkan inti dari keragaman itu sendiri.

Karena tidak bisa dinafikan, strata sosial akan membentuk karakter seorang anak. Strata sosial sangat berperan akan hobi si anak. Si anak yang suka IT biasanya tidak berasal dari kelas menengah bawah. Karena rasanya sulit anak menengah ke bawah akan punya minat ke dunia IT, karena dipapar gawai saja jarang.

Belum lagi jika kita bicara tentang jumlah anak dalam kelas. Salah satu hal yang ditawarkan oleh sekolah premium adalah jumlah anak yang minimal dalam suatu kelas. Dari cerita yang saya dengar, satu kelas di sekolah premium maksimal terdiri dari 20 orang siswa. Hal ini dimaksudkan agar seorang guru dapat memantau anak dengan lebih baik jika satu kelas mempunyai jumlah siswa minimal.

Namun, argumen tersebut juga menemukan bantahannya. Masih dari referensi yang sama, Gladwell berpendapat bahwa keragaman juga akan optimal dengan mengatur jumlah anak dalam suatu kelas. Namun, angka yang ditawarkan Gladwell tidak sekecil 20 orang per kelas, namun 30an orang.

Gladwell berpendapat bahwa jumlah angka tersebut adalah angka yang optimal dalam memberikan keragaman di dalam kelas. Dan, saya sepertinya sepakat dengan beliau. Bayangkan jika kelas anda berjumlah 15 orang, terdiri atas 7 siswa dan 8 siswi. Rasanya kok garing ya belajar dengan 7 orang teman lelaki. Ke WC ketemu dia, nyontek sama dia, ngintipin rok cewe pake rautan pensil bulet juga sama dia.

Namun maraknya kaum menengah Depok dalam memilihkan sekolah SDIT premium untuk anaknya tentu juga ada dasarnya. Dan seperti daya sebutkan di atas, alasannya pun masuk akal. Makanya menjadi pekerjaan rumah yang berat untuk pemerintah, untuk membangun fasilitas sekolah negeri yang bagus di Indonesia wal khusus di Depok.

Sekolah yang mempunyai fasilitas yang bagus, guru yang mumpuni, dan harga yang terjangkau, yang membuat setiap anak bangsa mampu untuk sekolah di sana dan merasakan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan akhirnya menggunakan keragaman ini menjadi modal bangsa untuk bangkit, berjaya, dan mampu bersaing dengan bangsa/ kota lain.