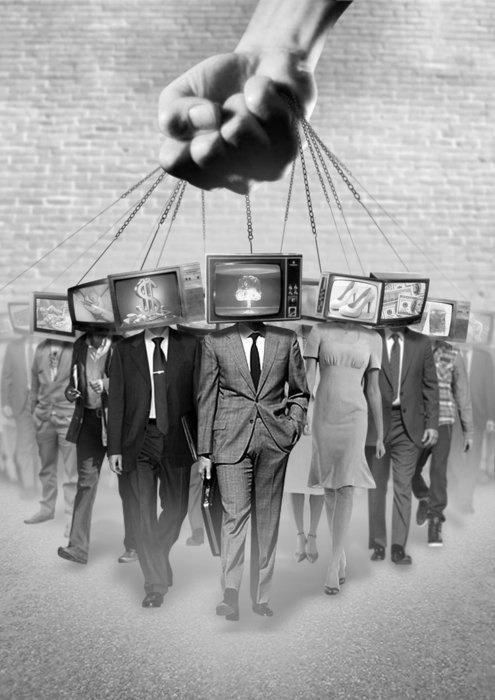

Seluruh rangkaian Debat Pilpres telah resmi berakhir pada 30 Maret lalu. Pelbagai media gegap gempita menyajikan informasi terkait perhelatan debat. Ada yang mengatakan dengan tanpa tedeng aling-aling bahwa debat dimenangkan oleh salah satu calon.

Ada pula media yang menyampaikannya secara tersirat (tidak secara terang-terangan). Terjadi polarisasi penilaian terhadap satu hal yang terjadi. Namun yang menjadi persamaan adalah pemberitaan yang disajikan terhadap isu-isu atau permasalahan kerakyatan terasa kurang.

Media kurang memberikan pemberitaan informatif terhadap agenda dan program strategis yang ditawarkan oleh kedua paslon untuk mengatasi masalah riil di masyarakat. Media lebih fokus pada figur personal dari kedua pasangan calon, sementara pembahasan atau perdebatan antara ideologi dan program dari kedua calon tidak mendapatkan tempat yang cukup.

Muncul pertanyaan, mengapa pemberitaan pada media (cetak, elektronik, maupun digital) kurang memberi ruang pada pendiskusian masalah kerakyatan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas menarik untuk membaca analisis dari Ross Tapsell (2018) dalam bukunya yang berjudul “Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital.

Ross Tapsell yang merupakan pengajar senior di College of Asia and the Pacific, The Australian National University, secara apik menganalisis perubahan media (digital) di Indonesia memengaruhi cara kekuasaan digunakan. Tapsell juga secara meyakinkan berhasil menjelaskan industri media di Indonesia dan struktur kuasa yang beroperasi di dalamnya. Dengan memahami struktur kuasa yang beroprasi di balik media, maka kita bisa memahami kondisi pemberitaan yang dilakukan.

Dalam analisisnya, Tapsell menggunakan pendekatan Oligarki dari Ilmuan Politik Amerika Jeffrey Winters dan ahli ekonomi politik Indonesia yang berbasis di Australia, Richard Robison dan Vedi Hadiz. Winters (2011) mendeskripsikan kaum oligark sebagai “aktor-aktor” yang memerintah dan mengontrol sumberdaya material secara masif yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau memperluas kekayaan pribadi dan posisi sosial mereka yang eksklusif”.

Robison and Hadiz (2004) berpendapat bahwa kendati pemerintahan otoriter tidak ada lagi, era baru demokrasi di Indonesia sejah 1998 didominasi oleh kaum oligark, melalui “penataan ulang atas relasi-relasi kuasa lama yang predatoris di dalam sistem baru.

Dengan pendekatan tersebut, Tapsell berkesimpulan bahwa, pertama, kaum oligark pemilik media umumnya memproduksi berita-berita dan informasi sesuai dengan keinginannya, yang artinya, sebagaimana kata Winters: Sejauh media sangat didominasi oleh aktor-aktor dan kekuatan politik yang sama, hampir tidak mungkin bahwa partai atau pers bebas yang kritis akan memberikan tempat dan wahana untuk menantang bentuk-bentuk dominasi oligarki ini’.

Kedua, sebagai hasil dari yang pertama tadi, para calon yang maju dalam pemilihan umum “harus membeli akses ke media, yang beberapa kasus berarti harus membeli televisi, radio, dan koran sekaligus. Alhasil, kekuatan kaum oligark dalam membingkai perdebatan dan diskusi di ruang publik menjadi begitu jelas.

Winters berpendapat bahwa konflik dan perdebatan yang muncul dalam media di Indonesia biasanya muncul karena “benturan antara tokoh-tokoh yang merupakan bagian dari oligarki atau kelompok politik yang memiliki (menguasai) media-media itu.

Konglomerat Media di Indonesia

Lanskap media di Indonesia lebih tepat digambarkan sebagai sistem multi-oligarkis atau oligarkis kompetitif di mana pemilik perorangan mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan kartel yang lebih luas.

Memiliki perusahaan media telah membantu mereka menjadi lebih kuat secara politis dan ketika konglomerat medianya tumbuh pesat di Jakarta, pengaruhnya dalam perpolitikan Indonesia menjadi lebih menonjol. Kecenderungan ini membawa konsekuensi mengkhawatirkan bagi kebebasan pers dan jurnalisme independen dalam demokrasi di Indonesia. Daftar konglomerat media di Indonesia yang dihimpun Tapsell (2018, hal. 78-79) sebagai berikut:

Hary Tanoesoedibjo yang memiliki Perusahaan Global Media Com membawahi media tiga televisi (MNC, Global, RCTI) dengan terbitan andalan Koran Sindo, media daring Okezone dan Sindonews, stasiun radio unggulan Trijaya FM, ARH Global. Kedua, Eddy Sariatmadja memiliki Perusahaan EMTEK yang membawahi tiga stasiun televisi (SCTV, Indosiar, O-Channel) dan media daring Liputan6.

Ketiga,Chairul Tanjung memiliki Perusahaan CT Corp yang menguasai tiga stasiun televisi utama yaitu TransTV, Trans7, dan media daring unggulan Detik dan CNN. Keempat, Aburizal Bakrie memiliki Bakrie Group yang menguasai dua stasiun televisi TVOne dan ANTV, dan media daring unggulan Viva.

Kelima, Surya Paloh memiliki Media Group yang menguasai Metro TV, Media Indonesia, dan media daring Metrotvnews. Selanjutnya, James Riady dengan Lippo Group yang membawahi media BeritaSatu di saluran televisi dan daring, serta Suara Pembaharuan di media cetak.

Berikutnya, Dahlan Iskan dengan Jawa Pos Group, memiliki Jawa Pos TV, koran Jawa Pos, dan jpnn.co di media daring. Terakhir, Jacob Oetama dengan Kompas Groupnya memiliki stasiun televisi KompasTV, Koran cetak Kompas, serta media daring Kompas dan Tribunnews.

Tapsell (hal. 75) menyatakan bahwa kepemilikan media terebut menjadi hambatan terhadap otonomi jurnalis, dalam apa yang dapat dan tidak dapat mereka laporkan, dan bagaimana berita-berita tertentu harus dibingkai.

Tapsell juga menambahkan bahwa afiliasi politik dari pemilik media-media tersebut turut menentukan model pemberitaan terhadap sebuah berita. Misalnya yang terjadi pada Pilpres 2014 lalu, terjadi polarisasi informasi yang disajikan oleh media di Indonesia.

Politik Media dan Pemberitaan

Pemilu 2014 menjadi penanda pemberitaan yang paling partisan dari media terhadap para kandidat presiden selama era demokrasi pasca-reformasi di Indonesia. Muncullah kekhawatiran besar tentang kebebasan pers, keberagaman konten media, dan sistem pemilihan umum di Indonesia.

Pada 2014, lima dari delapan pemilik media terkemuka terkemuka terlibat dalam partai politik. Dua pemilik media mendirikan partai politik mereka sendiri (Surya Paloh dan kemudian Hary Tanoe), sementara Aburizal Bakrie memulai kepengurusannya sebagai ketua Golkar sejak 2009.

Dahlan Iskan dan Chairul Tanjung menjabat menteri di Pemerintahan SBY, dan Dahlan ikut bersaing dalam pemilihan kandidat presiden dari Partai Demokrat dalam pemilu 2014. Menurut Tapsell (2018, hal. 154) mayoritas pemilik media yang telah mendirikan konglomerasi media menjadi lebih kuat secara politik pada masa sekarang dibandingkan 2014.

Berdasarkan analisis di atas kita bisa memahami mengapa pemberitaan media terkesan partisan terhadap kepentingan politik tertentu. Netral adalah sebuah keniscayaan. Namun seyogyanya media tetap menjunjung tinggi obyektivitas.

Sebagai warga Negara, kita harus kritis terhadap sebuah pemberitaan, jangan melihat hanya dari satu sudut pandang media saja. Kita juga bisa menilai mengapa isu-isu kerakyatan tidak mendapat tempat yang memadai di media arus-utama. Bijaklah dalam mencari informasi agar tetap obyektif dan rasional.