Berkembang wacana untuk melakukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945. Empat kali amandemen dalam periode 1999-2002 rupanya membuat sebagian pihak merasa tidak puas.

Ada yang merasa amandemen telah mengacak-acak jati diri bangsa kita sehingga ingin kembali ke UUD 1945 yang asli, sebelum diamandemen. Namun, ada pula yang menawarkan langkah kompromi, yaitu amandemen terbatas khususnya masalah pemilihan presiden dan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Tulisan ini fokus pada bahasan sistem pemilu.

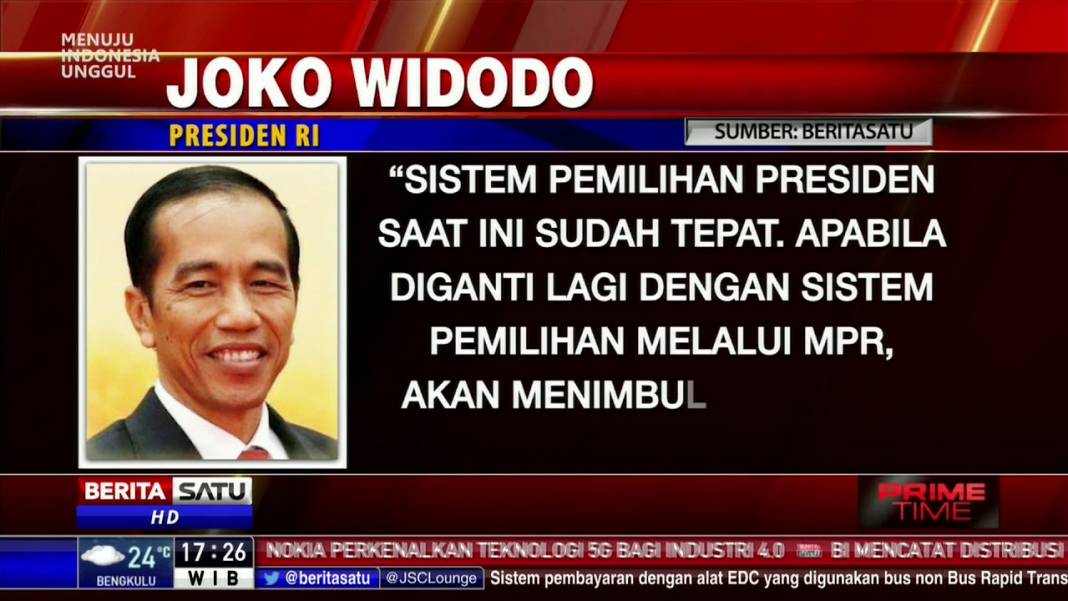

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baru-baru ini menemui PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), dan hasilnya diberitakan bahwa PBNU turut mengusulkan kembali ke sistem lama: memilih Presiden lewat MPR. Mengingat persoalan ini sangat penting demi kemaslahatan bangsa kita, ada baiknya kajian mendalam dilakukan terlebih dulu oleh semua pihak sebelum mengambil kesimpulan apa pun.

Dalam bahasa agama, tasharruful imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-malahat (kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus sejalan pada kemaslahatan bersama), bukan hanya kepentingan kelompok atau partai politik tertentu saja.

Pertanyaanya, benarkah kembali ke sistem lama di mana Presiden dipilih oleh MPR merupakan jawaban yang sahih atas problematika Pilpres 2019? Lebih dari sekadar menjawab iya atau tidak, saya mengajak seluruh pihak untuk mendorong terciptanya sistem pemilu legislatif dan presiden, yang bukan saja jurdil dan luber (jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia), tapi juga berbiaya murah.

Selain itu, sistem tersebut dapat menekan politik uang, waktu kampanyenya diperpendek, dan hasilnya bisa lebih cepat diketahui dan diumumkan secara resmi, agar tidak lagi terulang ketiga kalinya tragedi sujud syukur yang mendahului hasil resmi.

Harus dipikirkan juga sistem pemilu yang meminimalisasi oligarki, mendorong kualitas demokrasi (termasuk demokratisasi di internal partai politik), memberi jalan pada calon-calon terbaik untuk berkompetisi, dan memperkuat terwujudnya pemerintahan yang baik, namun juga dikontrol oleh parlemen yang kinerjanya baik.

Bisakah? Kalau mau mudah tanpa memeras otak, ya cukup kita sampaikan: mari kembali ke sistem lama di mana Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi oleh anggota MPR. Itu pun belum tentu hasilnya memenuhi semua kriteria di atas. Mungkin hanya sebagian saja.

Sebelum kita menempuh opsi klasik ini, bagaimana kalau semua elemen bangsa (pemerintah, parlemen, KPU, Bawaslu, LSM, pakar, media, partai politik, dan ormas serta netizen) bersama-sama membuat diskusi serius akan sistem pemilu yang mengandung kriteria di atas. Ini membutuhkan kerja keras. Tulisan sederhana ini mencoba memulainya.

Sebagai gambaran, sebelumnya pemilu kita menganut sistem proporsional tertutup. Sempat beredar usulan di awal reformasi untuk mengubahnya menjadi sistem distrik, namun usulan tersebut ditolak. Perbaikan yang ada adalah dengan tetap memakai sistem proporsional, tapi terbuka. Kalau dulu pemilih hanya memilih gambar partai saja, sekarang pemilih bisa memilih partai saja atau nama kandidat.

Walhasil, dengan sistem proporsional terbuka, parpol tidak bisa lagi mendapat cek kosong untuk seenaknya menentukan urutan kandidat, tanpa melibatkan pemilih. Kini, kandidat nomor urutan berapa pun bisa mendulang suara terbanyak. Repotnya, perubahan ini membuat pemilu legislatif kita menjadi brutal. Persaingan terjadi bukan hanya antar partai, tapi sesama internal partai.

Biaya kampanye pun membengkak. Waktu kampanye juga lebih panjang. Persoalan semakin kompleks ketika tahun 2019 dilaksanakan pemilu serentak: pileg dan pilpres.

Sebenarnya sistem pemilu di dunia ini beragam, tidak cuma pilihannya antara distrik dan proporsional. Secara umum ada sistem distrik atau yang dikenal dengan pluralitas/mayoritas, sistem representasi proporsional, sistem campuran, dan lainnya. Masing-masing sistem juga memiliki berbagai varian yang berbeda. Misalnya sistem pluralitas/mayoritas itu memiliki varian sistem Block Vote dan First-Past-The Post. Sementara itu, sistem proporsional memiliki model berbeda seperti Single Transferable Vote. Ini sekadar mengilustrasikan keragaman sistem yang ada.

Tentu saja tidak ada sistem yang sempurna. Masing-masing memiliki plus-minus. Juga bukan sebuah hal yang aneh jikalau sebuah negara mengganti sistem pemilunya untuk sesuatu yang lebih baik. Thailand melakukannya di tahun 1997. Dari sistem Block Vote (BV) diubah menjadi sistem Paralel.

New Zealand juga dengan berani melakukan perubahan sistem pemilu. Dari semula sistem mixed-member-proportional (MMP), negara tetangga Australia ini tahun 1996 lewat referendum menggantinya dengan sistem first-past-the post (FPP).

Australia sendiri mengubah sistem pemilunya di tahun 1918 menjadi Preferential Voting. Sistem ini kelihatan lebih rumit, di mana pemilih melakukan pemilihan dengan memberi nomor urutan preferensi mereka ke daftar kandidat.

Jadi, mereka tidak memilih satu kandidat saja, tapi memilih semua kandidat dengan nomor yang mereka inginkan. Katakanlah ada 6 kandidat, maka seorang pemilih akan menaruh nomor 1 untuk kandidat xyz, nomor 2 untuk kandidat abc, dan begitu seterusnya sampai angka 6. Nanti akan dihitung siapa yang meraih jumlah suara 50% lebih akan menang. Rumit, tapi menarik sebagai sebuah opsi.

Selain sistem pemilu, perlu juga dipikirkan soal penentuan dan pembagian daerah pilihan (dapil). Ada dapil yang besar jumlah penduduknya, dan ada yang kecil. Kelihatannya tidak fair. Semakin besar dapil, akan semakin banyak jumlah kandidat yang bertarung, dan biaya akan semakin membengkak.

Diskusi semacam ini harus segera dimulai. Memang berat karena biasanya partai politik yang menguasai banyak kursi di parlemen akan sulit diajak mengubah sistem pemilu dengan risiko jumlah kursinya bisa berkurang. Malah ada kecenderungan sejak tahun 1999 partai yang jumlah kursinya besar akan berusaha mengubah aturan main pemilu demi mengukuhkan kekuasaannya. Tidak heran UU Pemilu kita selalu berubah.

Pemilu legislatif sangat penting untuk demokrasi kita. Hasilnya akan menentukan cara kita memilih presiden. Keduanya terkait erat. Untuk itu, diskusi sebaiknya jangan hanya fokus pada pemilihan presiden, tapi pada satu paket: bagaimana membuat sistem pemilu yang lebih baik. Ini kalau kita hendak terus memperkuat sistem demokrasi kita secara progresif. Tidak akan ada pemilihan presiden yang berkualitas, tanpa pemilihan legislatif yang memenuhi kriteria sebagaimana disampaikan di atas.

Akan bebeda ceritanya kalau narasi kembali ke sistem lama memilih presiden lewat MPR itu sebenarnya hanya untuk melanggengkan oligarki, memudahkan politik uang, dan mengamankan kandidat di tahun 2024. Sayup-sayup terdengar kalimat: Enak jamanku, tho?!

Saya percaya, semua usulan sebenarnya didasari oleh niat baik untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Mari kita dorong terus diskusi di ranah publik ini.

Bacaan terkait

Nahdlatul Ulama dan Ide Pilpres Melalui MPR

Jokowi dan Presidensialisme Rasa Parlemen