-Untuk Tahun Politik 2018-2019

“Kini, arah gerak dunia bukan lagi si besar menelan si kecil, tetapi siapa yang cepat akan memakan siapa yang pelan,” seru Klaus Schwab dalam World Government Summit dua tahun lalu. Gaung itu bisa dibaca sebagai tantangan sekaligus peluang, bukan cuma untuk para pelaku usaha (private sector –red), tapi bagi tiap negara agar tetap survive di tengah zaman yang serba-segera ini. Pendiri World Economic Forum itu mengerti bahwa abad 21 ialah kecepatan di segala lini, termasuk dalam mengelola negara.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mampukah negara -dengan birokrasinya itu- dapat mengikuti langkah zaman yang kian hari melaju kencang? Sebab nyatanya, birokrasi itu makin muncul dengan rumit di meja-meja yang terpisah oleh fungsi. Tak heran, citra akan suatu alur yang panjang, lamanya waktu, tentu juga kelambanan melekat dalam birokrasi pemerintahan –dan kita mengeluh.

Birokrasi dibutuhkan sebagai syarat utama sebuah organisasi dikatakan modern. Negara memang tak bisa lepas darinya. Maka apa yang disebut “Reformasi Birokrasi” itu harus terus disuarakan. Salah satunya dari Schwab: “I can’t imagine a topic more important than the relationship between government and innovation,” –perlunya sebuah inovasi.

Hadirnya inovasi pun lebih banyak disebabkan cara kita memperlakukan teknologi. Alat yang mempermudah aktivitas manusia. Dari situ, hubungan antara teknologi, inovasi, dan pemerintahan jadi suatu keharusan. Namun sayangnya, inovasi itu seperti nyaris tidak ada, bahkan tak diperbolehkan ada, oleh sejumlah aturan ketat dalam birokrasi. Misalnya, adanya mindset bahwa tugas aparatur ialah memberikan pelayanan dengan prima, bukan mencari besarnya keuntungan selayaknya private sector (wilayah yang rutin berinovasi –red). Memang betul, tetapi, bukankah maksud “…dengan prima” itu berarti mestilah ada inovasi -di mana keduanya bukan untuk dibenturkan- seminimalnya agar masyarakat berhenti menggerutu saat mengurusi segala hal yang cuma bisa diberi oleh negara: perizinan dan non-perizinan?

Ujungnya, negara kerap ada di pusaran dilema: di satu sisi, ia ingin mempertahankan kekakuan birokrasinya itu, tapi ia pun meng-akomodir ide kreatif tentang apa yang kekinian. Semisal, dalam konteks pelayanan prima itu, maraknya digitalisasi yang mewujud dalam nama: “Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)” –solusi yang tak bisa lepas dari intervensi teknologi, kendati penamaannya itu terdengar tak kreatif, jauh dari kamus populerisme.

Barangkali, kita sepertinya tak bisa berhenti menggerutu ketika negara acap kali terlambat dan bingung untuk menyikapi sebuah tantangan zaman. Banyak contohnya, yang paling mutakhir tentu soal transportasi online, utamanya setelah berulang kali direvisi dan berujung pada pencabutan 14 pasal Permenhub No. 26 Tahun 2017 oleh Mahkamah Agung pada 22 Agustus 2017 lalu –sebuah aturan tentang taksi online. “Keberadaan taksi online merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi dalam bidang transportasi. Keberadaannya membantu masyarakat,” jelas tertuang dalam lembar putusan MA itu. Kita bisa saja jadi berpikir: pencabutan itu benar adanya dipicu oleh inovasi, juga negara yang tak sigap memahami “siapa yang pelan akan ditelan siapa yang cepat” itu. Tentu negara, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, mesti pula berpikir: bukan siapa yang cepat harus disetop, melainkan terus mendorong mereka yang berjalan lambat.

Selain itu, belum lagi kita menonton negara yang sering kebingungan mengatur lalu lintas dunia maya yang galak: merebaknya hoax. Sekali lagi, saya kira bukan kehati-hatian, tetapi memang negara bergerak pelan.

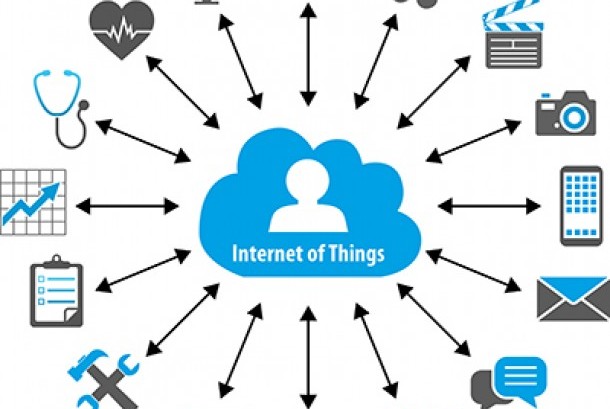

Bolehlah disederhanakan: dunia yang serba-segera ini pun merupakan efek dari pesatnya kemajuan teknologi. Termasuk hadirnya internet dalam genggaman tangan kita masing-masing selama 24 jam. Sehingga mungkin serampangan, tapi agaknya betul pula jika kita menjawab pertanyaan: Apa yang membuat negara bergerak lambat? Jawabannya, boleh jadi, karena aparatur yang bekerja di meja-meja di tiap kantor pemerintah itu tak menjadikan internet sebagai suatu kebutuhan sehari-hari. Jadinya, minim inovasi.

Sulit rasanya, bagi negara untuk tetap “dengan prima” melayani bila pemangku kebijakannya (kepala daerah, misalnya –red) punya mindset yang bukan tak ramah, tetapi memunggungi teknologi, karena tak mengerti dampak dari teknologi. Tak mengerti itu bukan pula sebab tak mau, namun sesungguhnya tak mampu, karena sebagian besar dari mereka lahir dan tumbuh di dunia yang belum mengenal handphone, TV berwarna, apalagi internet. Jadi ada semacam kecanggungan kolektif. Transformasi pengetahuan dan keterampilan bisa saja dilecut dalam tiap diklat, tetapi saya agak pesimis ketika berbicara bagaimana pola pikir itu mesti di-upgrade dengan segera.

Aparatur atau kepala daerah yang, menurut Karl Mannheim (sosiolog, 1893-1947), sebagian besar mewakili apa yang diistilahkan sebagai Generasi X (mereka yang lahir <1980) bisa dipastikan akan kesulitan memahami cepatnya permintaan zaman.

Petuah terkenal dari seorang bijak dari China: “Siapa yang mengenali medan kompetisi, ia yang berdiri di tangga juara,” sangatlah tepat. Indonesia punya peluang untuk itu dengan menyambut bonus demografi di tahun 2020 nanti: 70% jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) lahir di tubuh masyarakatnya. Potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lantas, usaha apa yang harus dilakukan untuk bisa menjemput bonus itu? Perlu kiranya mengenali perilaku mereka, yang sebagian besar usia produktif itu kerap disebut Generasi Milenial (mereka yang lahir >1980) yang melek teknologi: 80% lebih, di Indonesia, aktif menggunakan internet.

Negara atau pemangku kebijakan yang didominasi Generasi X dengan mindset kolotnya itu, agaknya akan susah beradaptasi dengan fakta itu. Ada semacam The Generation Gap. Ribetnya jurang itu, saya pikir persis -meski dalam wilayah berbeda- seperti apa yang dikisahkan dalam film The Intern (2015) dengan apik, juga humor.

Adalah Ben Whittaker, seorang tua yang tetap ingin produktif. Ia pergi melamar pekerjaan. Dan diterima di perusahaan fashion berbasis internet. Hari pertama kerja dan seterusnya, Ben tentu bingung. Dunia dan segala isinya telah berubah. Ia tak punya jejaring sosial, surat elektronik, bahkan tak pernah menyentuh komputer, yang semua itu merupakan tulang punggung bisnisnya Jules Ostin, CEO muda tempat Ben bekerja. Singkat cerita, intinya, gap itu nyatanya menyangkut bukan cuma pola hidup, tetapi juga pola pikir. Antara Ben dan Jules, antara X dan Milenial.

Gap itu keniscayaan. Tapi, untuk mengoptimalkan peran negara dan menjemput bonus itu dengan tanpa kecewa pada akhirnya, perlu untuk bereksperimen mempercepat regenerasi kepemimpinan publik dengan segera, termasuk di tingkat nasional.

Mungkin, akan jauh lebih gampang mengerti perilaku satu generasi bila pemimpinnya pun jadi bagian dari generasi itu. Satu generasi -Milenial, maksudnya- yang sangat potensial mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Pula pemimpin yang sanggup mendorong aparaturnya untuk ramah pada teknologi, sehingga mampu me-fleksibel-kan birokrasi yang kaku dengan ide-ide kreatifnya. Pemimpin yang mengerti betul gaung Klaus Schwab itu agar negara tidak terus ditelan zaman.