Seorang kawan yang baru tiba dari mudik di kampung halaman, dengan gaya satirnya yang khas datang menghampiri meja saya ketika saya sedang membuat tulisan ini. “Wah, kemarin nyoblos si A kalah.. udah gitu gak ada duitnya lagi.”

Saya tergelak, berhenti menulis. Khusus untuk mendengarkan selorohnya karena sudah lama tak bertemu. “Suara burung aja mahal lho, masak suara manusia gak ada harganya?” lanjutnya.

Kawan saya itu dasarnya memang gemar membuat humor hitam. Pernah dulu sebelum pemilu 2014 doi menjajal nasib menjadi stand-up komedian, ndak laku. Gara-gara kritisnya over dosis.

Isu yang diangkat selalu saja sensitif sehingga dapat ditebak, bukannya membuat tertawa justru menyulut amarah para penontonnya. Tapi kali ini lelucon yang ditawarkannya soal suara tadi itu membawa ingatan saya pada sebuah tulisan yang pernah saya baca;

“Demokratisasi ‘ruang antara’ pemilihan-pemilihan umum itu berarti bahwa warganegara memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat mereka sendiri secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada. Ruang demokratis seperti itu, tempat warganegara dapat menyatakan opini, dan kebutuhan mereka secara diskursif adalah gagasan pokok ruang publik politis (F.Budi Hardiman, Ruang Publik dan Demokrasi Deliberatif, 2011: 16-17)”.

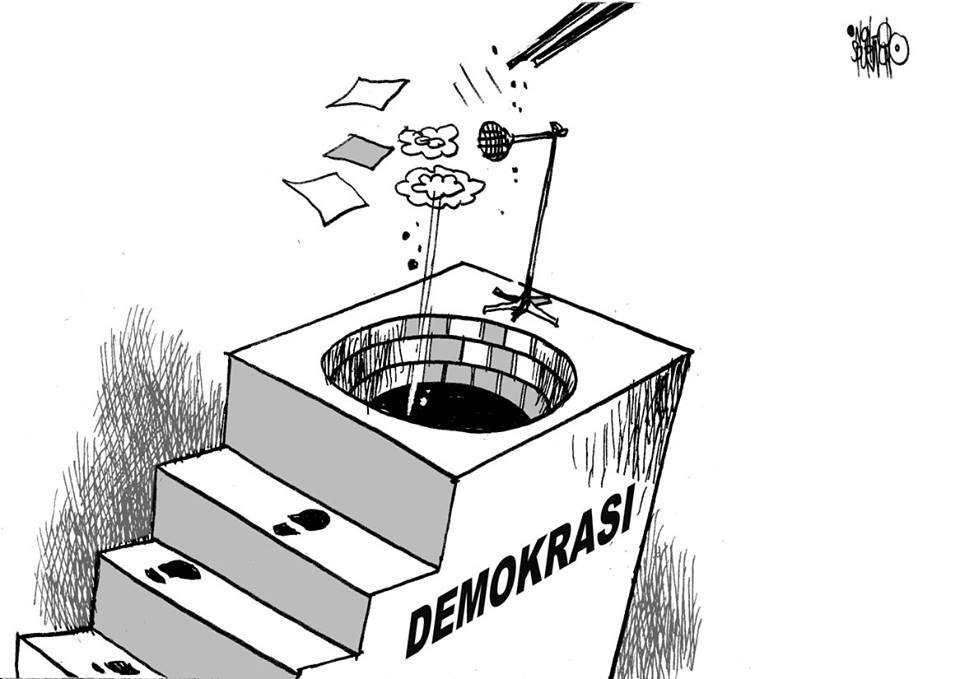

Tulisan itu dapat dijumpai di buku berjudul “Empat Esai Etika Politik” yang dipengantari Bagus Tawin – sepotong argumen yang menyisakan tanda-tanya tersendiri bagi saya ketika kemarin mendengar kabar duka dari Kulon Progo tentang lahan warga yang digasak mesin-mesin. Mesin beneran yang dikendalikan oleh mesin kekuasaan. Satu pemandangan kontras saat hanya dalam jeda beberapa hari para elit partai politik di daerah-daerah tengah berada di puncak klasemen pertandingan suara: sebagian besar sibuk mendulang suara untuk dirinya, sementara sebagian kecil berjuang menyuarakan dirinya.

Tapi, apa itu suara? Apa benar lebih mahal suara burung daripada suara rakyat?

Di tengah obrolan publik soal gosip politik yang tumpang-tindih dengan twitwar di media sosial dan piala dunia kali ini, muncul pula selentingan berita mengejutkan tentang Mas Koko (Suara Kotak Kosong) yang menang di Makasar.

Diskursus ‘serangan fajar’ yang berlangsung di episode adu suara kali ini agaknya memang tak seloyal episode sebelumnya dalam berbagi uang. Entahlah. Tapi yang jelas, tampaknya diam-diam ada transisi rasionalitas yang kian radikal dan juga sekaligus dibarengi dengan ambivalensi.

Radikal, sebab publik yang memilih untuk tidak bersuara kali ini mendapatkan tempat di dalam diskursus pemilihan umum (setidaknya, berita itu banyak diulas oleh berbagai industri media dan kemudian bergulir menjadi obrolan umum).

Dan ambivalen, karena pada waktu yang sama saat calon pemimpin kepala daerah mengkapitalisasi wacana perubahan sosial, ada ruang hidup sekelompok masyarakat (kedaulatan rakyat) yang secara terang-terangan diotak-atik dengan mengatasnamakan pembangunan. Seolah perubahan sosial yang diangankan itu dapat dilipat-lipat semudah melipat kertas.

Saya tak paham benar kompleksitas aturan perundang-undangan yang biasa dijadikan legitimasi untuk mengalahkan suara rakyat melalui proses prosedural semacam itu. Namun sepengamatan saya, suara-suara yang beralih jadi sekumpulan data statistik ini dianggap bernilai hanya pada momen politik seperti yang belakangan ini berlangsung. Ketika situasi kualitatif direduksi dalam skala nasional oleh sistem kuantitatif.

Bila kita keluar dari gramatika kalimat yang tertulis di atas kertas dan mendekati realitas sosial, bercakap-cakap dan mendengar langsung berbagai kisah dan kegelisahan yang dialami oleh warga yang menjadi obyek dari suatu kebijakan, akan kita jumpai betapa ambivalensi menjadi sesuatu yang mungkin sudah dianggap wajar oleh khalayak umum. Antara apa yang biasa dikoar-koarkan dengan praktik yang berlangsung di lapangan.

Politik, secara etimologis bermula dari kata “polis” – yang berarti kota, atau negara kota. Sebuah konsep tentang “space” di mana idealitas tatanan sosial diimajinasikan dan diwujudkan. Tempat orang yang berasal dari berbagai latar-belakang berkumpul, bersilang-pendapat demi mencapai suatu tujuan.

Ide ini jauh hari telah gamblang disuarakan para penggagas republik. Tercermin di kalimat: “kebebasan untuk berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat”. Tapi semangat ini seperti digembosi setiapkali tidak seirama dengan kehendak “mereka”: gerombolan pemangku kepentingan dengan akses kekuasaan yang lebih besar dan gemar memainkan aturan untuk mengelabui rasionalitas publik, menangkap, mengkriminalisasi, serta menjerat dengan berbagai aturan hukum yang memunggungi semangat kebebasan itu sendiri, seperti UU ITE.

Selagi obrolan dengan kawan yang baru mudik itu bertambah serius, tiba-tiba Billowo nimbrung mempertajam percakapan, tapi juga sekaligus membuat obrolan terdengar semakin utopis karena jauh dari kenyataan. Rupanya dari awal diam-diam ia ikut nyimak dari meja sebelah. Katanya, “politisi yang besar itu politisi yang bisa membesarkan suara yang mengalami ketidakadilan.”