Pandemi Covid-19 menjadi momen bagi kita untuk “mereformasi sistem pangan.” Bagaimana tidak, impor pangan yang tinggi mengancam ketahanan pangan kita akibat gangguan suplai pangan baik itu domestik dan lokal, serta akibat upaya negara produsen menahan pangan untuk diekspor. Pemerintah telah berupaya menangani isu ini dengan program food estate di Kalimantan Tengah sejak pertengahan tahun 2020. Namun, sejauh mana food estate ini efektif dalam mengatasi isu pangan kita?

Sebelumnya, pemerintah telah mengusahakan beberapa program food estate. Proyek pertama dimulai tahun 1996, pemerintah membuat Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar untuk menanam padi di lahan gambut dataran rendah di Pulau Kalimantan. Proyek ini dianggap gagal karena kurang matangnya koordinasi yang malah membuat lahan menjadi rusak dan tidak produktif. Kini kondisi lahannya 80% menjadi lahan marginal terdegradasi – lahan gambut yang kering menjadi mudah terbakar.

Pemerintah selanjutnya membuat kembali proyek lumbung pangan di Merauke dan Ketapang, dalam mengupayakan konsumsi masyarakat dengan menjaga daya beli dan program mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2011, Merauke Food and Energy Estate (MIFEE) dibangun dengan luas lahan 1.282.833 hektar di kabupaten Merauke, Papua. Namun, MIFEE juga mengalami kegagalan karena relokasi dan eksploitasi menyebabkan konflik antara penduduk setempat dan transmigran. Selain itu konflik juga terjadi akibat pembebasan lahan produksi pangan intensif (dan koersif), 95% lahan malah dialokasikan untuk industri kayu dan perkebunan kelapa sawit. Lahan yang belum dikelola menjadi lahan tidur.

Beriringan dengan MIFEE, tahun 2012 juga dibentuk program kerja Ketapang Food Estate dengan lahan seluas 886.969 hektar. Pembukaan lahan yang merusak tanah dan hutan juga siklus tanam yang tidak sesuai menyebabkan kegagalan food estate di Ketapang.

Beberapa program food estate tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah dalam program food estate. Hal ini penyebab kritik muncul ketika pemerintah berencana membangun kembali food estate untuk ketahanan pangan saat pandemi Covid-19 ini. Banyak pihak menilai pemerintah tidak belajar dari kegagalan masa lalu.

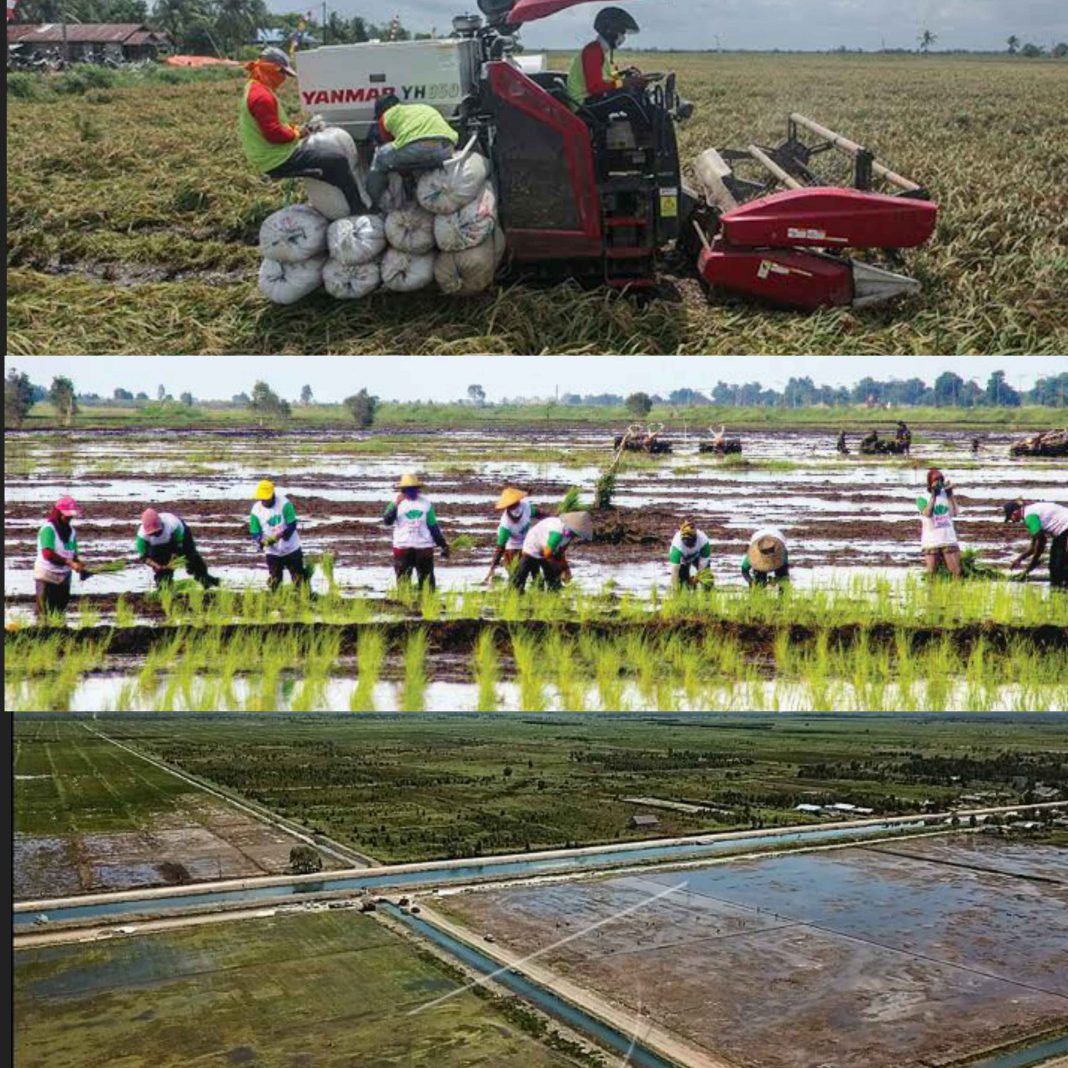

Pada sisi lain, program food estate pemerintah tahun 2020 tampaknya telah memberikan sebuah harapan untuk mengatasi ancaman krisis pangan saat pandemi. Program food estate di Kalimantan Tengah, sudah menjalani panen padi pertamanya pada awal tahun 2021 sebanyak 5-6 ton per hektar. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata dengan potensi kegagalan yang ada di food estate yang baru seumur jagung ini.

Kegagalan panen di beberapa kecamatan di Kalimantan Tengah disebabkan oleh faktor pola tanam dan perbedaan varietas padi, juga faktor alam seperti hujan dan angin kencang. Hujan angin merobohkan padi yang kemudian terinjak-injak alat dan mesin pertanian sehingga padi rusak dan tidak bisa dipanen. Ini yang merugikan petani dengan penurunan panen menjadi 3-4 ton per hektar.

Untuk saat ini, usaha panen akan terus berlanjut, terlebih program food estate direncanakan setidaknya sampai tahun 2024 dengan harapan hasil panen dapat memenuhi pasokan pangan di wilayah produksi dan dapat didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia.

Keberhasilan panen tidak menjadikan kepuasan dari program food estate, karena bukan merupakan satu-satunya parameter sebuah food estate efektif atau tidak. Saat ini pun kita belum mendengar kisah sukses food estate tersebut dalam kontribusinya di suplai bahan pangan. Bisa jadi sukses panen hanya di sebagian kecil lahan yang dikelola. Ditilik dari parameter ini, program food estate mungkin belum dapat disebut efektif untuk mereformasi sistem pangan kita.

Terlebih proyek lumbung pangan terkadang masih didasarkan pada persepsi bahwa ketahanan pangan didefinisikan sebagai swasembada beras. Padahal, proyek food estate yang berfokus pada produksi beras justru dapat menghambat pencapaian ketahanan pangan. Jika terjadi gagal panen maka tidak ada harapan mendapatkan panen dari tanaman lainnya.

Pihak yang kontra terhadap proyek lumbung pangan beralasan bahwa proyek ini dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan yang tidak memperhatikan keberlanjutan. Masyarakat setempat juga menolak masuknya transmigrasi yang dapat mengancam dan menyisihkan peran dan keberadaan penduduk lokal yang berpotensi terjadi konflik sosial. Selain itu, banyak yang masih dibayangi trauma dengan kegagalan proyek lahan gambut 1996.

Masyarakat sipil dan gabungan lembaga seperti Walhi, Greenpeace Indonesia, JPIC Kalimantan, Pantau Gambut, dan lembaga terkait lainya berkoalisi untuk menyatakan sikap tolak proyek food estate. Lembaga-lembaga ini menjadi software atau komponen bergerak yang dapat memberi input untuk keberlangsungan dan keberlanjutan lumbung pangan. Di sisi lain, pelibatan petani lokal dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Masyarakat ini harus dilibatkan sebagai bagian dari ‘Orgware’ untuk rekayasa sosial atau gerakan dalam mempengaruhi perubahan sosial.

Begitupun penurunan panen harus dievaluasi oleh pihak-pihak terkait dan dicarikan solusinya untuk diterapkan pada periode tanam berikutnya, dengan menimbang faktor-faktor lokal ini. Mungkin dengan meningkatkan produksi per hektarnya, ketimbang memaksakan panen setahun tiga kali. Bagaimanapun, prinsip food estate untuk reformasi pangan adalah sebuah inisiasi baik yang harus terus kita kawal agar tidak terulang kegagalan seperti pendahulunya. Selama pemerintah bisa merespon bibit-bibit kegagalan yang ada di depan mata, belumlah terlambat untuk menjadikan food estate sebagai harapan reformasi pangan.