Memasuki era globalisasi saat ini, tidak dinafikkan banyak dimensi dari kehidupan manusia yang telah mengalami transisi sedemikian maju dan pesat. Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat banyak mengalami perubahan baik sosial, ekonomi, dan budaya.

Contoh kecil dari efek globalisasi ini bisa kita lihat pada modernisasi teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi yang dihadirkan di era ini telah banyak mentransformasi budaya komunikasi dan proses distribusi informasi massa. Kini, masyarakat tidak perlu lagi repot apabila ingin mengakses suatu informasi.

Cukup melalui perangkat komunikasi Handphone (HP) yang terkoneksi internet, masyarakat praktis mudah untuk mendapatkannya. Namun begitu, satu hal yang patut disadari dan digaris bawahi adalah kemajuan yang ada saat ini dalam kenyataannya tidak selalu berdampak baik bagi kehidupan.

Hitam Putih

Tujuan globalisasi sejatinya mulia: mendorong transformasi yang positif bagi kehidupan umat manusia. Berbeda dengan realitas yang terjadi pada masyarakat dewasa ini, perkembangan zaman yang ditandai oleh modernisasi tidak sedikit yang bertolak arah: menghancurkan sikap dan mentalitas masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya ketergantungan masyarakat pada kemajuan-kemajuan yang dihasilkan: teknologi dan kebudayaan, yang semakin menjatuhkan pada kecanduan.

Masyarakat dipaksa untuk melek teknologi. Pemerintah kemudian mendeklarasikan ‘internet harus masuk desa’. Tanpa suatu dasar pertimbangan yang matang, kehidupan masyarakat desa kemudian dicekoki oleh kemajuan. Corak masyarakat yang sebelumnya kental oleh nilai-nilai budaya tradisional, seratus delapan puluh derajat kemudian berubah cara-cara hidupnya. Para pemuda/i di desa tidak lagi hidup dengan kultur khas kehidupan masyarakat mekanis yang santun, normatif dan bersahaja.

Mereka lebih gandrung dengan hal-hal yang berbau modern atau kekinian. Label pengakuan pun tumbuh di masyarakat: mereka yang maju bersanding dengan globalisasi dalam hidupnya akan menempati status sosial yang tinggi. Alhasil, pola kebiasaan seperti pergi ke pusat-pusat perbelanjaan atau nongkrong di kafe dengan gaya hidup westernisasi (kebarat-baratan) pun lebih digemari.

Terkait tempat-tempat transaksi ekonomi tersebut, entah apa gerangan maksud pemerintah, di Indonesia, keberadaan ritel modern atau pusat perbelanjaan justru tumbuh subur di wilayah pedesaan. Hal ini sungguh disesali. Mengingat pedesaan merupakan daerah-daerah agraris yang notabene masyarakatnya sebagian besar menghidupi kebutuhannya sehari-hari dari hasil bertani.

Penulis pun menyaksikan dan merasakan secara langsung perubahan tersebut, bagaimana para petani kehilangan mata pencahariannya karena sawah-sawah di desa kini berangsur-angsur habis tergantikan oleh bangunan perumahan megah dan mewah milik orang-orang kota.

Pembangunan telah melahirkan ruang-ruang bagi kapitalisme. Siasat kapitalis untuk menciptakan masyarakat sebagai komoditas keuntungan pun kian mulus dan tak terhindarkan. Masyarakat dituntun untuk terus mengkonsumsi demi memenuhi nafsu keuntungan para borjuasi.

Implikasinya, disparitas antara golongan kaya dan miskin pun semakin kontras terlihat. Hal ini menandakan bahwa kehadiran modernitas turut mengandung pesimistis karena tidak cukup mampu menutupi konflik kelas masyarakat yang selama ini sering terjadi oleh sebab wacana pembangunan yang terus berkembang. Ia layaknya “kendaraan tanpa spion”: terus melaju ke depan menghantarkan masyarakat pada pencapaian tujuan-tujuan kepentingan masa depan, lepas dari kontradiksi adil-tidak adil dari dampak yang diberikan.

Penjarahan Ruang

Dampak dari modernisasi salah satunya adalah terbukanya gerbang bagi kapitalistik untuk berkembang secara ekspansif. Hal ini bisa kita lihat dari mulai banyaknya aspek atau ruang kehidupan di masyarakat yang mulai dirasuki oleh para pemodal untuk tujuan-tujuan keuntungan. Tanah, pendidikan, dan terutama media massa adalah beberapa contoh ruang yang tak luput jadi incaran para kapitalis saat ini.

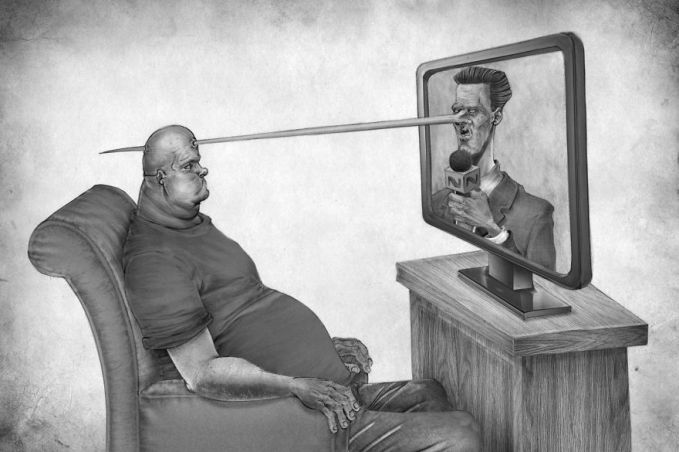

Sejauh pengamatan penulis, peran media massa hari ini terlampau jauh mengalami pergeseran dari prinsipnya, yaitu sebagai partner kepercayaan masyarakat. Hampir sebagian besar dari beberapa media di Indonesia berada di bawah kendali penguasa atau pemodal. Fakta ini bisa kita lihat pada beberapa stasiun televisi yang mengudara di layar kaca rumah kita, rata-rata semuanya dimodali oleh para pengusaha yang merangkap sebagai elite politik atau petinggi di negeri ini.

Sebut saja seperti: GTV, RCTI, i-News (MNC Group) milik Hary Tanoesoedibjo (Ketua Umum Partai Perindo) atau Metro TV yang digawangi oleh Surya Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem). Prinsip media sebagai agent of change telah lunak oleh tujuan-tujuan kepentingan dan keuntungan pribadi. Akibatnya, konten yang disajikan oleh media-media yang ada tidak jauh dari muatan kepentingan penguasa: kampanye politik, promosi partai dan sebagainya yang berbau pencitraan lebih banyak menghiasi layar kaca.

Masyarakat sebagai konsumen tak ubahnya seperti kembali ke zaman penjajahan, sebuah istilah yang coba dikenalkan oleh Denis McQuill dengan “kolonialisme modern”, dimana media massa cenderung menjadi alat penguasa untuk menindas masyarakat (Bungin, 2006: 327).

Media sejauh ini masih dipercaya sebagai salah satu sumber pengetahuan oleh masyarakat. Henri Lefebvre, seorang sosiolog Marxis, dalam gagasannya tentang ‘produksi ruang’ menjelaskan bahwa semua pihak yang berkepentingan akan terus berusaha mencari cara untuk mendominasi pemakaian atau pemanfaatan atas suatu ruang dan mereproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan ruang tersebut.

Cara kerja elite partai atau penguasa di negeri ini dengan menaruh peran di ruang media massa sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Lefebvre tersebut. Media telah menjadi ruang bagi para elite penguasa untuk memenuhi kepentingan dan mempertahankan hegemoni kekuasaan mereka.

Doktrin politis pun diproduksi dan gencar disiarkan melalui media dalam rangka menarik simpati masyarakat untuk menjadi massa pendukung para elite tersebut. Alhasil, mengkonsumsi media hari ini tak ayalnya seperti kegiatan “cuci otak”. Selanjutnya, kebenaran dari realitas pun menjadi gagap untuk di tafsirkan dan sulit dihantarkan ke muka publik secara otentik. Karena sumber pendukung kebenaran (faktual) masyarakat telah didikte – dikomodifikasi – oleh para elite penguasa untuk tujuan kepentingan mereka.

Dominasi penguasa, terutama para elite politik atas peran media sebenarnya sangat disayangkan. Pasalnya, stigma politik di Indonesia yang dinilai kotor dan penuh intrik, akan ikut terbawa pula sepanjang arus informasi itu dilahirkan.

Dalam hemat penulis, produksi pengetahuan oleh media pada akhirnya hanya akan dinilai sebagai bualan kebohongan (hoax) dengan muatan pembodohan semata. Akibatnya, kepercayaan masyarakat menjadi luntur. Dan sampai pada situasi itu, ditengah-tengah era yang segala sesuatunya memiliki potensi menjadi palsu, pada siapa lagi saya, anda, dia, atau mereka harus menaruh kepercayaan untuk memastikan suatu kebenaran yang tak seratus persen benar.