Rasisme lahir bukan setelah konsep ras (biologis) hadir. Sebaliknya, konsep ras hadir setelah rasisme menjadi bagian dari peradaban manusia modern. Sejak saat itu pula, konstruksi ras menjadi sebuah social force (dorongan sosial). Imigran dari Italia dilabeli bukan kulit putih (non-White) di Amerika Serikat pada tahun 1800-an. Usai peristiwa berdarah bernuansa rasis di New Orleans, baru pada 1892 orang Italia boleh mengajukan kewarganegaraan Amerika Serikat.

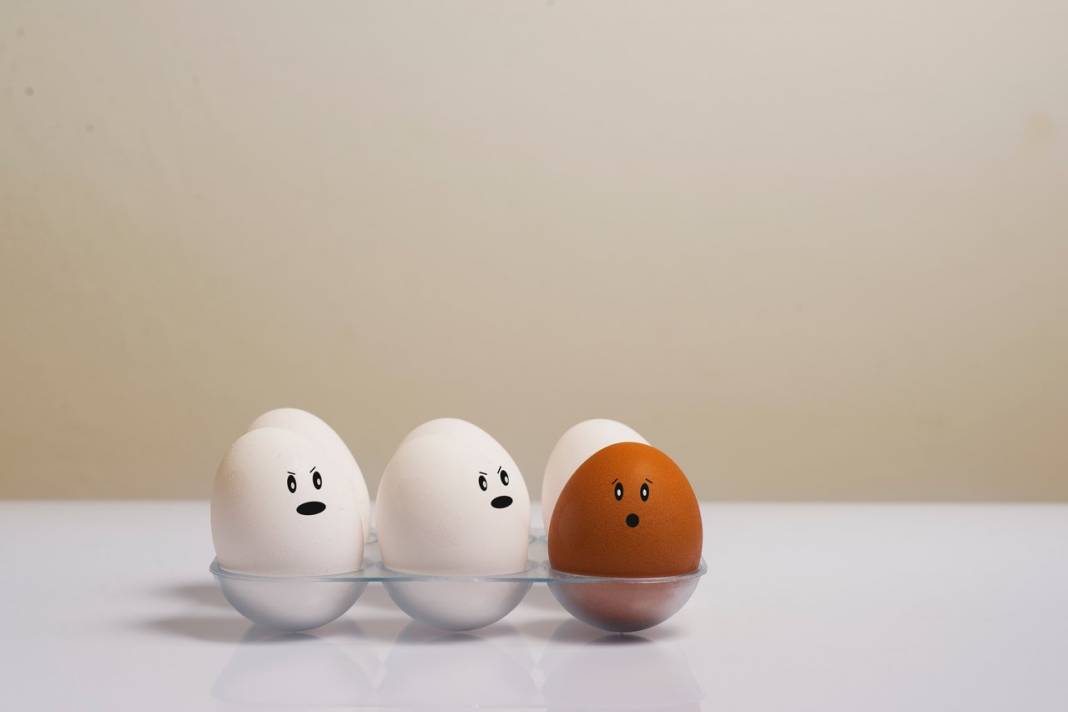

Sejak saat itu, rasisme menjadi sebuah sistem sosial untuk mensegregasi publik. Namun, banyak yang salah kaprah memahami rasisme sebagai sebuah sistem. Banyak orang jatuh pada konsep prejudice atau prasangka semata untuk rasisme. Sedang rasisme adalah sebuah bentuk diskriminasi.

Diangelo (2018) dalam bukunya White Fragility menggarisbawahi perbedaan prasangka dengan diskriminasi. Prasangka adalah sifat alamiah manusia untuk membedakan, memarjinalkan, dan mensegregasi. Prasangka lebih kepada kerangka konsep yang diciptakan dalam pikiran berbasis kultur dan lingkungan sosial. Sedang diskriminasi adalah tindakan dari prasangka itu sendiri. Dengan kata lain, ada perwujudan perilaku dan tindakan prasangka secara nyata.

Sehingga, rasisme menjadi sebuah sistem yang secara sadar atau tidak diciptakan dan dijaga. Entah itu untuk agenda ekonomi, politik, dan supremasi, rasisme menjadi bagian dari peradaban abad 19 sampai saat ini. Bahkan dalam ranah informasi digital.

Konsep kebebasan berpendapat yang dianut inovator internet di akhir 70-an cenderung bersifat gerakan sosial dan politik. Interkoneksi berarti membuka ruang diskusi virtual yang membangun. Namun usai Internet dikuasai venture capital dan korporasi telekomunikasi di awal tahun 90-an.

Perihal ruang terbuka sosial dalam dunia dunia digital urung terbentuk. Lovink dalam bukunya Dark Fiber (2002) melihat sendiri penurunan ‘inhabitants’ situs Digital City Amsterdam usai dikuasai venture capital. Konsep virtual community berubah drastis menjadi market atau pasar pengiklan. Ramai tapi tanpa esensi interaksi sosial.

Dan saat ini, Internet bukan saja dikuasai oleh korporasi besar. Dalam konsep Habermas, borjuisme ruang publik nampak jelas dalam ruang digital seperti saat ini. Virtual community kini adalah soal selera dan preferensi. Setiap orang, kelompok, organisasi, bahkan pemerintah bebas berpendapat karena ruang digital yang tanpa batas. Sehingga dalam dinamika dan interaksi komunikasinya, ada banyak konten bermuatan agenda politik, ujaran kebencian, disinformasi dan rasisme. Untuk dua entitas terakhir, akan menjadi fokus dari pembahasan artikel ini.

Jejak Digital Rasisme di Masa Pandemi

Masa pandemi selain mengancam kesehatan bahkan nyawa penduduk dunia. Di dunia digital juga terjadi misinfodemi atau misinformation pandemic. Kondisi ini persis menggambarkan rumor yang beredar di kala Perang Dunia I dan II. Seperti dituliskan Allport dan Postman dalam risetnya berjudul An Analysis of Rumor (1946), rumor akan lebih mudah dipercaya saat kondisi mengancam nyawa.

Informasi dari pemerintah dan jurnalis pada saat perang bukan menjadi faktor ‘penenang’ publik masa itu. Karena rumor menyebar lebih cepat daripada konfirmasi pemerintah dan media. Desas-desus yang sepele menjadi sumber informasi valid demi keselamatan jiwa mereka. Pun, fenomena ini terjadi juga di saat pandemi di Indonesia saat ini.

Orang dengan gagap dan irasional akan mencerna informasi apapun menyoal virus Corona di sosial media. Mulai dari kabar urin dan kotoran sapi yang mampu mencegah virus Corona yang beredar luas di India. Atau publik di beberapa daerah di Inggris yang merusak tower 5G karena dianggap sebagai penyebar virus Corona. Di Indonesia tidak jauh berbeda. Ketika ada rumor produk antiseptik D mampu membunuh virus Corona. Orang berbondong-bondong mencari merek antiseptik tersebut. Walau faktanya, bukan membunuh virus Corona (2019-nCov) tetapi varian lain virus Corona.

Dibalik semua keriuhan informasi omong kosong di tengah pandemi, disinformasi bernuansa rasisme menyelinap masuk memfortifikasi prasangka. Dan bukan tidak mungkin memperkuat diskriminasi berbasis ras, atau rasisme di Indonesia.

Beberapa hoaks bernuansa rasisme sempat beredar di linimasa publik di kala pandemi seperti:

- Doa seorang wanita Uighur yang memicu azab berupa virus Corona

- TKA dari China yang datang di bandara Haluoleo datang membawa virus Corona

- Wisatawan asal China tidak dilarang masuk dan transit di Indonesia

- Virus Corona bisa menular dari barang yang berasal dari China

Dan banyak lagi hoaks bernuansa rasisme terhadap etnis dan negara China. Hoaks macam ini akan bukan hanya menjadi toxic dalam linimasa publik. Tetapi ada agenda tertentu yang seolah menyuburkan sentimen anti-China di Indonesia. Ditambah, ada ‘otomatisasi’ distribusi dari banyak pengguna sosmed yang juga linimasanya homogen dengan sentimen tersebut.

Dalam kategori rumor menurut Allport dan Postman (1946), hoaks macam ini disebut sebagai wedge driving rumor. Rumor macam ini umumnya berisi informasi yang memprovokasi atau memicu konflik sosial. Pada tahun 1943, beredar rumor tentang perkumpulan spiritual Eleanor Clubs. Klub beranggotakan wanita kulit hitam ini dianggap kelompok penyihir. Wanita kulit hitam anggota klub ini mampu memanipulasi atasannya, yaitu orang kulit putih, bertekuk lutut di hadapannya.

Persis seperti apa yang disebar melalui rumor Eleanor Clubs. Hoaks bernuansa rasisme di kala pandemi ini juga menyebarkan makna yang tidak jauh berbeda. Dari empat hoaks diatas, semua membuat stigma atau persepsi buruk orang China. Dan bukan tidak mungkin maknanya ‘diperluas’ kepada orang China yang sudah turun-temurun tinggal di Indonesia. Walau pada surface structure, hoaks 1 dan 3 mengacu kepada kejadian di luar Indonesia. Tetapi makna deep structure dari hoaks macam ini cukup jelas diterima dalam sistem sosial rasis kita.

Jelas, bahwa hoaks bernuansa rasisme tidak saja menyuguhkan prasangka (prejudice). Tetapi dari produksi dan distribusi hoaks tersebut ada agenda yang terorganisir. Pada beberapa orang, membenci etnis China menjadi hal yang secara tidak sadar dilakukan.

Pada hoaks 2, misalnya, si perekam sekaligus penyebar video akhirnya diamankan pihak kepolisian. Karena hoaks macam ini tentunya akan menimbulkan keresahan dan bukan tidak mungkin gesekan sosial. Jelas, rumor provokatif macam ini datang dengan beragam narasi. Rumor wedge driving macam ini juga sempat menjadi tragedi di Tanjung Balai dengan kasus Meiliana.

Rasisme dunia digital akan sulit hilang. Disinformasi bernuansa rasis akan selalu menunggangi banyak tragedi dan fenomena di negeri ini. Dengan sistem sosial di Indonesia yang sudah lama terinfiltrasi paham anti-China. Baik itu melalui berbagai peristiwa berdarah sejak era kolonial atau tekanan ekonomi politik pada masa Orba.

Rasisme akan menjadi duri dalam daging yang sulit hilang walau tidak nyaman dirasakan. Dan hoaks rasisme semasa pandemi Covid-19, bukanlah hal yang kita inginkan bersama. Baik kita sadari. Lebih baik lagi kita antisipasi.