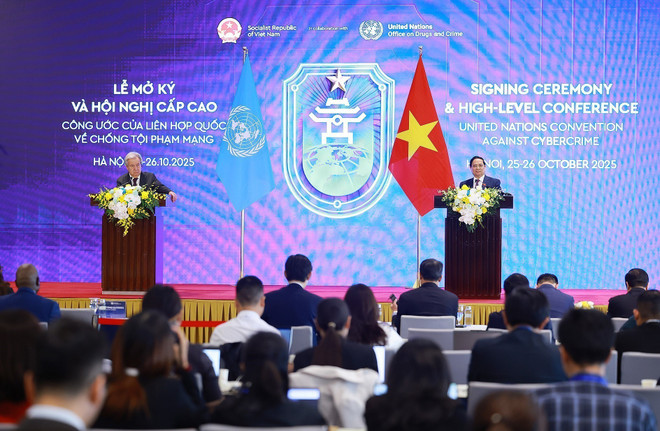

Dunia siber kembali bergejolak. Pada 25 Oktober 2025 lalu, bertempat di Hanoi, Vietnam, sebuah seremoni besar digelar untuk membuka penandatanganan konvensi PBB terbaru tentang kejahatan siber, yang kini dikenal sebagai Hanoi Convention. Instrumen ini diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 79/243 pada Desember 2024 dan digadang-gadang sebagai solusi global untuk memberantas cybercrime secara lebih efektif dan efisien.

Sekilas, tujuannya mulia. Konvensi ini menawarkan penguatan kerja sama internasional, bantuan teknis bagi negara berkembang, dan harmonisasi hukum dalam menindak kejahatan lintas negara. Cakupannya pun luas, mulai dari akses ilegal (illegal access), intersepsi data, hingga pencucian uang hasil kejahatan siber.

Namun, di balik janji manis harmonisasi hukum tersebut, terdapat residu persoalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia tercatat belum ikut menandatangani konvensi tersebut, sebuah langkah “wait and see” yang menurut saya justru tepat. Mengapa? Karena ratifikasi bukan sekadar membubuhkan tanda tangan, melainkan membuka pintu gerbang hukum nasional kita terhadap potensi intervensi asing.

Paradoks Kedaulatan dan Yurisdiksi

Masalah klasik dalam kejahatan siber adalah yurisdiksi. Dalam webinar yang dihadiri pakar hukum pidana Brahma Astagiri, S.H., M.H., muncul pertanyaan krusial: bagaimana posisi negara jika data pelaku tersebar di lima benua berbeda atau berada di multiple jurisdictions? Konvensi ini mencoba mengubah paradigma yurisdiksi berbasis lokasi fisik, namun realitanya, penegakan hukum tetap membutuhkan diplomasi yang transaksional.

Singapura, misalnya, kerap menolak permintaan penyidikan negara lain dengan alasan keamanan firewall nasional mereka. Ini membuktikan bahwa sekuat apapun norma internasional, tembok kedaulatan negara tetap menjadi penghalang utama. Jika Indonesia terburu-buru meratifikasi tanpa posisi tawar yang kuat, kita hanya akan menjadi objek “bulan-bulanan” permintaan data dari negara maju, sementara permintaan kita ke mereka bisa jadi bertepuk sebelah tangan.

Risiko Transnational Surveillance

Poin yang paling mengkhawatirkan adalah mengenai prosedur pengumpulan bukti elektronik (electronic evidence) dan intersepsi data. Ada kekhawatiran valid bahwa instrumen kerja sama internasional ini bisa disalahgunakan menjadi alat transnational surveillance (pengawasan lintas negara).

Tanpa mekanisme check and balances yang ketat, rezim otoriter bisa menggunakan dalih “penegakan hukum” di bawah payung Hanoi Convention untuk memburu data aktivis atau lawan politik yang berada di luar negeri, yang berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan berekspresi. Pasal-pasal tentang Search and Seizure (Pasal 28) dan Interception of Content Data (Pasal 30) adalah pisau bermata dua. Di satu sisi untuk menangkap kriminal, di sisi lain bisa memberangus privasi.

Tekanan Politik vs Kebutuhan Nasional

Tantangan implementasi konvensi ini ke dalam hukum nasional tidaklah ringan. Indonesia dihadapkan pada tekanan politik internasional (international political pressure) untuk segera bergabung. Narasi yang dibangun seolah-olah negara yang tidak ikut adalah “surga bagi penjahat siber”.

Padahal, secara substansi, Indonesia sudah memiliki benteng regulasi yang cukup mumpuni, mulai dari UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), hingga KUHP Nasional yang baru. Isu utamanya adalah sinkronisasi hukum acara. Sistem hukum kita yang kaku (statute-based) akan kesulitan beradaptasi dengan fleksibilitas prosedur internasional tanpa perombakan legislasi yang masif.

Lantas, apakah Indonesia harus menutup pintu rapat-rapat selamanya? Tentu tidak. Oleh karena itu, pena memberikan beberapa saran:

Pertama, Akselerasi Revisi Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini adalah syarat mutlak. Pemerintah harus memprioritaskan revisi KUHAP agar kompatibel dengan standar bukti elektronik dan prosedur pelestarian data cepat (expedited preservation) yang diminta konvensi. Sinkronisasi harus berjalan dari dalam ke luar, bukan sebaliknya.

Kedua, Diplomasi dengan Mekanisme Reservation. Jika akhirnya tekanan politik tak terbendung, Indonesia harus berani menggunakan hak reservation (pengecualian) pada pasal-pasal yang dianggap membahayakan kedaulatan, khususnya terkait intersepsi konten data secara sepihak. Kita harus memastikan klausul perlindungan data pribadi (Pasal 36) benar-benar dihormati.

Ketiga, Audit Kesiapan Infrastruktur Forensik. Sebelum berkomitmen pada bantuan timbal balik, pastikan unit siber aparat penegak hukum memiliki teknologi yang setara dengan negara maju. Ratifikasi baru boleh dilakukan jika kita yakin posisi kita adalah “mitra sejajar”, bukan sekadar pencari data bagi negara adidaya

Kesimpulan

Hanoi Convention 2025 memang menawarkan platform kerja sama yang menjanjikan. Namun, Indonesia tidak boleh naif. Jangan sampai ratifikasi dilakukan hanya karena takut tertinggal dalam pergaulan internasional, sementara kita belum siap menghadapi konsekuensi intervensi hukum asing ke dalam kebijakan nasional kita.

Kedaulatan digital dan perlindungan privasi warga negara harus menjadi harga mati. Sebelum pena digoreskan di atas kertas konvensi, pastikan dulu bahwa kita adalah pemain yang setara, bukan sekadar penonton yang datanya siap dipanen asing.