Pada kolom opini Harian Kompas edisi 1 November 2022, saya mengungkap pesimisme terhadap Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM). Dalam tulisan itu, saya tegaskan bahwa kerja-kerja Tim PPHAM hanya akan mengulang apa yang sudah dikerjakan oleh Komnas HAM. Kerja tim ini pun tak punya panduan. Lagi tak sejalan dengan prinsip penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu karena mereduksi upaya pemulihan korban menjadi sekadar santunan. Upaya yang dibangun melalui Tim PPHAM juga terkesan hanya pencitraan, karena tidak melibatkan secara bermakna gerakan HAM masyarakat sipil.

Apakah pesimisme saya ini subjektif belaka? Saya tentu tak mau berkutat pada pesimisme dan berujung pada failure complex, yakni menganggap segala sesuatu hanya akan menemui kegagalan. Tapi baiklah kita tilik ke balik pesimisme ini.

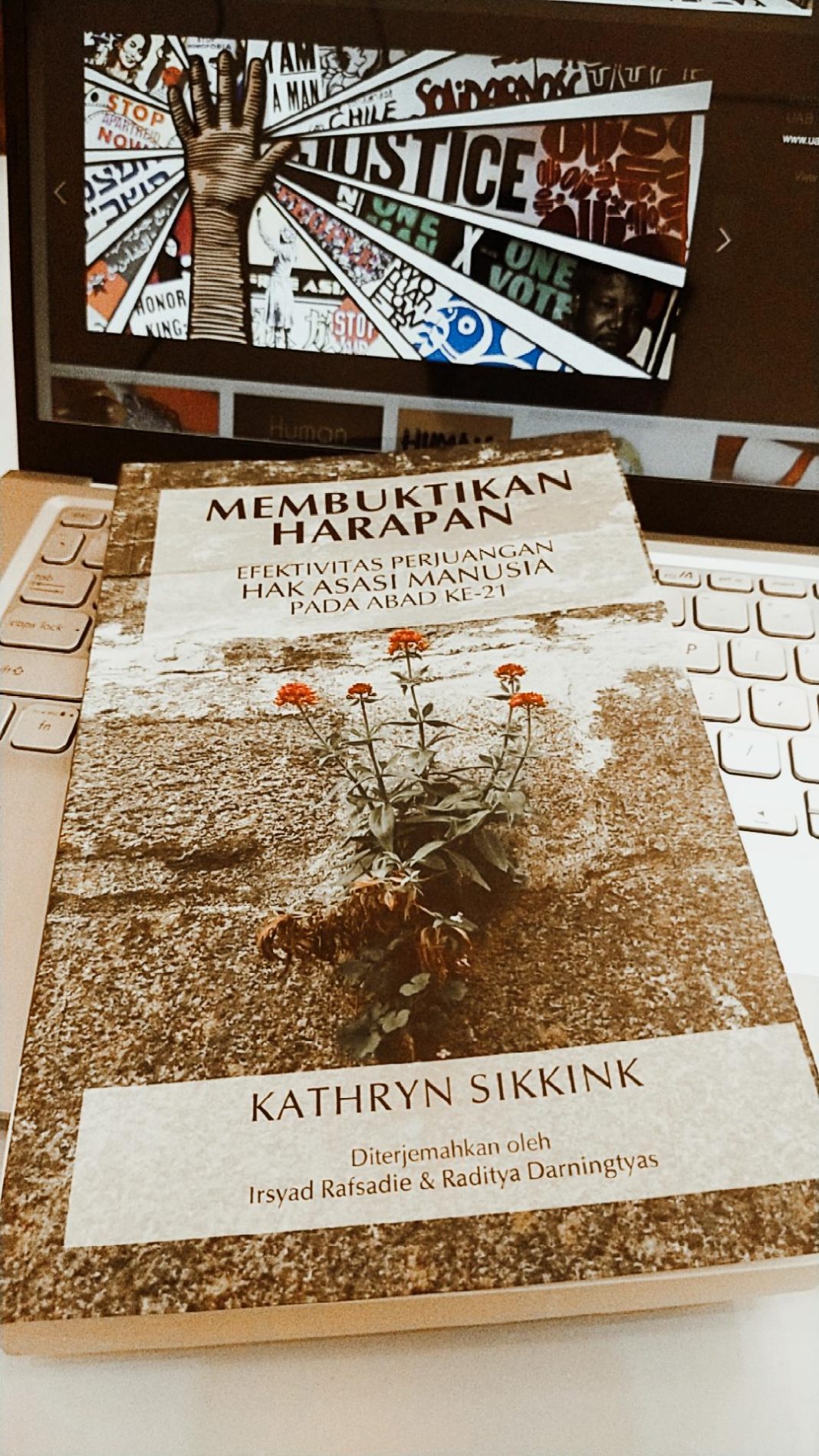

Kathryn Sikkink, ilmuwan politik dari Harvard Kennedy School, dalam bukunya berjudul Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan Hak Asasi Manusia Pada Abad Ke-21 mengetengahkan 2 jenis perbandingan untuk menguji efektivitas HAM, yakni perbandingan dengan cita-cita ideal, dan perbandingan dengan fakta empiris.

Sikkink menganggap perbandingan dengan cita-cita ideal problematis, dan lebih memilih perbandingan empiris. Mari kita gunakan perbandingan jenis ini untuk mengetahui efektivitas upaya penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum dan sesudah pembentukan Tim PPHAM.

Pertama, pengungkapan kebenaran. Sebelum Tim PPHAM, upaya pengungkapan kebenaran telah dilakukan oleh Komnas HAM, pun demikian dengan kajian-kajian yang dilakukan secara independen oleh para akademisi. Pengungkapan kebenaran yang berlangsung selama ini tidak bisa dimungkiri, cukup berhasil membuat publik—khususnya kaum muda tercerahkan. Begitu memahami kompleksitas yang dibongkar dalam kajian-kajian tersebut, publik jadi tahu ihwal manipulasi sejarah dan hegemoni kekuasaan yang selama ini berlangsung. Ini adalah sebuah kemajuan, tentu.

Pasca pembentukan Tim PPHAM, pengungkapan kebenaran kembali dilakukan. Namun, mengingat pengungkapan yang dilakukan tim ini mengacu pada data Komnas HAM, maka saya meragukan kebaruan pada hasil pengungkapan yang dilakukan.

Kedua, pemulihan hak-hak korban. Pemulihan dalam hal ini memiliki dimensi yang luas. Namun untuk memudahkan pengukuran ini, saya menggunakan cakupan hak korban yang disebutkan dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM Berat. Hak-hak tersebut meliputi: hak untuk tahu (right to know), hak atas keadilan (right to justice), hak atas reparasi (right to reparation), dan jaminan ketidakberulangan (guarantee for non-recurrence).

Sebelum Tim PPHAM, hak untuk tahu telah diupayakan melalui berbagai pengungkapan kebenaran. Baik oleh Komnas HAM maupun melalui kajian-kajian akademik. Namun belum ada official statement dari negara terkait apa yang sebenarnya terjadi pada berbagai peristiwa pelanggaran HAM.

Hak atas keadilan belum dipenuhi karena terduga pelaku belum diadili. Hak atas reparasi belum dipenuhi. Kalaupun ada hak-hak korban yang mulai pulih, hal tersebut semata-mata akibat dari gelombang demokratisasi dan kebijakan yang bersifat sporadis, bukan karena kebijakan yang terencana dan menyeluruh dari negara. Contoh paling mutakhir, eks Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa yang menyebutkan bahwa keturunan korban pelanggaran HAM 1965 (keturunan PKI) bisa ikut seleksi masuk TNI. Tentu hal ini sebuah kemajuan, meski stigma terhadap korban tak serta merta hilang. Sementara jaminan ketidakberulangan adalah sesuatu yang harus dibuktikan dengan pemenuhan hak-hak yang disebutkan sebelumnya, di mana hal tersebut belum dilakukan oleh negara.

Setelah Tim PPHAM, hak untuk tahu boleh jadi terpenuhi, meskipun kemungkinan besar tidak ada sesuatu yang baru untuk diketahui. Hak atas keadilan tidak akan terpenuhi karena Tim PPHAM memang tidak dibebani tugas untuk mendorong penyelesaian secara yudisial. Hak atas reparasi barangkali akan terpenuhi melalui implementasi rekomendasi pemulihan sebagaimana disebutkan pada pasal 4 Keppres 17/2022, kendati pemahaman atas pemulihan tersebut telah tereduksi. Dari yang seharusnya merupakan kewajiban negara menjadi seolah-olah kebaikan negara. Sementara jaminan ketidakberulangan pasca pembentukan Tim PPHAM bisa tercapai jika ada rekonsiliasi yang egaliter dan tumbuh dari bawah. Melihat kerja-kerja Tim PPHAM yang belum bisa menjangkau lebih banyak korban, agaknya hal ini sulit dicapai.

Ketiga, pencegahan keberulangan. Jaminan ketidakberulangan berhubungan erat dengan efektif-tidaknya rekonsiliasi. Sebelum Tim PPHAM, rekonsiliasi sudah sering diupayakan. Terutama yang diinisiasi langsung oleh korban, sehingga sifatnya tumbuh dari bawah. Setelah Tim PPHAM, kalaupun ada langkah rekonsiliasi, sifatnya akan top-down, sehingga cenderung kurang efektif untuk mengakomodasi kebutuhan korban.

Lantas, apakah Tim PPHAM dapat disebut sebagai kemajuan dalam gerakan HAM hari ini? Berangkat dari hasil pengujian yang didasarkan pada perbandingan empiris ala Sikkink di atas, saya harus katakan tidak. Keberadaan Tim PPHAM lebih merupakan stagnasi dalam gerakan HAM, jika tak ingin disebut sebagai kemunduran (regresi).

Urgensi nonyudisial tidak relevan

Korban pelanggaran HAM berat masa lalu sifatnya lintas generasi. Terlebih karena kasusnya tak kunjung diselesaikan secara jujur dan bermartabat oleh negara. Hari ini, jika negara punya komitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, uber saja pelakunya yang masih hidup. Adili. Beri hukuman dan umumkan ke publik bahwa ia/mereka bersalah atas kejahatan kemanusiaan. Lalu, pulihkan hak-hak korban. Termasuk keluarga dan keturunannya yang selama ini turut terlanggar hak-hak asasinya secara tidak langsung sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi yang dialami korban secara langsung.

Mengesankan Tim PPHAM seolah sedang berkejaran dengan waktu untuk memberi keadilan pada korban dengan alasan proses yudisial butuh waktu yang lama, jelas tidak relevan. Kesan ini, misalnya, dapat kita tangkap dari pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD, dan Wamenkumham Eddy Hiariej. Keduanya mengatakan bahwa kerja-kerja nonyudisial Tim PPHAM tidak akan meniadakan proses yudisial. Lebih jauh, disebutkan bahwa proses yudisial bisa dilakukan kapan saja karena tidak ada daluwarsa. Sedangkan hak-hak korban mendesak untuk segera dipulihkan mumpung korbannya masih hidup.

Pemerintah sebenarnya tak perlu khawatir ihwal sebagian korban yang telah berpulang. Sebab, yang menjadi korban tak hanya mereka, tapi juga keluarga dan keturunan mereka. Pemulihan pun tak harus ditujukan bagi korban langsung, tapi juga bagi mereka yang secara tak langsung turut menjadi korban. Hal ini berbanding terbalik dengan terduga pelaku. Jika terduga pelaku berpulang, tidak mungkin keturunannya yang diadili. Itulah kenapa penyelesaian secara yudisial harus tetap menjadi agenda utama.