Pernah suatu ketika saya ditanya oleh seorang murid ngaji di pelosok kampung sana perihal kebaikan. Anak usia SD yang menjadi murid ngaji saya bertanya, apakah jujurnya orang Islam dan jujurnya orang agama lain itu sama-sama baiknya?

Maksudnya sama-sama baik, sama-sama akan dihitung pahala oleh Allah, sehingga mungkin masuk surga. Pada saat itu saya sedang menjelaskan hadis tentang pentingnya jujur, sebab jujur adalah kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang masuk surga.

Saya kebingungan saat itu, karena tidak mungkin menjelaskan secara panjang lebar apalagi sampai mengutip tafsir ini dan itu. Kebingungan saya adalah, jika saya mengatakan “ya” maka ia akan langsung mengutip guru agama di sekolah SD yang jelas mengatakan bahwa hanya orang Islam yang akan masuk surga. Maklum di kampung, kasta guru ngaji meskipun sedang menempuh studi magister di bidang studi al-Qur’an akan kalah dengan guru agama yang dianggap sesepuh.

Jika mengatakan “tidak”, saya sudah terlanjur menjelaskan bahwa sikap jujur itu, di daerah manapun pasti perbuatan baik. Tidak ada satu pun daerah atau suku atau bangsa yang mengatakan bahwa jujur adalah keburukan.

Dengan hati dan pikiran masih mengganjal, akhirnya saya menjawab bahwa di dunia, sikap jujur pasti baik. Namun di akhirat belum tentu. Jawaban itu dirasa paling aman, sebab jika ia kembali menanyakan kenapa, saya akan mudah menjawabnya dengan wallahu a’lam atau urusan di akhirat Allah yang punya semua kuasa, atau lainnya. Banyak yang bisa dijadikan dalih jika mengurusi soal akhirat.

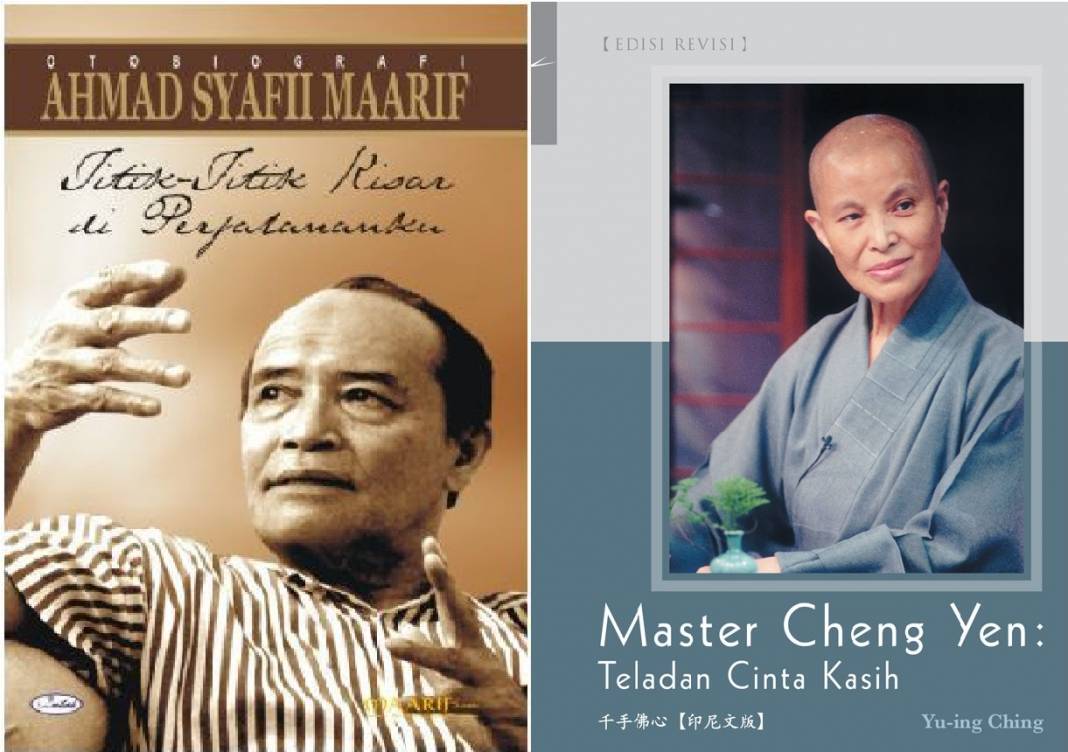

Kebingungan itu terus menggelanyut, sampai akhirnya terobati, setelah saya rutin membaca tulisan Buya Syafii di media koran. Bagi Buya Syafii, agama tidak harus menjadi tembok penghalang kerja kemanusiaan dilakukan. Sekalipun jika ada seorang atheis, tidak dibenarkan kita yang termasuk dalam enam agama yang diakui di Indonesia—terutama Muslim—berbuat dispotik terhadapnya. Seorang atheis, juga manusia.

Bagi Buya Syafii, ajaran agama (Islam) harus dilihat sebagai inspirasi moral. Menjadikan khazanah keagamaan hanya sebagai sumber ajaran yang bersifat ritualistik semata, justru telah mengkhianati ajaran itu sendiri. Tidak ada urusan, baik itu beda agama, minoritas, bukan mainstream, bahkan jika atheis sekalipun, dalam urusan kemanusiaan, jika sama-sama menggunakan nurani yang jernih, maka akan melahirkan visi kemanusiaan yang sama mulianya.

Di kemudian hari, dalam kesempatan yang langka, saya, sebagai peserta Sekolah Kemanusiaan Maarif Institute (SKK-ASM) berkunjung ke Buddha Tzu Chi. Di sana saya belajar tentang visi kemanusiaan seorang Master Cheng Yen. Mana mungkin tidak tertarik, sampai sekarang yayasan yang didirikan tahun 1966 di Hualien, Taiwan, telah terdaftar di PBB sebagai NGO dan memiliki 372 kantor di 54 negara seluruh dunia.

Bagi Master Cheng Yen, yang seorang Biksuni, ajaran agama harus menjadikan dirinya mampu menebarkan cinta kasih kepada sesama. Menghilangkan sebanyak mungkin penderitaan manusia di seluruh dunia, tanpa melihat backround agama.

Para relawan Tzu Chi berpandangan bahwa siapapun bisa menjadi Budha tanpa harus berpindah agama. Sedangkan bagi Buya Syafii, manusia manapun, jika dia melakukan kebaikan (amal shalih), menebarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, punya keimanan yang teguh, maka Tuhan akan membalas kebaikannya, apapun agamanya.

Kondisi saya yang masih “kurang piknik” dalam membaca hal yang berbeda, terus terang menjadikan saya banyak menemui kebingungan bahkan sekadar untuk menjawab pertanyaan anak ngaji usia SD. Sering saya merasa malu sendiri, punya anggapan telah cukup ilmu jika “hanya” untuk mengajar anak usia SD mengaji di masjid kampung pelosok sana.

Sikap terkotak dalam satu madzhab atau bahkan agama tertentu, selain lebih mudah merasa angkuh dengan kebenaran sendiri, juga menimbulkan kebingungan dalam memahami kenyataan. Acapkali saya lebih memilih keyakinan daripada pertimbangan rasio. Atau dalam kata yang lebih jelas, “mengorbankan rasio.” Padahal keduanya itu jika saja saya mau sedikit bersabar untuk belajar, bisa dikompromikan. Contohnya, kasus pertanyaan anak ngaji saya di atas.

Jelas tidak instan, untuk membaca dan terlebih meneladani orang-orang yang sudah meninggalkan jeruji-jeruji pemikiran keagamaannya. Buya Syafii sendiri membutuhkan rentang waktu 44 tahun untuk sampai pada apa yang disebutnya kelahiran kedua dalam pemikiran, sebagaimana dijelaskan dalam biografinya. Begitupun Master Cheng Yen, membutuhkan waktu sekitar 30 tahun untuk membentuk dan belasan tahun lagi untuk mengembangkan ide kemanusiaanya.

Menyadari bahwa Buya Syafii, begitu juga Master Cheng Yen, hanya dua figur besar dari banyaknya figur lain di belahan bumi lain, menjadikan saya tak kuasa untuk mengulang sikap angkuh akan kebenaran sendiri. Di luar sana masih ada Bunda Teresa dan Mahatma Gandhi sampai Nelson Mandela, misalnya. Bagi mereka, manusia-manusia abadi itu, agama adalah inspirasi, bukan tembok yang saking tebalnya, memenjarakan diri sendiri.