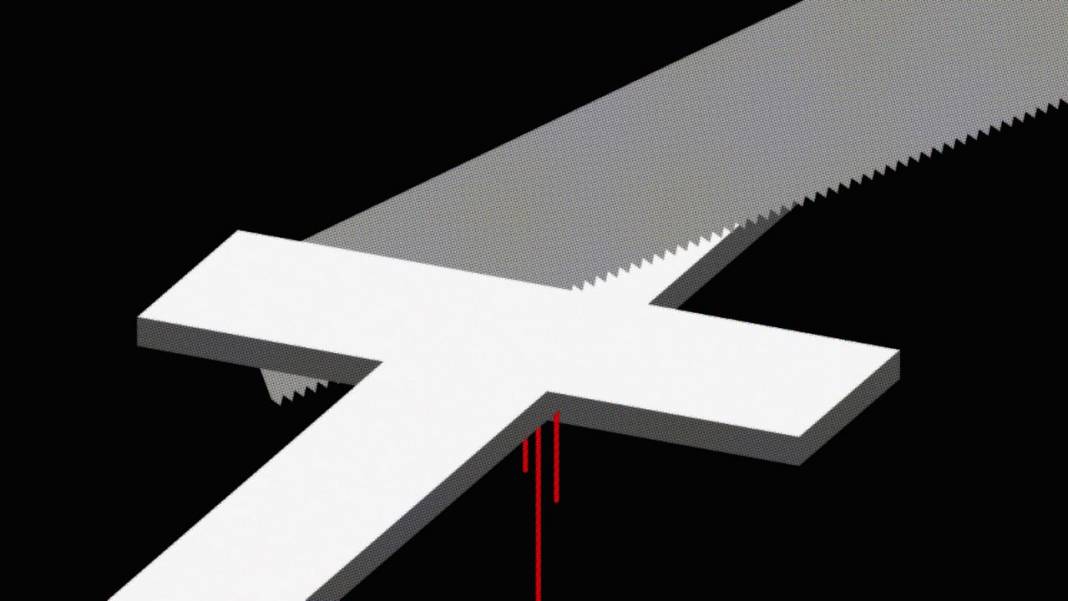

Tulisan Iqbal Aji Daryono (IAD) kemarin memberikan pemakluman terhadap peristiwa pemotongan salib di pemakaman di Kotagede, Yogyakarta, dan mencemooh mereka yang menyematkan kata intoleransi terhadap peristiwa itu sebagai “pluralis fundamentalis”.

Argumen IAD bersandar pada premis utama bahwa Kotagede, lebih persisnya kelurahan Purbayan, punya karakter khusus sebagai wilayah Islam, atau lebih persisnya lagi wilayah “adat” Islam. Dengan dasar premis ini, saya asumsikan IAD berpandangan bahwa masyarakat Kotagede punya hak-hak khusus laiknya masyarakat adat dalam pengakuan keunikan budaya dan, mungkin lebih dari itu, pengaturan tanah.

Hanya sayangnya, IAD tak menjelaskan eksplisit apa hubungan antara Kotagede sebagai wilayah adat Islam dengan tidak bolehnya ada salib di atas pemakaman mayoritas Muslim. (Apakah adanya salib akan menodai citra wilayah adat Islam itu?)

Dengan segala hormat kepada segenap warga Kotagede, saya, hamba yang daif nan fana yang pernah 10 tahun tinggal di Kotagede ini, ingin menanggapi argumen calon-raksasa-budayawan-masa-depan itu dalam tiga aspek, yakni (1) implikasinya, (2) pandangannya yang mengobjektivikasi budaya, dan (3) soal toleransi.

Implikasi

Implikasinya dari pandangan IAD sebagaimana tertuang dalam tulisan itu adalah:

1) Nonmuslim di Kotagede, sekalipun sudah tinggal puluhan tahun di Kotagede, atau mungkin sekalipun KTP-nya beralamat Kotagede, tetaplah berstatus pendatang. Nonmuslim tidak sempurna identitas “ke-Kotagede-an”-nya jika ia bukan muslim. Dalam kalimat IAD sendiri: “Kalau orang Bali akan utuh menjadi Bali hanya jika ia Hindu, orang Kotagede rasanya kurang sempurna meng-Kotagede jika ia bukan muslim.

Implikasi cara pandang ini, dalam kalimat yang lebih kasar, meski IAD tak pakai istilah ini, ialah bahwa nonmuslim adalah warga kelas dua, sekalipun, sekali lagi, sudah puluhan tahun tinggal di Kotagede, sebab Kotagede adalah kawasan “adat” Islam.

2) Karena dianggap sebagai kawasan “adat” Islam, makam-makam di Kotagede secara default adalah makam muslim, tentu termasuk yang belum ada penandanya. Lebih dari itu, makam-makam umum bisa sewaktu-waktu diubah menjadi makam khusus muslim. Hal ini bisa dianggap alamiah belaka, karena, pada dasarnya hanya mengikuti posisi default itu.

Oleh sebab itu, penduduk nonmuslim di Kotagede sebaiknya jauh-jauh hari mencari makam umum yang sudah benar-benar jelas status legalnya sebagai makam umum. Jika ingin memasang salib di atas kuburan, sebaiknya cari makam di luar Kotagede, guna menjaga citra dan kemurnian kawasan “adat” Islam dan agar lebih aman dari konflik.

Sebagai minoritas di kawasan “adat” Islam, nonmuslim sebaiknya tahu diri dan mengalah.

3) Implikasi yang lebih teoretis: klaim atas kependudukan yang didasarkan pada klaim kebudayaan—yang telah diobjektivikasi—yang berusia ratusan tahun adalah klaim yang valid dan bahkan superior (mengatasi) status kependudukan ala administrasi modern. Agar konsisten, tentu saja ini bisa berlaku di semua kampung dekat situs-situs peninggalan kerajaan berbasis agama (tidak hanya Islam, dan tidak hanya kerajaan Mataram Islam) atau kampung yang memiliki karakter kultural yang kental di seantero Nusantara, juga dunia. Ditarik lebih jauh lagi: minoritas bisa dibatasi kebebasannya dalam menjalankan agama bila menyinggung perasaan keagamaan mayoritas.

Jadi, Muslim tak boleh pakai nisan ala Islam-Jawa ketika dikubur di Vatikan. Muslim tak boleh menyembelih sapi ketika Idul Adha jika tinggal di kampung yang 99 persen Hindu. Konghucu tak boleh mendirikan patung raksasa di kampung mayoritas Muslim di Tuban. Larangan hijab di Prancis adalah sah karena sejarah revolusi Prancis melawan otoritas represif keagamaan dan kini laicite telah menjadi identitas kultural-nasional Prancis. Muslim tak boleh protes jika di setiap sekolah publik di Italia ada simbol salib karena Italia adalah pusat daripada Katolik.

Di titik ini, IAD barangkali akan menimpali bahwa kasus Kotagede itu kasus kampung kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan kasus level nasional. Bagi saya, tetap bisa, karena paradigma yang mendasarinya sama belaka: mayoritas boleh punya hak istimewa (privilese) dengan dasar klaim kultural-keagamaan berusia ratusan tahun.

Bila tiga implikasi di atas adalah benar sesuai yang dimaksudkan IAD, saya mengajak Anda untuk berlepas diri dari pandangan itu dan berharap tiga hal itu tidak merepresentasikan pandangan mayoritas warga Kotagede. Dua poin pertama bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara (ini nilai modern). Poin ketiga akan saya uraikan berikut di bawah.

Dan bila tiga implikasi itu bukanlah yang dimaksudkan IAD, marilah kita persilakan IAD nanti mengklarifikasinya. Saya yakin beliau punya stok tenaga yang melimpah untuk menggelar konferensi pers di dinding Facebooknya.

Objektivikasi Budaya

IAD memperlakukan adat/budaya seolah-olah sudah ada “di sana” dengan sendirinya dan objektif adanya. Adat ada secara an sich; ada substantif di dalam dirinya sendiri. Karena ada makam Panembahan Senopati dan situs bekas kraton pertama Mataram Islam, otomatis bisa dikatakan bahwa Kotagede adalah kawasan “adat” Islam.

Satu hal yang acapkali luput dari cara pandang seperti ini ialah memperhatikan agensi manusianya, yang mengonstruksi klaim adat/budaya itu, yang menyejarah, terus berubah, mengambil-menyerap budaya lain, dan tak (akan pernah) vakum dari politik, terlebih lagi saat ini, di abad 21, ketika perjumpaan manusia dan budaya lintasbangsa dan lintasagama makin intens.

Budaya itu cair—hingga muncul budayawan-radikalis yang membekukannya. Tidak ada budaya di dalam dirinya sendiri. Budaya adalah apa yang dianggap budaya oleh orang-orang yang mengklaimnya sebagai budaya. Kotagede menjadi kawasan adat Islam bukan karena Kotagedenya itu sendiri, melainkan karena orang-orang mengonstruksikannya demikian. Kalau ingin lebih dekonstruktif lagi: budaya adalah apa yang ditulis oleh yang sedang mendominasi wacana tentang budaya itu. Singkatnya: klaim budaya adalah konstruksi.

Titik tekan saya dalam uraian ini ialah bahwa klaim kebudayaan itu bukan suatu yang absolut. Ia bisa dinegosiasikan, apalagi dalam kasus Kotagede, yang berada dalam wilayah kota, yang sudah banyak terpapar modernitas sehingga dinding pembatas kultural itu tak lagi setebal misalnya jika dibandingkan dengan di komunitas adat di pedalaman.

Kalau saja IAD sebagai budayawan besar menyampaikan narasi bahwa klaim kawasan adat Islam bisa dipertahankan tetapi itu tak berarti menegasikan kesetaraan kewargaan antara muslim dan nonmuslim; tak menolak berdampingannya makam muslim-kristiani di TPU dengan simbol keagamaannya masing-masing; dan bahwa ini, dengan tafsir tertentu, justru selaras dengan nilai-nilai keislaman—pada saat inilah IAD sedang mengajukan diskursus baru yang, bila nanti diadopsi oleh mayoritas warga komunitas itu, akan mengubah wajah budaya di komunitas itu dan makna “kawasan adat Islam” menjadi lebih inklusif.

Sayangnya, yang terjadi adalah IAD cenderung berpandangan esensialis atas budaya dan memperkuat pembekuannya.

Gradasi Toleransi

Definisi toleransi sebenarnya sederhana, yaitu membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita setujui atau tidak sukai untuk ada. Toleransi bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia bergantung pada objek yang ditoleransi itu dan mengandung gradasi.

Warga Kotagede, yang tidak menyukai nonmuslim dikuburkan di makam mayoritas muslim, sudah toleran dalam membolehkan nonmuslim dikuburkan di situ. Namun toleransinya berhenti di situ, tidak sampai pada membolehkan salib di atas kuburan. Kalau saja salib dibolehkan, bisa kita simpulkan bahwa tingkat toleransi mereka lebih tinggi dari yang kini terjadi.

Karena itu, bagi saya, pertanyaan yang tepat bukanlah apakah warga Kotagede itu toleran atau intoleran, melainkan hingga tingkat mana batas toleransinya; dan tidak bisakah batas toleransi itu diperluas? Pertanyaan ini bisa dilanjutkan lagi: mengapa simbol salib di atas makam mayoritas muslim tak bisa ditoleransi? Apa atau siapa yang dirugikan dengan adanya salib di atas kuburan?

Semoga pertanyaan-pertanyaan terakhir bisa menjadi perenungan bersama.