Parasite adalah film Bong Joon-ho yang tidak bertele-tele. Efisien. Pengenalan karakter berlangsung cepat. Plotnya gegas. Premis cerita segera kita pahami sebagian tak sampai sepertiga durasi. Penyuntingannya rapat. Lalu ada pembelokkan ekspektasi.

Ada sisa pengaruh, sepertinya, dari petualangan Bong selama mengalami langsung disiplin industri perfilman Hollywood ketika menggarap Snowpiercer dan Okja. Selama ini, kita mengenalnya sebagai sutradara yang membebaskan setiap karakter hidup di dunianya sendiri sepanjang durasi. Biasanya tak ada ambisi mengejar efisiensi dari caranya bercerita.

Justru karena itulah, tokoh-tokoh yang dia ceritakan selalu hidup; mereka punya darah dan daging. Seperti polisi inkompeten yang gemar nonton acara TV di Memories of Murder (2003) atau keisengan merusak mobil-mobil yang parkir di lapangan golf dilakukan tokoh utama Mother (2009).

Selain itu, hilang pula adegan puitis yang jadi ciri khas sineas unggulan Korsel itu. Saya selalu menyempatkan ulang nonton tarian kikuk Kim Hye-ja dalam adegan pembuka (maupun ending) Mother, saking indahnya (lepas dari konteks hadirnya adegan itu yang mengerikan sekaligus mengharu biru).

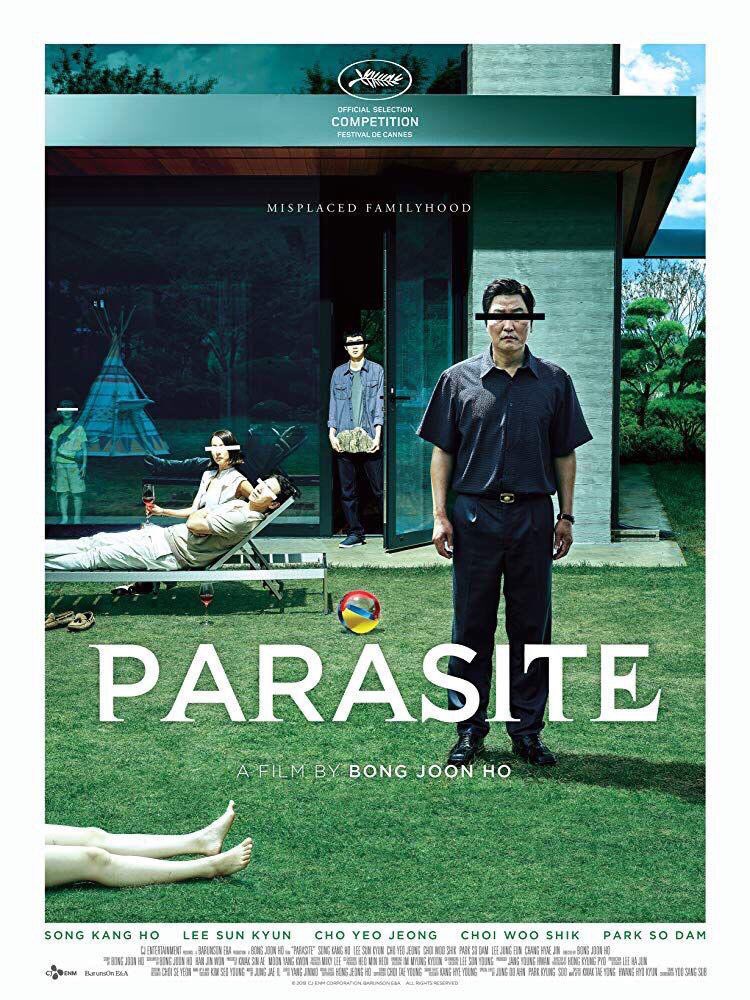

Bong barangkali menahan diri untuk tidak memperindah Parasite dari segi visual. Sebab berbagai efisiensi itu hadir sebagai sarana untuk mempertontonkan betapa dingin (dan efisien) pranata sosial yang dikuasai logika kapital. Film ini adalah komentar sang sineas bahwa isu pertentangan kelas masih relevan di abad 21, dibungkus siasat menggabung gaya tutur beberapa genre sekaligus, utamanya komedi gelap dan thriller.

Ada sedikit simbolisme soal hadirnya musim semi, halaman rumput yang lapang, kontras pemandangan jendela antara penghuni rumah elit dan yang hidup di ujung gang sempit, atau mentari yang menyinari rumah mewah minimalis sebagai salah satu pusat narasi Parasite. Tapi berbagai ‘puisi’ itu hadir dalam semangat mempertegas pertentangan kelas yang menjadi tema utama film ini.

Kekuatan Bong selalu bertumpu pada penataan adegan melibatkan banyak karakter dalam satu waktu. Itulah mengapa adegan tiga penipu hendak kabur dari rumah majikan yang mereka kibuli jadi sangat menarik. Kombinasi akting, penyutradraan, penyuntingan, dan kerja kamera mumpuni.

Sejak momen krusial tersebut, tragikomedi yang mewarnai film ini sepenuhnya jadi tragedi. Tak ada lagi utopia orang miskin coba bertukar tempat dengan mereka yang bertingkat-tingkat lebih sejahtera di puncak piramida sosial. Kita melihat banjir melanda perkampungan kumuh, pembunuhan, dan hilangnya kemanusiaan.

Klimaks penuh kekerasan dari film ini, yang sebenarnya teraba sejak pertengahan durasi, agak terburu-buru. Tak mengapa. Toh, kekerasan atau pun horor paling penting yang ditonjolkan adalah dehumanisasi tiap karakternya. Mereka semua sebetulnya manusia yang punya kehebatan dan kelemahan. Sistem lah yang membuat hubungan tiap karakter jadi terasa sangat tidak manusiawi.

Kapitalisme membuat dua lelaki dewasa tak bisa bercakap-cakap wajar dan saling memahami tanpa ada logika untung-rugi. Kita mulanya diajak tertawa melihat manusia dari kelas bawah piramida sosial mengakali sistem (baca: mengelabui majikan kaya). Rupanya jurang bernama kelas itu begitu dalam membusukkan manusia.

Dalam situasi normal, semua tokoh kaya di film ini layak disebut ‘manusia baik’. Namun di lain kesempatan sosok yang sama bisa begitu dingin membicarakan aroma tubuh mereka yang terpapar kemiskinan, atau meyakini pentingnya mereka yang berstatus pegawai agar tidak “melanggar batas.” Kekerasan yang meledak di ending film pun jadi respons atas berbagai sifat abai mereka yang berada di puncak piramida—dipicu kemarahan salah satu tokoh utama melihat si kaya jijik menghadapi kemiskinan dalam wujud wadah: sebuah jasad yang penuh darah dan baru saja merusak pesta kebunnya bersama orang kaya lain.

Parasite akan terus relevan dibicarakan hingga bertahun-tahun ke depan. Terutama mengingat statusnya sebagai salah satu film yang “menghibur” walau sedang memvisualisasikan pertentangan kelas; kita tertawa, ngeri, sekaligus berempati selepas menontonnya.