Bagaimana kita memahami munculnya gelombang populisme yang merata di berbagai negara dunia? Kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat, munculnya Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris, serta bangkitnya kepemimpinan bernuansa populis di Brazil, Spanyol, Italia, India hingga Filipina perlu direnungkan sebagai pembelajaran politik internasional. Bagaimana dampaknya terhadap masa depan politik Indonesia?

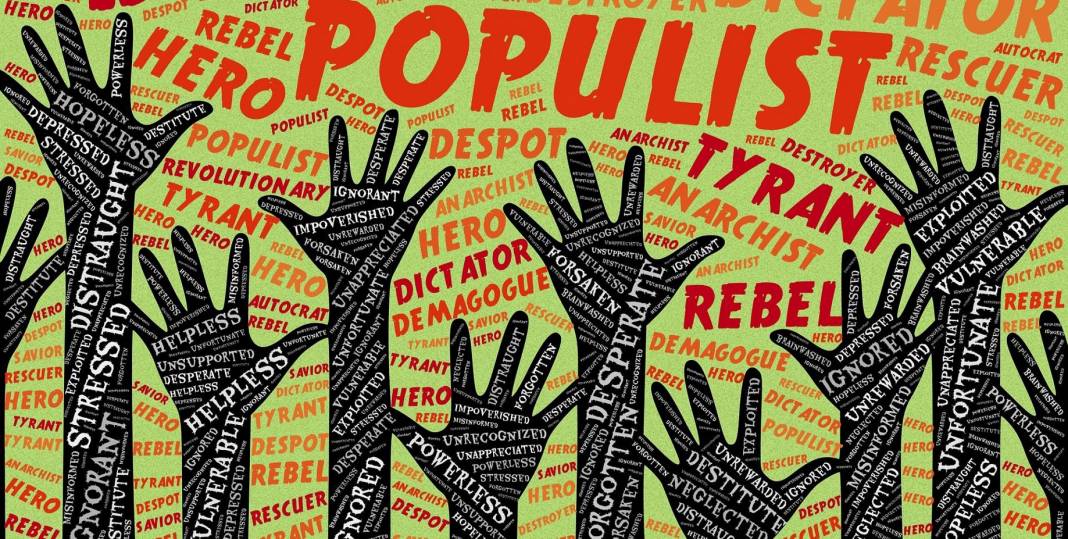

Isu populisme dalam ranah politik memang bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, namun berakar dalam jantung politik itu sendiri: sebagai seni, sebagai strategi.

Pada perkembangan politik Eropa, sebagai tamsil untuk melihat fenomena ini, populisme berkembang pesat yang merata di beberapa negara. Pada tahun 1998, hanya ada dua negara Eropa yang memiliki pemerintahan populis: Swiss dan Slovakia. Kini, dua dekade berselang, ada peningkatan 20 persen dalam jumlah pemilih Eropa yang mendukung politisi populis. Selain itu, ada beberapa negara Eropa yang meningkat drastis populisme politiknya: Polandia, Ceko, Bugaria, Yunani, Ceko, Finlandia, Swedia, dan Hungaria.

Isu-isu terkait dengan buruh migran, pengungsi, kesetaraan ekonomi, hingga batas wilayah menjadi panggung kampanye bagi politisi yang mengusung narasi populisme. Dalam dua puluh tahun terakhir, populisme berkembang di beberapa negara Eropa. The Guardian, sebuah media berbasis di Inggris, membuat riset panjang untuk menganalisa perkembangan populisme di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Singkatnya, dalam laporan the Guardian, kita harus bersiap dengan gelombang baru berupa bangkitnya populisme politik.

Cas Mudde, profesor ilmu politik University of Georgia, mengungkap betapa tidak mudah mendefiniskan populisme. Selama beberapa dekade ilmuwan politik berdebat, saling melempar argumentasi hingga memunculkan publikasi untuk menganalisa perkembangan populisme politik. Namun, tetap saja, menganalisa populisme secara teoretik seolah “mendefinisikan yang tidak terdefinisikan”.

Ia meringkaskan analisa populisme sebagai sebuah ideologi yang membelah politik menjadi dua grup, yakni “rakyat” dan “elite koruptor”. Pada konteks ini, terjadi perebutan isu untuk “menjadi rakyat” atau kontestasi menggunakan representasi rakyat sebagai subyek politik.

Menurut Mudde, populisme berkembang pada dua kubu ideologi, baik kiri maupun kanan. Pada sebuah pemaknaan, populisme digunakan untuk mendeskripsikan politik oportunistik dengan tujuan meraup dukungan/suara pemilih dan kemudian “menjual” dukungan itu untuk konsekuensi-konsekuensi politik, daripada mencari secara rasional sebuah pilihan terbaik (The Populist Zeitgeist, 2004).

Richard Javad Heydarian, seorang peneliti politik dari Manila, mengungkapkan analisa menarik tentang kebangkitan populisme. Ia membandingkan tiga model kepemimpinan, yakni Narendra Modi di India, Rodrigo Duterte di Filipina dan Joko Widodo di Indonesia. Menggali analisa politik dari tiga negara dengan konteks yang berbeda dalam tarikan-tarikan situasi politik, namun memiliki tantangan kebangkitan populisme yang hampir sama.

India, Filipina, dan Indonesia saat ini merupakan negara-negara potensial yang mengalami perkembangan politik yang berbeda, meski potensi ancamannya sama-sama besar dalam kebangkitan populisme di antara penguasa dan pemimpin politiknya. Ketiga pemimpin di ketiga negera tersebut sama-sama mengusung janji untuk melawan korupsi. Modi, Duterte, dan Jokowi mengampenyekan pemerintahan yang bersih untuk menghilangkan praktik korupsi. Kampanye-kampanye politik dengan isu populis bergelombang dalam konteks masing-masing negara.

Dalam analisanya, Heydarian menjelaskan bagaimana konteks politik antara India, Filipina, dan Indonesia. Ketiga negara ini punya narasi sejarah yang berbeda, konteks kultural yang tidak sama, tapi menghadapi masa depan politik berupa berkembangnya populisme sebagai fenomena masa kini dan mendatang.

Menurut Heyderian, populisme politik dapat dilawan dengan menggunakan kritik untuk menampilkan salah kelola pemerintahan, seraya menampilkan strategi politik alternatif.

“Cara terbaik untuk mengalahkan populisme bukan hanya mengandalkan nilai, karena keyakinan demokratis telah merosot secara dramatis di tengah masyarakat. Dengan memaparkan ketidakmampuan dan salah kelola yang mereka lakukan, sambil menawarkan agenda politik alternatif yang menggabungkan hak asasi manusia dengan pemerintahan yang efektif, suara kelas menengah yang tidak puas akan dikuasai,” ungkap Heyderian, dalam esainya yang dilansir SCMP.com (15/01/2019).

Populisme politik diramalkan punya tren panjang, tidak sekadar pada usia tokoh-tokohnya. Menurut laporan survei Pew Research, hanya ada sejumlah kecil warga Filipina (15 persen), Indonesia (12 persen), dan India (8 persen), yang setuju dengan politik perwakilan. Ini berarti, ada kemungkinan populisme akan memiliki nafas lebih panjang dari sekadar masa berkuasa Narendra Nodi dan Duterte.

Heydarian menyebut fenomena ‘emerging populism’ untuk menganalisa bagaimana perubahan politik terjadi di beberapa negara Asia, di antaranya India, Filipina, dan Indonesia. “Ini adalah merek politik yang mungkin masih akan tetap bersama kita pada masa mendatang di tengah ketidakpuasan yang tumbuh dengan kemampuan lembaga-lembaga demokratis untuk mengakomodasi kebutuhan kelas menengah yang meningkat.”

Tantangan Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan politik baru pasca selesainya Pemilu Presiden (Pilpres 2019) yang dimenangkan pasangan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin. Pasangan ini mengalahkan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dalam kontestasi yang mendebarkan. Dalam pertarungan politik menjelang pilpres, isu-isu etnis dan agama muncul sebagai komoditas yang saling dihantamkan.

Apalagi, luka politik ketika DKI Jakarta yang menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama dalam pusaran isu minoritas etnis dan “penistaan agama” masih terbayang-bayang. Isu etnis dan agama yang berulang menjadi peluru tajam pada kontestasi politik Indonesia menjadi luka yang tidak mudah disembuhkan.

Kini, pasangan pemenang Pilpres 2019 Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin masih belum dilantik, para politisi kita sudah bermanuver membahas persiapan kontestasi lima tahun mendatang. Gelaran isu untuk Pilpres 2024 dianggap tidak kalah menarik dibanding perbincangan membahas formasi kabinet.

Kinerja pemerintahan Jokowi untuk periode kedua semakin berat dengan rentetan masalah yang menghadang: Isu Papua dan bara api politik etnis. Energi politik pemerintah juga tersedot sebagian terkait rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke di Kalimantan Timur.

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan ideologi berupa letupan-letupan isu dalam konteks minoritas etnis dan agama yang juga rumit. Di sisi lain, isu-isu ekonomi, ketimpangan lapangan pekerjaan, asuransi kesehatan, hingga perlakuan khusus terhadap warga Indonesia eks pendukung ISIS yang pulang dari Syiria, ada di depan mata.

Di tengah gelombang populisme politik, strategi politik pemerintah dan kita—warga Indonesia—diuji untuk menulis sejarahnya sendiri. Bagaimana kesiapan kita?

Baca juga

Narasi Populisme Anies Baswedan yang Gabener

Oligarki, Politik Populisme, dan Orang Baik

Oligarki, Yang Disayang Yang Ditentang