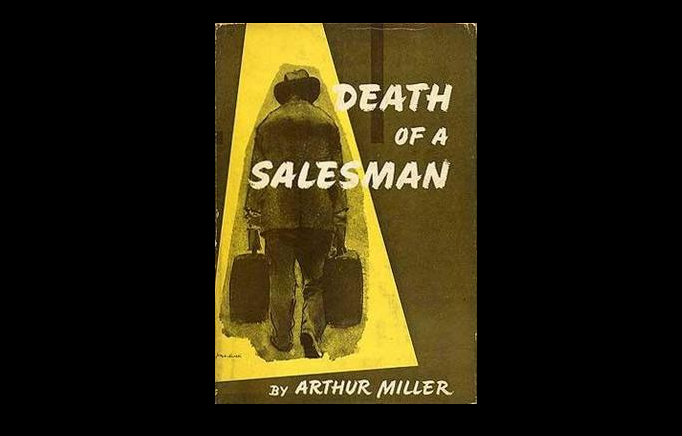

Saya punya rasa mendalam pada Death of Salesman, sebuah drama rekaan Arthur Miller. Pasalnya, inilah drama Inggris yang pertama saya kenal jauh sebelum karya-karya sastra Inggris lainnya ketika pertama kali masuk Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Unand akhir dekade 1990-an, bahkan dibandingkan karya-karya William Shakespeare sekalipun.

Setelah dua dasawarsa berlalu, saya ingin kembali menangkuptelentangkan karya yang mengantarkan penulisnya beroleh hadiah Pullitzer pada 1949. Dengan ini, paling tidak, saya ingin mengenang memori lama demi menikmati “pesona” masa silam. Banyak hal yang bisa dibedah dari karya ini. Namun, ada dua hal menjadi titik sentral pengamatan saya: kritik sosial dan isu seputar American Dream. Saya ingin berbagi dua ihwal ini dengan pembaca.

Kritik Sosial

Death of a Salesman menyuguhkan potret konflik yang dihadapi oleh Willy Loman dan segenap anggota keluarganya. Problem mereka bersinggungan dengan hakikat kekayaan dan makna kesuksesan. Drama ini juga memperlihatkan perilaku keluarga kepada orang-orang tua. Willy, sang ayah, membesarkan anak-anaknya (Biff and Happy) ketika keduanya tergantung kepada sang ayah. Sayangnya, kedua anak ini tak mau membantu di saat ayahnya membutuhkan mereka. Kenyataan yang dihadapi oleh Willy merupakan fenomena yang mendera senior citizens di Amerika saat itu; orang tua dipandang rendah, dianggap senewen, dan pekerjaan mereka dirampas dengan alasan sudah menua.

Diketahui, Willy makin tua dan kejayaannya dalam bisnis mulai redup. Gajinya nyaris habis dan membuatnya tergantung sepenuhnya pada komisi. Alih-alih meringankan beban orang tuanya, kedua anaknya justru memandang rendah ayahnya, menganggap Willy tak punya karakter dan sudah menjadi gila.

Tak ada lagi yang sadar bahwa sebetulnya Willy masih bekerja keras buat menghidupi keluarganya atau yang menghargai dan menaruh iba padanya. Padahal Willy harus menyetir 700 mil untuk membanting tulang namun tidak membawa pulang sepeser pun. Ia terpaksa berutang pada Charley demi mendapatkan sepotong roti buat keluarganya. Dengan cara ini, ia yakin setidaknya ia masih menyisakan sedikit harapan hari esok buat anak-anaknya. Tapi apa balasan yang didapatnya? Tak sepatah kata ucapan terima kasih pun dari mulut kedua anaknya. Kesadaran ini, meski sudah terlambat, akhirnya terbit juga dari kedua putranya di saat Willy sudah berada di ujung tali gantungan, yang diam-diam mencoba bunuh diri.

Lidya, sang istri, bukannya tak ikut meringankan beban Willy. Ia tak jemu mengingatkan kedua anaknya agar jangan malas dan berusaha keluar rumah mencari kerja demi ayahnya.

Lidya terus terang mengatakan kepada Biff dan Happy bagaimana Willy keluar rumah mencari uang tapi tak beroleh apa-apa dari pekerjaannya. Lebih daripada itu, semua ini dikerjakannya demi kedua anaknya, Biff dan Happy, “…he put his whole life into you and you’ve turned your backs on him” (…ia mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kalian semua, namun kalian malah mengabaikannya). Tak pelak lagi, hal ini meneguhkan gejala sosial betapa kejamnya masyarakat memperlakukan pahlawan kesepian hanya karena mereka tidak insaf kebaikan kecil yang diperbuat oleh sang pahlawan.

Lewat drama ini terlihat bagaimana sikap dan tindakan Willy mempengaruhi semua anggota keluarganya. Ia selalu menekan anak-anaknya buat menjadi yang terbaik pada apa pun yang mereka kerjakan. Perilaku Willy ini membuat anak-anaknya tumbuh dengan rasa bahwa mereka belum berbuat banyak hal guna menyenangkan hati sang ayah. Akibatnya, mereka melakukan hal-hal yang sebetulnya tak dihendaki. Biff tak pernah berhasil memperoleh pekerjaan yang memadai sehingga terpaksa melakukan perbuatan tercela, semisal mencuri. Sementara Happy selalu membual dan berbohong buat memoles segala hal tampak “wah” melebihi kenyataannya.

Drama ini juga menyajikan permasalahan kuatnya pengaruh lingkungan. Sikap Willy yang kerap menekan anak-anaknya laiknya tekanan teman-teman sepergaulan terhadap anggotanya untuk berbuat sesuatu, sekalipun itu tidak diinginkan. Drama ini secara fasih mengaminkan bagaimana kebudayaan Amerika dibangun di atas tekanan lingkungan atau pengaruh kawan-kawan (peer pressure).

Hal itu berdampak positif, contohnya, ketika memicu terbentuknya atmosfer kompetisi di antara sesama. Namun demikian, ruang jahat bisa terbuka lebar tatkala setiap anggota pertemanan wajib patuh pada aturan main lingkungan pergaulan secara berlebihan. Tak ayal, Death of a Salesman menunjukkan efek sebuah tekanan sosial terhadap orang-orang kebanyakan. Willy hanyalah orang biasa yang ingin sukses, ingin kaya.

Secara umum, Death of a Salesman menyuguhkan ketegangan antara masyarakat dan keluarga. Pada skala tertentu, karya ini memaksa pembaca untuk kembali merenungi tatanan nilai dan budaya Amerika. Sungguh pun menyakitkan, drama ini mewujud sebagai refleksi paling sahih dari budaya masyarakat Amerika.

American Dream

Death of a Salesman adalah sebuah parodi dari konsep American Dream (Mimpi Amerika). Lalu, apakah American Dream tersebut? Jika Anda seorang warga Amerika, punya keluarga, rumah, mobil dan pekerjaan layak dengan penghasilan lumayan, dan dikelilingi oleh orang-orang yang menghormati Anda, bisa dikatakan bahwa Anda sudah mencapai American Dream.

Konsep American Dream menjadi istilah populer sepanjang abad ke-19 ketika jutaan orang berimigrasi ke Amerika guna mencari taraf hidup yang lebih baik. Pada masa itu, hidup nyaman dan bahagia identik dengan memiliki cottage, peternakan dan sedikit lahan buat diolah. Dewasa ini, makna American Dream relatif masih sama; memiliki harta benda berlimpah dan kehidupan sosial dengan standar yang tinggi.

Frase American Dream memasuki kosa kata Amerika pada awal 1867 ketika Horatio Alger, seorang penulis terkenal, menulis karyanya berjudul Dick. Buku ini menceritakan perjuangan seorang anak kecil miskin yang harus menabung koin-koinnya, bekerja keras, dan akhirnya menjadi kaya. Kisah ini kemudian menjadi model bahwa lewat kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan, American Dream menjadi milik siapa pun yang hendak menapaktilasi hidupnya menuju puncak.

Sejumlah konsep American Dream bisa ditemui dalam Death of a Salesman. Willy Loman menyuguhkan kecemburuannya atas keberhasilan saudaranya, Ben. Willy mengatakan, “Ben knew what he wanted. He started with the clothes on his back, walked into the jungle and came out enormously rich at the age of twenty-one owning several diamond mines….. That man was a genius, that man was success incarnate” (Ben tahu apa yang diinginkannya. Ia mulai (bekerja) dengan pakaian di punggung, berjalan ke hutan dan keluar sebagai seorang kaya-raya pada usia dua puluh satu tahun dengan memiliki banyak pertambangan berlian………Orang ini memang jenius, benar-benar suatu penjelmaan kesuksesan) [h.32].

Hal yang sama juga terbaca pada beberapa bagian yang lain dalam drama ini. Willy melayangkan ingatannya pada cerita Ben yang mengklaim ayah mereka sebagai seorang peneroka ulung dan penemu handal yang berpetualang dengan segenap keluarganya menuju ke bagian barat Amerika. Ia berhasil menjual semua hasil temuannya dan menjadi kaya raya.

Willy teringat pada sebuah peristiwa manakala putranya Biff bermain di Ebbets Field. Saat itu, orang-orang bertepuk riuh menyebut namanya ketika ia keluar dari lapangan. Kegemilangan sungguh berpihak padanya. Ia tak ubahnya seorang bintang, suatu tipikal American Dream dambaan setiap orang. Willy sendiri pernah menikmati masa kejayaan personal dalam pekerjaannya. Puncaknya terjadi pada tahun 1928, di kala ia memperoleh komisi tertinggi (Ingat! Ini berlangsung persis satu tahun sebelum terjadinya The Great Depression—krisis ekonomi maha dahsyat—di Amerika Serikat, 1929.

Keseluruhan cerita drama Death of a Salesman ini tak lain dari sebuah parodi American Dream. Willy Loman cuma seorang laki-laki tua 63 tahun yang mulai menjadi pencemas yang tidak menghasrati apa pun kecuali sekadar menjangkau pelataran American Dream, tapi ternyata gagal. Ia bukan lagi seorang pedagang sukses, ia tidak lagi mendapatkan uang yang cukup, ia tidak lagi berupaya berkomunikasi dengan keluarganya, ia kecewa dengan kehidupan kedua putranya, dan ia menjatuhkan harga dirinya sendiri di mata keluarganya dengan memiliki seorang wanita simpanan. Parodi ini menganga lebar di antara kehendak Willy dan kenyataan yang diterimanya.

Willy benar-benar tak punya idealisme diri yang sehat dan patut dibanggakan. Celahnya kelewat dalam, baik disebabkan faktor eksternal, seperti perubahan pasar buruh dan hasrat bebas kedua putranya, maupun lantaran faktor internal semisal berkurangnya kapasitas dirinya untuk mengatasi kondisi sosial, lebih-lebih ketika ia menjatuhkan pilihan untuk berbuat zina. Willy Loman, lewat dunia naif antara damba hati dan kesadaran pilu, telah merepresentasikan sebentuk parodi dari American Dream.