Istri saya sering ngomel-ngomel. Gara-garanya, saya nggak doyan wortel. Kalau ada irisan wortel dalam makanan, pasti langsung saya singkir-singkirkan.

Bagi istri saya, itu kelakuan amat tercela. Kami harus memberikan contoh kepada dua anak kami untuk makan makanan sehat. Wortel, dalam sistem keyakinan di hati istri saya, adalah makanan yang sangat sehat. Sementara, buat saya, wortel itu menjijikkan. Ini ada landasan historisnya.

Waktu kecil, nenek saya berjualan buncis di pasar. Setiap kali pulang, dia selalu membawa limbah berbagai sayur-mayur mentah ke rumah. Limbah sayur itu dijadikan tambahan menu makanan untuk sapi-sapi piaraan kakek saya. Nah, baunya agak dahsyat. Salah satu sumber bau yang paling menyengat adalah wortel-wortel busuk. Maka, dalam persepsi yang paling tertancap di benak saya, wortel adalah pakan sapi. Bukan makanan sehat bergizi.

***

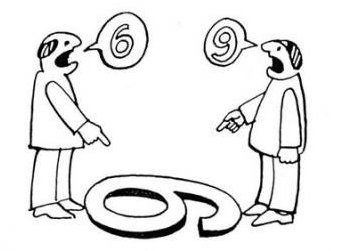

Dari satu cerita kecil itu saja kita tahu bahwa satu benda yang sama bisa membawa pemaknaan yang sangat berbeda. Apa sebabnya? Bukan dari ukuran objektif pada bendanya, sebab benda bernama wortel itu persis sama. Yang bikin berbeda adalah persepsi yang berlawanan dari dua pasang mata dan dua kepala yang sama sekali tidak sama.

Persepsi merupakan hasil dari sejarah dan pengalaman personal masing-masing manusia. Persepsi dibangun bukan dari objektivitas, melainkan dari pengalaman-pengalaman subjektif.

Istri saya mendapatkan latar pendidikan kesehatan yang sangat cukup dari sekolah dan dari orang tuanya, sehingga dia mencintai wortel sama dengan cintanya kepada sikat gigi sebelum tidur. Adapun saya mendapatkan pengalaman buruk dengan wortel, jenis pengalaman personal yang tidak pernah menyentuh perikehidupan istri saya.

Mungkin contoh wortel itu masih kurang sempurna mewakili penjelasan tentang persepsi, sebab ia bisa dikonfrontasikan dengan hasil-hasil penelitian ilmiah tentang wortel. Persepsi istri saya jelas akan lebih menang, jika sudut pandangnya kesehatan jasmani. Maka, mari kita cari contoh kasus persepsi lain yang lebih terlepas dari objektivitas, yakni soal simbol-simbol.

Simbol swastika, misalnya. Dalam Hinduisme, swastika melambangkan surya, yang bermakna kemakmuran dan keberuntungan. Namun, sejak tahun 1930-an, di dunia Barat simbol itu dipakai Nazi, dan menjadi semacam penanda ras Arya yang diklaim superior.

Selepas kekalahan Hitler di Perang Dunia II, dalam komunikasi kebudayaan di Barat, lambang swastika lambat laun bergeser maknanya menjadi simbol rasisme dan antisemitisme. Tentu saja Hitler, juga kaum neo-Nazi yang masih ada sekarang ini, tidak akan mengakui bahwa swastika adalah simbol rasisme. Namun, masyarakat yang menyaksikan kelakuan Hitler sekaligus melihat swastika yang selalu identik dengan Hitler tentu berhak-berhak saja berpersepsi demikian.

Contoh kedua. Bintang Daud secara lazim kita ketahui sebagai simbol Yahudi, yang bertengger gagah di bendera Israel. Namun, dalam ajaran Hindu Yantra, bentuk geometris heksagram itu disebut shatkona. Ia mewakili spirit penyatuan antara sifat maskulin dan feminin. Beda lagi dalam kepercayaan Shinto di Jepang, di mana heksagram disebut kagome mon, pola yang sangat lazim dijumpai di kuil-kuil kuno Shinto.

Contoh ketiga. Tanda jari OK Oce yang diramaikan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memang dikenal sebagai simbol OK. Namun, di belahan dunia lain, yakni di negeri-negeri Mediterania, juga di sebagian Amerika Latin, simbol OK Oce itu membawa makna (maaf) ‘ass hole’.

Contoh keempat. Rangkaian angka 212 dulu dikenal sebagai simbol Wiro Sableng. Belakangan, 212 menjadi identik dengan gerakan massal menuntut pemenjaraan Ahok. Namun bukan berarti 212 sebagai lambang Wiro Sableng seketika lenyap, apalagi belum lama berlalu filmnya naik lagi di bioskop.

***

Lihat. Dari berbagai simbol, tak terkecuali wortel dalam kasus saya, kita bisa tahu bahwa satu tanda bisa bermakna ganda, tergantung siapa yang melihatnya. Lalu, bagaimana cara menengahinya jika ada pertengkaran terkait makna sebuah tanda?

Misalnya nih, ada seorang pendeta Hindu jalan-jalan ke Singapura. Dia memakai kain bergambar swastika. Lalu, polisi lokal menghentikannya.

“Pak, kenapa pakai gambar swastika? Itu rasis! Di sini banyak turis Yahudi, nanti mereka pada tersinggung, Pak!”

Geleng-gelenglah Pak Pendeta. “Lho, Mas. Ini tuh simbol surya, tanda baik dalam agama saya. Enggak ada urusannya sama rasis-rasisan. Situ dulu SD-nya di mana sih?”

“Kata siapa, Pak? Jelas itu simbol Nazi lho!”

“Surya!”

“Nazi!”

Perdebatan itu akan berlangsung begituuu terus, tanpa henti, sampai Jan Ethes jadi Presiden RI di tahun 2059.

Lalu, siapa yang benar? Mas Polisi, atau Pak Pendeta?

Tentu saja semua benar. Bahkan seorang ilmuwan tidak bisa menengahinya untuk menentukan siapa yang lebih benar. Misalnya dengan meneliti zat-zat di dalam simbol swastika, apakah mengandung unsur Nazi ataukah Surya. Tidak bisa.

Namanya juga simbol, makna yang dibentuk olehnya bukanlah makna intrinsik, melainkan ekstrinsik. Semuanya terbangun dari persepsi dan kesepakatan sosial dalam kelompok-kelompok masyarakat, itu pun tidak bersifat universal.

Cara kerja pembentukan makna pada simbol ini mirip mekanisme terbentuknya bahasa. Sebuah makna kata tidak ditentukan oleh lema di dalam kamus, melainkan disepakati secara sosial oleh masyarakat penuturnya. Nah, karena masyarakat penutur itu sifatnya terbatas dalam lingkup tertentu, sering terjadi sebuah kata yang sama memiliki makna A di masyarakat Negeri Jambu, tapi bermakna Z di masyarakat Negeri Jeruk. Itu fenomena yang sangat biasa.

***

Baik, sekarang kita masuk ke keributan terbaru yang tak kunjung selesai. Kita tahu, simbol yang akan kita cermati kali ini adalah bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illalah muhammadur rasulullah.

Kelompok masyarakat pertama mempersepsinya sebagai bendera HTI. Kelompok kedua mempersepsinya sebagai bendera Nabi Muhammad. Kelompok ketiga mempersepsinya sebagai kalimat tauhid yang kebetulan diletakkan di atas kain berwarna hitam.

Semua kelompok, terutama kelompok pertama dan kedua, saling ngotot.

Kelompok pertama melihat bendera tersebut sebagai bendera HTI, karena dalam pengalaman yang masuk ke referensi mereka, HTI selalu muncul dengan bendera itu. Sementara, gerakan-gerakan Islam lain sangat sedikit yang memunculkannya. Kalau toh ada, mereka sangat tidak dominan.

Kelompok kedua mempersepsi dan meyakini bendera itu sebagai bendera Nabi Muhammad. Bukan bendera HTI. Ajaran yang sampai kepada mereka memang begitu, sehingga pengalaman belajar mereka membentuk persepsi seperti itu.

Ajaran tentang bendera Nabi itu tidak diakses oleh kelompok pertama. Kelompok pertama hanya mengakses pemandangan riil dalam realitas di lapangan, bahwa orang-orang HTI selalu menggelar aksi sambil membawa bendera itu, bahwa simbol resmi HTI dan Hizbut Tahrir Internasional mengandung gambar bendera itu.

“Lho, tapi orang HTI sendiri tidak mengakui bahwa bendera hitam itu bendera mereka! Artinya ya memang itu bukan bendera HTI!”

Oke. Simak lagi kasus swastika. Sah-sah saja masyarakat Barat melihat swastika sebagai simbol rasisme, di saat Hitler dan kaum Neo-Nazi sendiri tidak mengatakan itu. Yang namanya persepsi bisa berangkat dari pengakuan, melainkan bisa juga berangkat dari penilaian atau pengamatan atas kelaziman.

Lantas, apakah perbedaan persepsi itu bisa diselesaikan oleh ilmuwan? Sejarawan, misalnya?

Saya yakin tidak bisa. Kedua kelompok sudah berdiri dengan klaim-klaim sejarah masing-masing. Kelompok kedua yakin dengan temuan sejarah mereka, bahwa memang wujud bendera Nabi seperti itu. Adapun kelompok pertama juga melakukan penelusuran, dan menemukan fakta sejarah lain, misalnya bahwa bendera Nabi polos belaka.

Tidak usah risau, klaim-klaim sejarah memang tidak pernah bersifat tunggal. Bahkan kajian-kajian sejarah di bangku akademis yang memunculkan tafsir-tafsir atas masa lalu pun sangat banyak yang tidak kompak, tidak berujung pada satu kesimpulan tunggal. Ada banyak sejarawan di dunia ini, dengan versi tafsir sejarah sesuai penemuan kelompok atau mazhab sejarah masing-masing.

Bagaimana dengan jalan tengah legal lewat hukum positif?

Tentu saja itu jalan terakhirnya, tapi bisa jadi akan menjadi jalan terburuknya. Sebab, urusan legal semestinya hanya akan menyambar hal-hal lain yang juga legal. Bendera hitam itu tidak memiliki status legal sebagai bendera siapa pun. Tafsir atasnya dari kedua belah pihak yang tengah berseteru sama-sama berada di luar koridor legalitas. Sebagai bendera legal HTI jelas bukan (sekali lagi: secara legal, ketika HTI masih legal), dan sebagai bendera Nabi pun tidak terakui secara legal.

Maksud saya, tidak ada legalitas dalam hukum positif yang mendaftarkan bendera itu sebagai bendera Nabi. Nabi Muhammad SAW sudah wafat satu setengah milenium silam, dan ahli waris beliau juga tidak ada yang menghubungi notaris di Indonesia untuk melegalkan bendera. Bukti hukumnya tidak ada.

Lagi pula, sebagai sebuah simbol Islam, ia pun bukan simbol yang secara umum telah disepakati bersama oleh masyarakat muslim. Masih banyak perdebatan tentangnya. Ia tidak setara dengan hal-hal yang telah jamak disepakati sebagai simbol keislaman, semacam Alquran, misalnya, atau Kakbah. Ia pun tidak menjadi unsur dalam sendi-sendi pokok ajaran Islam seperti Rukun Islam dan Rukun Iman.

Akhirnya, semua ini kembali lagi ke urusan persepsi, bukan urusan legalitas. Legalitas memang bukan segalanya dalam menelaah simbol. Bukankah kode jari OK atau angka 212 juga tidak didaftarkan secara legal? Semuanya tercebur ke urusan persepsi, dan berjalan sebagai versi sendiri-sendiri sebagaimana versi On The Spot dan versi Mojok Institute.

***

Dengan kerangka pemahaman seperti itu, saya kira yang paling konyol adalah mereka yang memaksakan tafsir atau persepsi masing-masing atas satu simbol yakni bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid. Level yang konyol kuadrat adalah mereka yang melandasi pemaksaan itu berbekal kedekatan dengan penguasa, atau berbekal kekuatan massa. Kedua-duanya sama-sama konyolnya. Hehe.

Jika masuk sidang pengadilan, saya membayangkan Pak atau Bu Hakim mirip-mirip menghadapi dua pemuda galau. Yang satu fanatikus Wiro Sableng, ngotot bahwa 212 adalah simbol Wiro Sableng, dan tidak rela simbol 212 dipakai demo. Yang lain keukeuh bahwa 212 adalah lambang pembela umat Islam, dan tidak boleh lagi dipakai oleh Wiro Sableng.

Pak Hakim pun akhirnya mumet dan ketularan sableng.