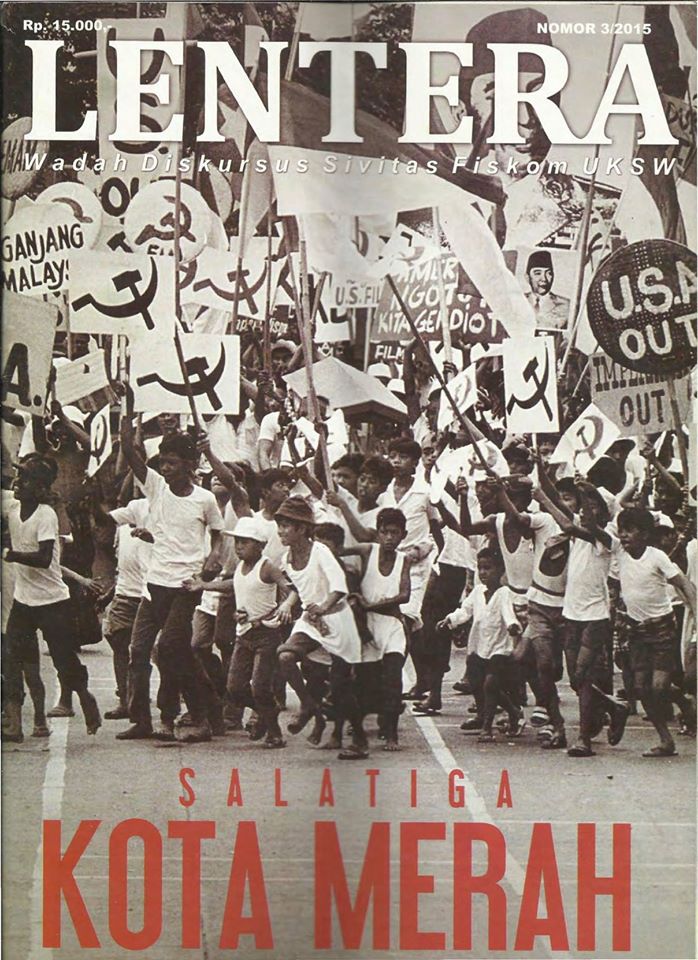

Beberapa hari lalu lembaga pers mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dipanggil pihak polisi karena menulis tentang Salatiga Kota Merah. Seluruh hasil kerja jurnalistik media ini disita dan kemudian dibakar. Protes keras dari berbagai kalangan muncul menganggap peristiwa ini sebagai bentuk pengekangan kebebasan publik. Sebenarnya ada apa dengan peristiwa 1965?

Kalau lihat orang ibadah mereka akan bilang, “Mana Tuhanmu? Coba kamu merem trus minta permen sama Tuhanmu? Tuhan minta permen dong. Mana? Nggak dikasih kan?” Kalimat yang diutarakan guru IPS saya semasa kanak itu masih terekam di telinga saya hingga hari ini, lengkap dengan gesturnya yang menengadahkan tangan ke langit sambil menutup mata. Saya masih ingat betul.

Saya lahir di Bali pada tahun 1993. Berjarak 28 tahun dari peristiwa G30S 1965. Pengetahuan saya—dan barangkali juga teman-teman yang satu generasi dengan saya—mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) hanya sebatas pada apa yang kami dapat di sekolah. Dalam buku sejarah, penjabaran peristiwa G30S—yang diberi judul Pemberontakan G30S/PKI—terangkum dalam bab daftar pemberontakan setelah Indonesia merdeka, bersama dengan pemberontakan DI/TII dan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).

Cerita dibuka dengan penculikan dan pembunuhan 7 jenderal oleh Pasukan Cakrabirawa di bawah pimpinan Letkol Untung pada tanggal 30 September 1965. Usut punya usut, disimpulkanlah bahwa PKI adalah dalang di baliknya. Aksi penculikan dan pembunuhan ini adalah salah satu upaya untuk mengambil alih kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat itu. Demi mencegah cita-cita PKI tersebut, Angkatan Darat, di bawah pimpinan Soeharto menugaskan untuk melakukan penumpasan terhadap PKI hingga ke akar-akarnya.

Kisah pemberontakan PKI ini selalu sama di tiap buku, kalaupun ada yang berbeda, biasanya dijabarkan serta visi dan misi PKI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Foto pendukung yang dimuat di buku sejarah dalam sub-bab ini pun tiada berbeda antara buku satu dan lainnya, entah apapun penerbitnya: foto-foto pahlawan revolusi yang dibunuh serta foto Ade Irma Suryani Nasution—putri jenderal A.H Nasution yang turut menjadi korban, foto pengangkatan jenazah jenderal yang dibuang di lubang buaya, foto monumen pancasila sakti di lubang buaya yang dibangun untuk menghormati pahlawan revolusi yang dibunuh pada malam G30S, dan foto demonstrasi kelompok masyarakat yang meminta agar PKI dibubarkan, dan Aidit digantung.

Sub-bab pelajaran Pemberontakan G30S/PKI ditutup dengan keberhasilan Angkatan Darat menembak D.N Aidit dan PKI berhasil ditumpas hingga ke akar-akarnya. Selesai. Kami pun menerima pelajaran sejarah tersebut sebagai sebuah kebenaran di masa lalu yang tidak perlu dipertanyakan. Kami terbiasa menerima sejarah sebagai peristiwa lampau yang hitam-putih, seperti pertarungan pahlawan kebajikan di serial TV minggu melawan monster yang menghancurkan kehidupan umat manusia. Pihak yang jahat harus ditumpas, dan yang baik pasti menang.

Kebenaran sejarah itu mulai saya pertanyakan ketika saya mampir ke Taman 65 di kawasan Denpasar. Sebuah tempat berkesenian yang namanya diambil dari cerita personal keluarga di dalamnya, yang masih terkait dengan peristiwa G30S. Saat kuliah di Yogyakarta, diskusi-diskusi tentang 65, baik film maupun buku mulai banyak saya temui. Pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan tersebut meninggalkan rasa marah dalam diri saya. Mengapa peristiwa sepenting ini tidak pernah diceritakan oleh guru kami atau tertulis di buku sekolah, atau paling tidak dibahas di koran-koran lokal. Pun orangtua saya hanya bercerita sedikit dari apa yang kakek dan nenek saya alami dan saksikan—sebab orangtua saya belum lahir pada saat G30S terjadi.

Hal itu menyadarkan saya bahwa selama belasan tahun ini, kami—pelajar yang membaca buku-buku sejarah—dipaksa menelan pengetahuan yang telah disaring dan dipoles terlebih dahulu. Dalam sub-bab Pengkhianatan G30S/PKI pada buku sejarah tidak dicantumkan total anggota PKI yang ditumpas, yang konon menginjak angka jutaan, bahkan cara penumpasannya seperti apapun tidak ada. Juga menyoal orang-orang yang tidak bersalah yang juga ikut dibunuh, yang ironisnya korban terbanyaknya justru salah satunya berlokasi di Bali. Di tanah kelahiran saya berpuluh tahun silam ternyata pernah terjadi kejahatan kemanusiaan dalam skala yang sangat besar.

Saya adalah generasi yang sangat berjarak dengan peristiwa ini, baik dari lingkungan keluarga maupun sosial. G30S tidak bisa saya diskusikan dengan teman-teman sebaya saya, kecuali dengan mahasiswa jurusan Sejarah yang di kalangannya, membicarakan G30S dan PKI adalah hal yang sungguh “seksi”. Dengan arus informasi yang sedemikian kilatnya, cara pandang saya—juga kawan-kawan generasi saya tentunya—begitu mudah terdistraksi. Berkaitan dengan G30S dan PKI, berita-berita yang mencuat selama ini pun masih menampilkan sejarah secara hitam-putih. Selalu ada perseteruan tentang siapa yang baik dan jahat, entah PKI, Soeharto, Sarwo Edhie, militer, dan begitu seterusnya. Selalu ada pihak yang dibela dan disalahkan.

Sebagai generasi yang tidak memahami G30S dengan cukup utuh, saya merasa generasi saya tidak punya urgensi untuk membela partai atau rezim tertentu, membuktikan tuduhan siapa yang jahat dan siapa yang baik. Kami terlanjur lahir di jaman di mana semua partai adalah sama, sama-sama korup, serevolusioner apapun gagasan awal terbentuknya. Namun itu bukan berarti generasi saya berhak absen dalam membantu meluruskan peristiwa G30S, utamanya pelanggaran HAM yang disebut sebagai terbesar kedua setelah peristiwa Holocaust. Tak peduli korbannya adalah komunis, nasionalis, liberal, atau apapun, selama mereka mengalami kekerasan HAM, maka negara bertanggung jawab untuk menuntaskan kasusnya.

Terlepas dari kepentingan partai dan kelompok yang terlibat di dalamnya, G30S salah satunya adalah awal dari rentetan kejahatan kemanusiaan di tahun 1965, yang sampai hari ini tidak dicatat sejarah. Dalam upaya penumpasan PKI, orang-orang yang tidak bersalah ikut menjadi korban. Jumlahnya bukan 7, atau 10. Tapi ratusan ribu, bahkan ada yang menyebut hingga jutaan. Di samping itu, hingga hari ini masih ada rentetan peristiwa yang ditutupi dan sejarah yang dibelokkan. Lalu, apa yang membuat G30S menjadi persoalan penting bagi generasi reformasi yang lebih suka main media sosial daripada baca buku sejarah, selain jawaban klasik bahwa sejarah adalah identitas dan setiap orang harus mengetahui sejarah negaranya?

Pertama, sebagai warga negara, kami yang selama belasan tahun membaca sejarah rekayasa ini berhak untuk mendapatkan kebenaran akan sejarah yang pernah terjadi, bukannya sejarah yang diciptakan oleh suatu rezim yang konon sudah tumbang. Rencana permohonan maaf negara seharusnya bukan hanya pada korban 1965, tapi juga pada generasi setelahnya yang selama ini matanya ditutup dan dicekoki sejarah yang telah lebih dahulu dikurangi dan dilebihkan porsinya.

Kedua, negara ini telah mencontohkan pada kami bahwa tidak mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM adalah hal yang bisa dimaafkan, tidak meminta maaf pada korban 1965 adalah hal yang bisa dimaklumi, sebab semuanya akan baik-baik saja seiring berlalunya waktu, masa lalu tidak perlu diungkit lagi. Maka, kami tidak akan heran jika ketika generasi kami memerintah negara ini, pelanggaran HAM akan menjadi berita harian biasa yang tinggal lalu. Ketiga, suatu hari kami akan menjadi tua, dan harus mewariskan sejarah ini pada anak-cucu.

Namun, hingga hari ini, ketika persitiwa G30S sudah menginjak usia 50 tahun, belum ada pengungkapan dan pelurusan sejarah. Lalu apa yang kelak harus kami wariskan pada generasi berikutnya? Sejarah rekaan yang sempat kami lahap di sekolah yang sengaja ditutupi? Cerita bahwa negaranya begitu takut mengungkapkan kebenaran karena tak mau dianggap mendukung komunis? Semacam ketakutan orangtua yang mengira jika anaknya tahu caranya berhubungan seksual, ia akan hamil di luar nikah. Maka agar tidak hamil di luar nikah, pendidikan seks harus dicoret. Jadi, agar warga negaranya tak jadi komunis, maka segala peristiwa yang berkaitan dengan komunisme harus ditabukan oleh negara.