Menarik bahwa di era kenormalan baru para netizen di Indonesia mengancam akan memboikot produk-produk dari Unilever. Pasalnya, perusahaan transnasional yang memproduksi dan mendistribusikan komoditi seperti Pepsodent, Lux, atau Lifebuoy itu dianggap telah memberi dukungan pada gerakan Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT).

Melalui penandatangan deklarasi Amsterdam dan bergabung dengan Open for Business untuk berkomitmen pada kampanye inklusi LGBT, Unilever telah mengambil inisiatif baru dalam menghadirkan keragaman. Bahkan dalam akun instagramnya pada 19 Juni 2020, Unilever menulis: “Keragaman kita sebagai manusia membuat kita lebih kuat. Inklusi untuk semua membuat kita lebih baik.”

Bagi sebagian besar netizen di Indonesia, tentu Unilever dan LGBT adalah dua hal yang mustahil untuk dipadukan. Sebab, yang satu jelas dinilai “menguntungkan”, sedangkan yang lain terlanjur dipandang “merugikan”. Keduanya ibarat pohon jambu dan benalu misalnya, yang jika mengharapkan panen jambu yang berlimpah, maka benalunya mesti disingkirkan.

Namun sayangnya, dalam kasus ini, Unilever justru menempatkan LGBT bukan sebagai “benalu”, melainkan “rekan sejawat”. Itulah mengapa ancaman boikot terhadap Unilever digaungkan lantaran dipandang telah bersekutu dengan “musuh bersama” yang lebih banyak mudharat-nya daripada manfaatnya. Dan hukumnya, Unilever mesti dijauhkan dari jangkauan masyarakat Indonesia yang konon selalu diaku-aku sebagai warga dunia yang berbudaya Timur dengan pandangan moralis dan agamis yang masih amat kuat.

Hanya masalahnya, efektif dan operatifkah ancaman boikot terhadap Unilever yang memberi dukungan pada LGBTQ+ demi memajukan keragaman? Bukan hal itu justru sejalan dengan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi semangat dasar hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia? Pelajaran macam apa yang sesungguhnya dapat dipetik dari hal dan masalah di atas?

LGBTQ+ memang bukan sekadar perkara perbedaan jenis kelamin atau seks. Tetapi, hal itu juga berkaitan dengan perbedaan kelas sosial dalam masyarakat yang kerap dipolitisir menjadi masalah moral dan agama. Dalam konteks ini, LGBT seringkali diklaim sebagai budaya impor, khususnya dari Barat, yang tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan hidup masyarakat di Timur. Di sini “Barat” dan “Timur” tidak hanya menjadi masalah perbedaan “saat dan tempat”, melainkan juga “cara pandang” yang menganggap Barat lebih baik, lebih maju, bahkan lebih beradab, ketimbang Timur. Hal itulah yang menimbulkan banyak kesalahpahaman hingga membuat beragam pertentangan yang dinamai oposisi biner (Budianta, 2008).

Pada titik ini, terutama di akhir era kolonialisme Belanda, Indonesia, atau Hindia Belanda saat itu, merupakan koloni yang diproyeksikan sebagai sebuah masyarakat majemuk atau plural society (Furnivall, 1948). Namun, masyarakat yang hanya dapat bertemu dan bertegur sapa di pasar itu sebenarnya terbagi dan tersegregasi dalam kelas sosial tertentu. Ironisnya, pribumi atau “inlander” yang sebagian besar merupakan penduduk lokal hanya diposisikan sebagai warga kelas tiga di bawah Timur Asing (Cina, India) dan Eropa/Belanda tentu saja.

Dengan demikian, kebanyakan dari pribumi sama sekali tidak punya hak yang setara dengan warga di atasnya, kecuali dalam menjalankan kewajiban dan berstatus sebagai pedagang kaya raya atau pejabat pemerintah setempat (pangreh praja). Hal inilah yang menciptakan kesenjangan dalam berbagai bidang, termasuk seksualitas.

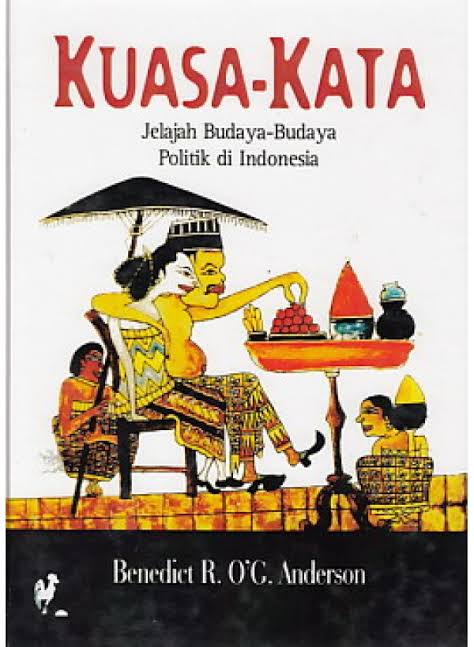

Seksualitas yang direpresentasikan melalui LGBT pada dasarnya bukan berasal-usul dari Barat/Eropa belaka. Dalam tradisi kebudayaan Jawa misalnya, orientasi seksual semacam itu telah menjadi bagian dalam hidup sehari-hari. Dalam Serat Centhini, hal itu diperlihatkan lewat kisah-kisah Cebolang yang adalah seniman jalanan, ahli sulap, dan juga biseksual sebagaimana dipaparkan Benedict Anderson dalam Kuasa-Kata. Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia (MataBangsa, 2000).

Melalui berbagai pengembaraannya, ia mampu menjadi pelayan tapi sekaligus juga tuan di setiap wilayah yang dikunjunginya. Bahkan dalam urusan di atas ranjang, dia dapat menjadi lelaki dan perempuan sekaligus yang mampu memuaskan gejolak nafsu siapapun, termasuk raja sekalipun. Inilah yang menjadikannya sebagai sosok profesional yang independen/mandiri dan tanpa pamrih/altruis.

Dapat dimaklumi bahwa LGBT yang saat ini dianggap masih menyimpang dari adat dan tradisi hidup masyarakat di Timur khususnya, justru pernah menjadi wahana kelihaian atau kepiawaian dalam membangun relasi sosial yang pada dasarnya tidak seragam. Maka, inklusi atau keragaman yang ditawarkan lewat gerakan LGBT sesungguhnya tidak semata-mata berproyeksi seksual.

Tetapi hal itu juga tampak ingin menggaungkan beragam kesenjangan akibat perbedaan kelas sosial. Dalam arti ini, mereka yang selama ini selalu didudukkan sebagai warga berdasar golongan SARA (Sosial, Agama, dan Rasial) agaknya patut mendapat perhatian yang cukup serius dan hati-hati. Sebab sejak semula posisi mereka telah direkayasakan untuk dijadikan “kelinci percobaan”, “kambing hitam”, atau bahkan, “sapi perahan”.

Lihat saja pada identitas “Cina” umpamanya, yang tak pernah sepi dan steril dari berbagai prasangka/ejekan rasial. Salah satunya yang di masa lalu dikenakan pada Tan Jin Sing atau KRT Secodiningrat (1760-1831) di Yogyakarta dengan istilah “Cina wurung, Londo durung, Jawa tanggung” (Bukan lagi Cina, Belanda belum, Jawa setengah matang). Juga tuduhan klasik terhadap “komunis atau bukan komunis” yang saat ini ramai kembali dalam polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Berbagai prasangka di atas sebenarnya merupakan tantangan yang penting dan mendesak untuk segera ditangani demi mewujudkan masyarakat yang plural, khususnya di era normal baru. Termasuk dalam hal ini prasangka terhadap LGBT yang membuat Unilever terancam untuk diboikot hanya lantaran memberi dukungan demi keragaman. Sebab dalam masyarakat yang plural, segala keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama mesti didasarkan pada sebuah “kata sepakat”. Karena itulah, ancaman boikot terhadap Unilever tampak enak dan perlu untuk dikaji ulang agar tidak sekadar menjadi bahasa kosong yang nyaring bunyinya.