Tragedi kekerasan yang menimpa suku minoritas Rohingya menyentak kemanusiaan kita. Banyak pihak mengecam tindakan brutal yang dilakukan junta militer Myanmar maupun diskriminasi yang dialami warga Rohingya. Di Indonesia, berbagai dukungan ditunjukkan oleh para pembuat kebijakan maupun komunitas sosial agama yang bersimpati kepada kaum Rohingya, termasuk pernyataan yang menyebutkan akan menerima pengungsi warga Rohingya secara terbuka. Sebut saja pernyataan Ridwan Kamil yang menyatakan Bandung siap menerima pengungsi Rohingya (www.kompas.com, 4/9/2017), atau pernyataan pengurus Lembaga Pendidikan (LP) Maarif yang siap menampung anak-anak Rohingya di lembaga pendidikan milik organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tersebut (www.tribunnews.com, 4/9/2017).

Meski baru sebatas pernyataan, komitmen Ridwan Kamil atau pengurus LP Maarif NU dan komunitas lainnya yang bersimpati pada Rohingya layak diapresiasi. Tentu dalam prakteknya banyak hal harus dikaji secara mendalam, terutama pemahaman atas isu yang terkait, yakni pencari suaka dan pengungsi lintas batas.

Isu pencari suaka dan pengungsi lintas batas

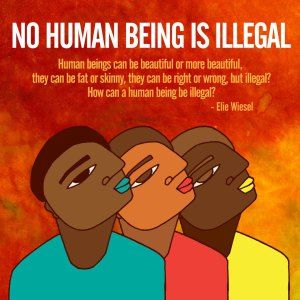

Tragedi Rohingya yang kembali terjadi akhir Agustus 2017 ini mengingatkan kita sejauh mana penerimaan kita pada isu pencari suaka atau pengungsi lintas batas. Dalam konvensi PBB tahun 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi, pencari suaka (Asylum Seeker) dan pengungsi lintas batas (Refugee) adalah mereka yang lari dari negara asalnya dan mencari perlindungan di negara lain sebagai akibat dari persekusi yang mereka alami karena alasan kewarganegaraan, agama, etnis, ras, pandangan politik serta keanggotaan dalam organisasi sosial tertentu. Sebuah definisi yang sama sekali berbeda dengan orang yang pergi dari negaranya untuk alasan ekonomi. Sebagai pencari suaka, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak sebagai manusia yang bermartabat.

Saat ini ada ribuan warga pengungsi Rohingya yang tinggal di Indonesia. Mereka adalah bagian dari sekitar 13.000 orang pencari suaka yang lari dari negara asal dan mencari perlindungan ke negara ketiga sebagai akibat dari kekerasan dan diskriminasi yang mereka alami di negara asalnya. Selain warga Rohingya, para pencari suaka berasal dari negara-negara yang dilanda konflik seperti Afghanistan, Irak, Suriah, Palestina atau Somalia. Sebagian besar dari mereka hendak menuju ke Australia menggunakan kapal laut, namun perjalanan mereka kandas karena cuaca atau ditahan karena dianggap melanggar aturan keimigrasian.

Para pencari suaka tersebut mendapat perlindungan dari UNHCR yang terutama melakukan proses penentuan apakah seorang pencari suaka memenuhi kriteria sebagai pengungsi (sesuai konvensi PBB tahun 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi) dan mendapat pendampingan untuk menentukan solusi atas kasus mereka, antara lain penempatan di negara-negara ketiga atau dalam kondisi tertentu berupa pemulangan secara sukarela ke negara asal.

Penerimaan kita terhadap pengungsi lintas batas

Menurut data UNHCR, pada tahun 2016 di seluruh dunia setidaknya terdapat 60 juta orang yang mengungsi dari dari negara asal yang sedang dilanda konflik dan berupaya mencari perlindungan di negara-negara lain terutama di kawasan Eropa, Amerika Serikat dan Australia. Semakin tingginya angka pengungsi lintas batas menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara dan komunitas internasional.

Masalah paling krusial adalah tidak semua negara tujuan pencari suaka mau membuka pintu lebar-lebar karena berbagai alasan, terutama menyangkut kebijakan internal atau masalah keamanan dalam negeri masing-masing. Sementara negara-negara yang bersedia menampung para pengungsi hanya memberi jumlah kuota yang sangat terbatas.

Indonesia sendiri meski berstatus sebagai negara transit juga menghadapi tantangan yang sama dengan negara-negara ketiga tujuan para pencari suaka. Puluhan ribu pencari suaka yang berada di Indonesia harus menunggu proses dari UNHCR untuk mendapat status sebagai pengungsi. Sementara mereka yang mendapat status pengungsi harus menunggu lebih lama lagi untuk ditempatkan di negara ketiga. Trauma kekerasan yang dialami di negara asal ditambah dengan ketidakpastian waktu tunggu terkait status sebagai pengungsi menimbulkan rasa frustasi.

Di sisi lain, Indonesia tidak termasuk negara yang sudah meratifikasi konvensi PBB tentang pengungsi sehingga kebijakan penanganan para pencari suaka belum dilakukan secara komprehensif. Dalam beberapa hal, pencari suaka dianggap sebagai pendatang ilegal. Akibatnya, banyak pencari suaka yang harus tinggal di rumah detensi, terbatasnya akses atas hak dasar, serta tidak adanya regulasi yang memungkinkan mereka untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Selama ini para pencari suaka mendapat bantuan dari Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan beberapa organisasi kemanusiaan lainnya.

Tantangan lainnya adalah relasi pencari suaka dengan warga lokal. Kebanyakan dari mereka menghadapi stigma negatif dan prasangka berlebihan terhadap orang asing, juga kecemburuan warga lokal terhadap bantuan yang diberikan organisasi kemanusiaan kepada para pencari suaka tersebut. Di beberapa tempat penampungan pencari suaka terjadi gesekan sosial dengan warga lokal akibat dari perbedaan kebiasaan, budaya, maupun kepercayaan dalam beragama yang mereka bawa dari negara asal. Misalnya apa yang dialami pencari suaka dari Afghanistan (kebanyakan suku Hazara yang beraliran Syiah) yang diusir oleh sebuah ormas dari sebuah tempat akomodasi di Yogya pada bulan Oktober 2015 lalu.

Berkaca dari tragedi Rohingya belakangan ini, respon yang baik dari berbagai pihak sudah seharusnya diimbangi dengan dengan pemahaman mendalam terhadap isu pencari suaka dan pengungsi lintas batas sehingga setiap intervensi yang dilakukan murni dilandasi alasan kemanusiaan, bukan semata reaksi emosional atau terkesan sebagai politisasi. Itu artinya semua pihak memiliki kesadaran yang sama untuk menerima secara terbuka siapapun yang mengalami persekusi dan menyelamatkan diri dari negara asal baik itu warga Rohingya, suku minoritas Hazara dari Afghanistan, atau siapa saja yang mencari perlindungan dan kebetulan berada di Indonesia. Juga kesadaran yang sama untuk menentang setiap bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap sesama anak negeri sendiri.

Para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, organisasi kemanusiaan, maupun komunitas sosial agama harus bersama-sama memberi sosialisasi kepada publik tentang kehadiran para pencari suaka sebagai orang yang harus dibantu dan diterima dengan tangan terbuka. Mereka datang bukan untuk bekerja atau mencari penghidupan, melainkan menyelamatkan diri dari tindak kekerasan dan persekusi di negaranya. Sebagai manusia, mereka juga memiliki hak untuk hidup bermartabat, termasuk pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan menjalankan keyakinan.

Sebuah kerja yang tidak mudah mengingat negeri ini sendiri juga tengah kedodoran menghadapi isu diskriminasi yang dialami beberapa kelompok, seperti yang menimpa jamaah Ahmadiyah misalnya. Apalagi prasangka berlebihan terhadap segala yang berbau asing (dan aseng) juga tengah menyeruak di negeri ini.