Nggak bisa tidur dikit malem-malem, anxiety. Sekali kena ceng-cengan di tongkrongan, verbally abussive. Dengerin Nadin Amizah atau Kunto Aji seharian, depresi. Deg-degan sebelum presentasi, panic attack. Pernah denger? atau malah bagian dari pelaku?

Padahal, barangkali kita nggak bisa tidur ya karena pagi tadi baru bangun jam dua belas lewat. Kita sedih sementara waktu, ya mungkin memang lagi ada penyebabnya, habis diputusin pacar misalnya. Jangan langsung melabeli diri “depresi” biar keliatan keren dan dapat atensi.

Kalau deg-degan melulu tiap mau presentasi, ya mungkin mentalnya aja yang belum kebentuk, gaperlu berlindung di balik pakaian anxiety atau panic attack. Kalau mau tongkrongan yang gaada ceng-cengan sama sekali, ya cari aja tongkrongan yang ga asyik. Nggak semua perasaan yang kita punya harus ada istilah kerennya. Salah menempatkan istilah justru terlihat konyol.

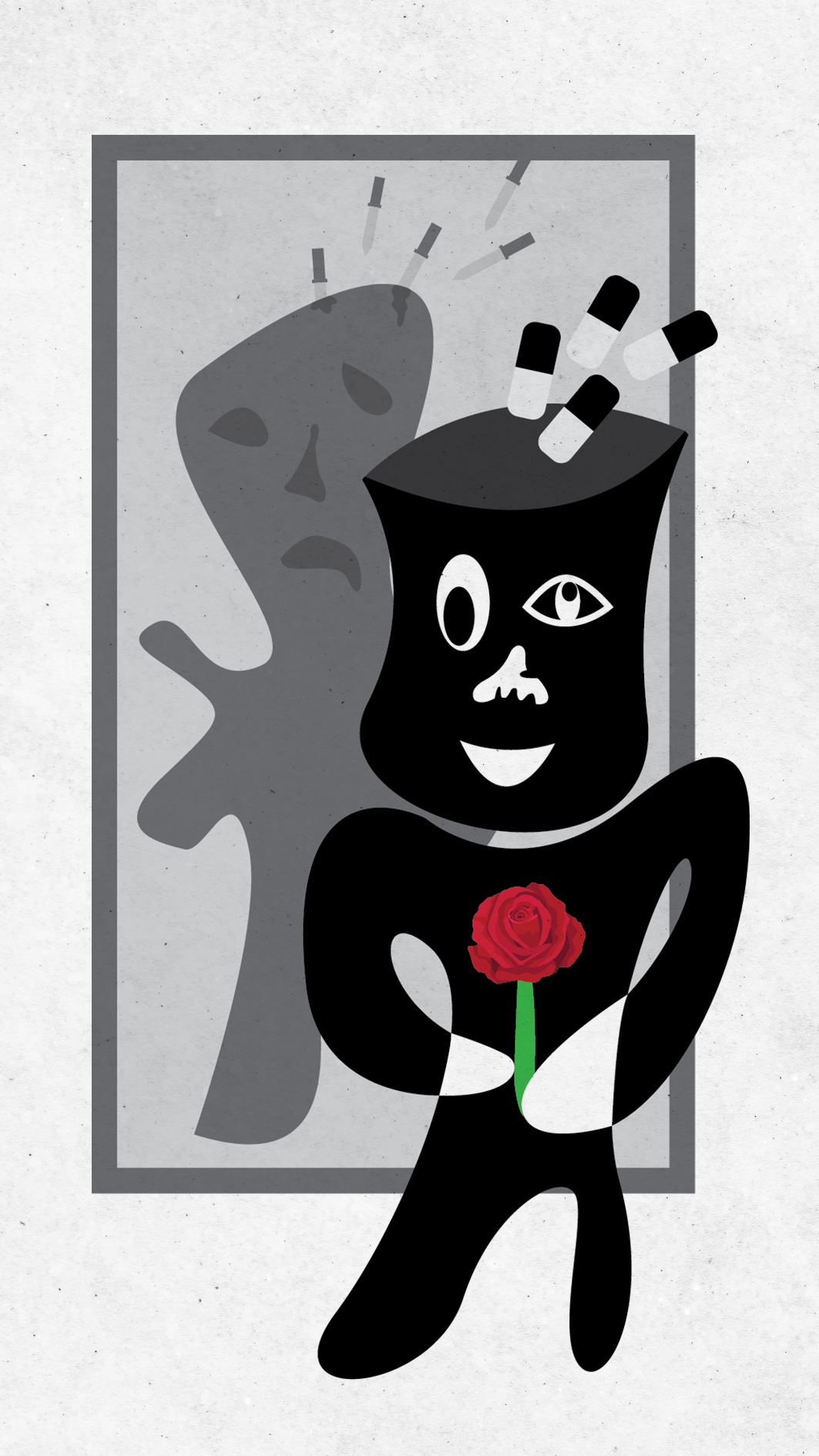

Normalisasi mental illness memang penting, biar ngga lagi ada stigma negatif bagi penderita. Tapi kalau yang terjadi seperti yang disebutin di atas, jatuhnya bukan lagi normalisasi, tapi romantisisasi. Atau kalau masih kekeuh pake kata normalisasi, ya yang lebih tepat adalah normalisasi mental lembek. Bukan mental illness, tapi lebay illness hehe beda bukan?

Di era digital di mana informasi dapat tersebar luas saat ini, memang kesadaran akan kesehatan mental sudah mulai meningkat. Namun sayangnya, nggak sedikit juga yang akhirnya menormalisasi hingga kelewat batas, misalnya, banyak yang melakukan self-diagnosis yang berujung dengan bertebarannya frasa “self-healing” di sosial media.

Kita ambil contoh konkret, beberapa waktu lalu, sempat viral di twitter tentang seorang mahasiswa semester satu yang menganggap kuliah seburuk itu untuk kesehatan mentalnya, hingga ia sampai pada kesimpulan bahwa butuh self-healing dengan cuti selama 6 bulan. Kemudian, ketika idenya nggak di-acc sama orang tuanya, Ia justru memberi cap bahwa orang tuanya nggak aware sama kesehetan mental sebagaimana dirinya. Sekarang coba pikir sejenak deh, apa iya butuh cuti sampai 6 bulan untuk self-healing? Apakah sudah dipastikan yang dia alami adalah mental illness atau sekadar mental lembek? Jangan-jangan dia yang lebih nggak aware sama mental illness ketimbang orang tuanya

Contoh lucu lainnya, di sebuah konten tiktok tentang panic attack, ada yang berkomentar: ”Pengen punya panic attack deh”,“Gimana sih caranya kena panic attack?”, dan semacamnya. Aneh bin ajaib nggak tuh? Masa ada sih orang pengen punya panic attack? Kalau pengen kena panik, ya coba aja berangkat sidang skripsi tapi pake kaus kutang sama celana bola, atau coba aja teriak “merdeka” di depan TNI yang bertugas mengawasi OPM di Papua, atau naik mobil ugal-ugalan tanpa SIM sampai nabrak pengendara yang lain, pasti panik deh, kecuali kamu anak Ahmad Dhani, eh, ehem.

Bisa kita katakan bahwa contoh-contoh di atas adalah produk dari romantisisasi mental illness, terutama di sosial media. Di mana self-diagnosis menjadi lumrah, self-healing dijadikan maha solusi dari semua masalah, dan banyak melabeli diri dengan istilah-istilah. Padahal, mental illness bukanlah suatu yang main-main, tidak bisa diremehkan. Banyak yang benar-benar struggling berjuang melawan penyakit mentalnya. Romantisiasi penyakit mental bisa membentuk false idea tentang penyakit mental itu sendiri, yang mana akhirnya dapat membuat mereka yang benar-benar menderita penyakit mental tidak mendapatkan support yang semestinya mereka butuhkan, atau akan susah untuk terbuka karena berpikir orang-orang tidak akan bisa memahaminya dengan benar.

Lebih ngeri lagi, iklim glamorisasi mental illness ini, di mana banyak istilah dipakai secara masif dalam society secara sembrono, bisa menyakitkan bagi mereka yang menderita. Jahat bukan menjatuhkan level isu-isu vital ini hanya sekadar untuk mendapat simpati dan atensi? Itulah mengapa, romantisisasi hampir sama bahayanya dengan mengabaikan, karena dapat membentuk pemahaman yang salah. Bisa dibilang, romantisisasi merupakan langkah mundur dalam peningkatan awareness kesehatan mental.

***

Memperdalam literasi nampaknya bisa menjadi kunci untuk menempatkan kesadaran kesehatan mental pada porsi yang tepat. Nggak sedikit kok sekarang media-media yang menjelaskan tentang kesehatan mental dengan bahasa yang mudah dipahami, mulai dari buku, konten instagram, hingga berbagai kanal youtube. Satu persen misalnya. Literasi perlu diperkaya untuk dapat membedakan stres biasa dengan depresi, apa sih sebenarnya anxiety, bipolar, skizofrenia, dsb. Dengan memperkaya literasi kita bisa aware dalam “jalur yang benar” akan kesehatan mental kita dan juga orang di sekeliling kita.

Apabila kita mengalami berbagai gejala yang nampaknya merujuk ke salah satu penyakit mental, kita bisa segera bergegas mencari pertolongan profesional, perlu di-bold ya, profesional. Depresi klinis misalnya, Ia bukan hanya sekadar sedih biasa, bahkan dipengaruhi oleh struktur bio-psiko-sosial kita, sehingga butuh perawatan intensif hingga butuh mengonsumsi obat tertentu untuk perawatan, tidak bisa ditangani secara ngawur, atau tidak bisa diobati dengan sekadar jalan-jalan berlabel “self-healing”. Depresi adalah persoalan yang kompleks dengan durasi waktu yang panjang, dan sialnya depresi itu kambuhan, bisa relapse.

Suicidal Ideation pun bukan sekadar “aku males hidup”, lebih dari itu, ide itu benar-benar nyata dan menghantui. Benarlah sabda Albert Camus bahwa “Bagi sebagian orang lebih menakutkan untuk hidup ketimbang untuk mati”. Selain itu, banyak juga di luar sana yang bahkan kondisinya tidak lagi sanggup diterjemahkan dalam kata-kata, saking parahnya, saking anehnya menurut akal biasa, atau saking paradoksnya. They are out of language.

Jadi, masih sampai hati kah kita untuk meromantisisasi penyakit mental? yang bahkan sangat jauh dari esensi sikap romantis, dari kita kepada penderita yang sebenarnya, bahkan kepada diri kita sendiri.