Mari berandai-andai. Seseorang bernama Agus adalah kader PKS. Tanpa tedeng aling-aling, jauh-jauh hari Agus mendeklarasikan bahwa di Pilpres 2019 nanti dirinya akan seratus persen memilih Prabowo-Sandi. Tentu saja, meski kader PKS, Agus akan melakukan proses pencoblosan di TPS tempatnya terdaftar sebagai pemilih. Sebuah TPS kecil yang terletak di pinggiran Kabupaten Bantul.

Singkat cerita, hari pemilihan pun tiba. Agus masuk ke bilik suara dengan tenang, melakukan proses pencoblosan. Ia butuh waktu tidak lebih dari lima menit untuk kemudian keluar dari TPS dengan jari kelingking tergenang tinta ungu.

Sekarang, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah ada jaminan bahwa selama berada di dalam bilik, Agus menyumbangkan suaranya untuk Prabowo-Sandi?

Seseorang bisa berucap seribu satu dalih yang menguatkan bahwa Agus memang benar mencoblos Prabowo-Sandi. Tapi jika yang kita singgung adalah fakta, tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan andai setelah keluar dari bilik Agus diwawancarai stasiun televisi nasional yang pembawa acaranya Najwa Shihab, dan memberi pengakuan dirinya telah memilih Prabowo, semua belum tentu benar. Apa yang dilakukan Agus di dalam bilik suara adalah apa-apa yang hanya diketahui dirinya dan—jika kamu percaya—Tuhan.

Tentu saja pengandaian di atas tidak saya maksudkan untuk menyudutkan kubu om Prabs. Hal serupa bisa berlaku untuk kubu Jokowi-Ma’ruf, dengan pengandaian Agus adalah kader PDI-P atau aktivis NU garis keras, misal.

Seorang teman yang di bio akun Twitternya mendapuk diri sebagai pengamat politik pernah berkata kepada saya, “Di era politik seperti sekarang ini, sudah sulit dibedakan mana kawan dan mana yang lawan. Baiknya politikus tidak percaya dengan janji politikus lain, sesuci apapun itu.”

Pendapat teman saya itu barangkali menjadi penutup sempurna untuk menyimpulkan pesan moral dari penggalan skenario perihal Agus yang saya singgung tadi. Namun sebagai manusia yang dikodratkan skeptis, saya ingin meragukan kesempurnaan kesimpulan tersebut. Benarkah kondisi demikian hanya terjadi di ‘era politik sekarang’, sebagaimana yang diungkapkan seorang teman saya?

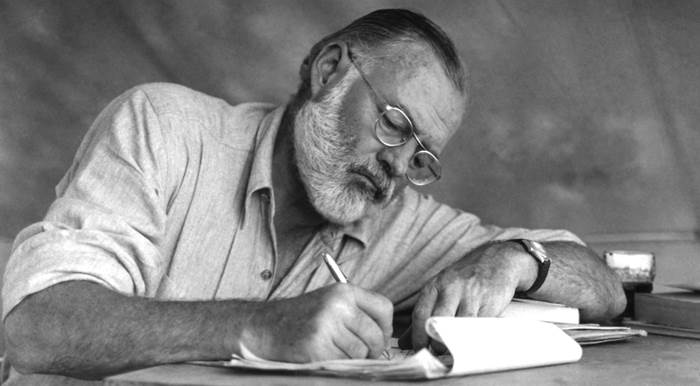

Semasa menggeluti karier sebagai wartawan, dalam reportasenya berjudul “Kebebasan Politik Ada di Kafe-Kafe,” Ernest Hemingway yang saat itu baru jadi pendatang baru di Paris sempat menyinggung sosok Georges Clemenceau, salah satu pahlawan perang Perancis di Perang Dunia.

Tak ada yang bisa diragukan dari sosok Clemenceau di periode awal 1900an. Julukan macan (The Tiger) melekat padanya. Pernyataan-pernyataannya hampir tak pernah absen nangkring di halaman depan surat kabar. Kalimatnya sering jadi rujukan. Politikus-politikus muda tak segan menyebutnya sebagai sosok pahlawan inspirasional, bak seorang nabi, layak dijadikan teladan.

Fakta itu yang membuat spekulasi karier gemilang Clemenceau sebagai politikus—bahkan setelah perang berakhir—di atas kertas tak perlu diragukan. Dan terbukti, ia mampu menjabat sebagai Perdana Menteri Perancis selama dua periode.

Hemingway tiba di Paris tahun 1921, hanya setahun setelah Clemenceau melepas jabatan Perdana Menteri di periode terakhir. Namun dalam esai yang ditulisnya saat itu, Hemingway tidak segan menyebut karier Clemenceau bakal surut secepat kilat.

“Tidak ada yang lebih mati daripada seekor macan mati dan Georges Clemenceau sebagai macan. Karena itu, Georges Clemenceau sangat mati,” begitu kalimat pertama yang ditulis Hemingway dalam reportasenya, seolah ingin menusuk Clemenceau langsung ke ulu hati. Di akhir tulisannya yang sempat diterjemahkan sebuah penerbit ke bahasa Indonesia itu, Hemingway bahkan menyebut Clemenceau harus menunggu dirinya sendiri mati untuk dianggap sebagai orang besar lagi di masa depan.

Hemingway jelas tidak sekadar berkelakar, menggertak, atau menyampaikan prediksi mentah. Semua argumen itu dinyatakan setelah pengalamannya berkunjung dan mendengarkan obrolan warga di meja kafe-kafe kecil di Paris.

Dari penelusurannya masuk ke kafe demi kafe, Hemingway mendapati jika pada 1920an orang-orang kecil tak pernah sekali pun membicarakan apa-apa saja yang positif dari sosok Clemenceau. Alih-alih memuji sang pahlawan, para pengunjung kafe yang sebagian besar memang orang asli Paris hanya tersenyum ketika di sela-sela obrolan mereka nama Clemenceau sempat tersebut secara tak sengaja.

Hal ini jelas kontras karena sebelumnya para politikus sedang membicarakan setiap jengkal sisi positif yang dimiliki sang pahlawan. Dan dari situ pula, Hemingway menyimpulkan jika sebenarnya omongan-omongan para politikus itu hanya bualan belaka.

Lalu mengapa Hemingway lebih mempercayai apa yang ditemuinya di kafe-kafe kecil ketimbang pernyataan-pernyataan positif para politikus terkait Clemenceau yang membikin surat kabar di Perancis jadi tambah padat?

Jawabannya adalah tempat.

Di kolom-kolom surat kabar dan berbagai saluran aspirasi, para politikus memang benar sedang memuji Clemenceau. Namun apakah pujian mereka adalah hal yang dibarengi dengan sebuah sikap mendukung karier sang pahlawan?

Di media atau surat kabar manapun, banyak pertimbangan yang perlu diselipkan seorang politikus agar tak jadi ‘senjata makan tuan’. Terkadang banyak hal yang terlalu riskan untuk dipertaruhkan. Oleh sebab itu, main aman dengan memuji seseorang yang jelas punya masa lalu bagus adalah cara terbaik meminimalisir musuh.

Sebaliknya, di kafe-kafe Paris, semuanya lain. Di kafe-kafe kecil, orang Perancis tidak merasa bakal meraih atau kehilangan sesuatu apapun akibat hal-hal yang mereka omongkan, sehingga mereka bisa bicara secara konsekuen, mengatakan hal-hal yang mereka yakini.

Mereka, orang-orang di kafe itu, tidak akan peduli kemarin seseorang berbuat apa dan berjasa apa. Jika hari ini atau besok seseorang dianggap tak lagi bisa berbuat apa-apa, maka yang ada hanyalah kejujuran betapa buruknya orang tersebut.

Maka, seperti prediksi, apa yang dikatakan Hemingway benar terbukti. Clemenceau sempat kehilangan popularitas pada 1920an. Ia bahkan dipaksa membuat surat kabar sendiri agar argumennya tentang peristiwa kekinian tetap memungkinkan didengar publik. Hingga kematiannya pada 1929, reputasi Clemenceau terus anjlok. Dan benar pula kata Hemingway bahwa Clemenceau baru mendapat kembali reputasi baik setelah kematiannya.

Dari sini, pesan Hemingway yang menggarisbawahi betapa pentingnya citra diri di tempat-tempat umum—seperti kafe-kafe—alih-alih di mata politikus lain harusnya dijadikan pijakan bagi dua calon presiden kita, Prabowo maupun Jokowi jika ingin sukses menjaga citra baik agar terpilih sebagai Presiden 2019 nanti.

Tak usah terlalu merisaukan apa pendapat politikus lain, entah lawan maupun kawan. Toh pada akhirnya pendapat-pendapat itu tidak representatif. Tak cukup untuk menggambarkan peta kekuatan yang ada.

Karena seperti Paris yang punya kafe-kafe, Yogyakarta warung-warung burjo tempat para mahasiswa kongkow. Solo punya angkringan tempat orang-orang melepas letih dari kerja dan membincangkan segala hal. Warung-warung Padang tempat para rakyat ngerumpi soal politik, juga tersebar di seantero negeri.

Lebih baik mendengar ocehan-ocehan rakyat yang kumpul di tempat-tempat seperti itu, daripada mendengar ujaran politikus lain yang ngomong demi dapat perhatian. Cukup Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang caper~