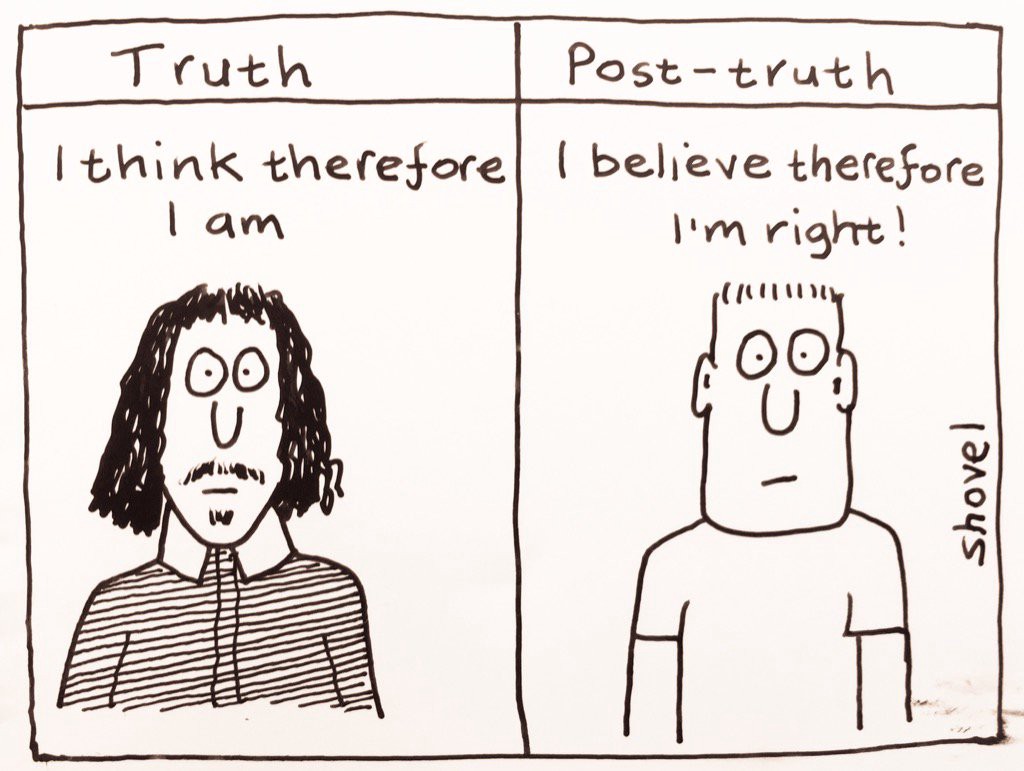

Definisi post-truth atau pasca-kebenaran yang selama ini dijadikan rujukan oleh mayoritas penulis adalah definisi dari kamus Oxford. Karena pada tahun 2016, post-truth menjadi word of the year menurut kamus Oxford. Dalam kamus tersebut didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mendasarkan kebenaran pada emosi dan kepercayaan pribadi, daripada fakta objektif.

Baru-baru ini, Program Studi Sosiologi Agama di UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan Seminar Nasional yang berkaitan dengan post-truth atau pasca-kebenaran. Seminar tersebut mengambil tema yang hari ini masih menjadi perbincangan hangat di publik, yakni “Keberagamaan di Zaman Pasca-Kebenaran Menurut Perspektif Sosiologi Agama”.

Pada kesempatan tersebut dihadiri oleh Dr. Ruhaini Dzuhayatin, MA (Staf Khusus Presiden Bidang Agama Tingkat Internasional) dan Dr. Arwin Sumari (Wasek Tim SIMANPusat, Kemenpolhukam). Selain itu hadir juga Prof. Dr. Phil. Al-Makin (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) dan Prof. Dadang Kahmad, M.Si (Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati, Bandung).

Pada kesempatan tersebut dipaparkan oleh masing-masing narasumber tentang post-truth atau pasca-kebenaran. Mulai dari definisi, penyebab munculnya post-truth, era post-truth hari ini, dampak yang dirasakan, sampai solusi yang ditawarkan. Prof. Dr. Phil. Al Makin mengatakan bahwa salah satu solusi yang ditawarkan untuk meredam dampak negatif di era pasca-kebenaran adalah dengan membuka jendela dunia melalui daya baca. Ungkapan senada juga menjadi solusi yang ditawarkan oleh Prof. Dadang Kahmad.

Namun pada kesempatan tersebut belum juga dipaparkan kebenaran yang bagaimana dan seperti apa yang menjadi problematika di pasca-kebenaran. Apakah semua kebenaran benar-benar disangsikan di pasca-kebenaran?, atau hanya kebenaran tertentu yang menjadi perdebatan? Berdasarkan pengamatan di dunia sosial dan dunia maya, saya mencoba sedikit untuk menuliskan sedikit jawaban yang bisa mengobati kegelisahan.

Teori Kebenaran

Sebagai pembuka, saya memulai dengan teori kebenaran. Setidaknya ada tiga macam teori tentang kebenaran, yakni koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Diluar ketiga teori tersebut, sebenarnya masih banyak teori yang berbicara tentang kebenaran. Misalnya dalam ilmu pengetahuan islam, kebenaran bisa diperoleh melalui bayani, burhani, dan irfani.

Kebenaran koherensi artinya yakni kebenaran yang mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan yang lain. Jadi, pernyataan di awal dan konklusi yang ditarik di akhir memiliki kesepahaman. Contoh sederhana, saat presiden diwawancari oleh media mengenai program perbaikan infrastruktur.

Kemudian masuk ke media a, informasi diolah dan disampaikan kepada publik dengan inti yang sesuai dengan hasil wawancara program perbaikan infrastruktur. Lantas realisasi di lapangan juga menunjukkan perbaikan infrastruktur, seperti pembenahan jalan yang rusak, membangun jembatan, dan lain sebagainya. Maka ini bisa disebut dengan benar.

Kemudian yang kedua, kebenaran pragmatis, maksudnya sesuatu itu benar jika mengandung nilai fungsional atau nilai guna. Contoh sederhana, program pembangunan infrastruktur memiliki nilai guna seperti mempermudah pengguna jalan, mempersingkat waktu tempuh, dan lain sebagainya. Jika pembangunan memang mengarah pada kemanfaatannya, maka bisa disebut benar menurut teori yang kedua ini.

Dan yang terakhir adalah kebenaran korespondensi, kebenaran yang dicapai jika pernyataan selalu dibarengi dengan fakta yang sesuai. Misal sederhana, ketika media memberitakan bahwa presiden mengatakan perbaikan infrastruktur, maka yang jadi pertanyaan, apakah presiden berbicara demikian atau tidak. Jika iya, maka benar karena sesuai dengan fakta. Dan kebenaran yang diperdebatkan di pasca-kebenaran adalah kebenaran yang terakhir ini, yakni kebenaran korespondensi.

Kenapa Demikian?

Karena setidaknya ada dua syarat yang telah terpenuhi, yakni iklim ilmiah positivistik dan peran media sosial. Iklim ilmiah positivistik merupakan posisi ilmu pengetahuan yang disandarkan pada keberadaan fakta objektif. Jika tidak bisa dibuktikan fakta objektifnya, maka diragukan kebenarannya dan tidak bisa masuk ke deretan ilmu pengetahuan. Misalnya saya bermimpi bertemu dengan Syekh Ibn ‘Arabi.

Lantas saya ceritakan ke seorang teman. Ketika dia menghendaki bukti, saya tidak mampu membuktikan, karena kejadian itu hanya di alam mimpi. Kejadian yang demikian tidak bisa masuk ilmu pengetahuan berdasarkan corak positivistik.

Kebenaran korespondensi didukung oleh corak ilmu pengetahuan yang positivistik ini. Sebab setiap kebenaran harus ada faktanya dan bisa diakses panca indera, jika tidak ada faktanya dan tidak bisa diakses, maka tidak benar. Meskipun kejadiannya memang benar terjadi apa adanya seperti contoh mimpi yang saya sebutkan di atas.

Syarat kedua peran media sosial. Di media sosial, berbagai informasi telah ada dan bisa diakses kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Informasi yang disediakan ada yang benar ada juga yang tidak benar. Kenapa ada informasi tidak benar?, karena informasi tidak didasarkan pada data yang diambil dari fakta di lapangan. Informasi hanya didasarkan pada perasaan dan keyakinannya pribadi. Misalnya, ada informasi di media sosial perihal keuangan yang turun akibat adanya program perbaikan infrastruktur. Di dalam informasi tersebut tidak disebutkan data-datanya secara lengkap, sebagai pendukung maksud dari judul yang diangkatnya.

Diperparah lagi dengan adanya konsumen yang menerima informasi apa adanya, tanpa ada koreksi. Informasi hoax tersebut, dijadikan sebagai dasar kebenaran, sekaligus dijadikan dasar untuk bertarung argumen dengan yang lain. Jadi informasi hoax tersebut beralih menjadi fakta yang dijadikan dasar untuk menyerang lawan-lawannya. Maka semakin keblinger dan jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, kebenaran di pasca-kebenaran ini menghendaki adanya fakta. Jika tidak ada faktanya maka tidak bisa dikatakan benar. Meskipun orang yang membuat informasi adalah pejabat sekalipun, jika tidak berdasarkan fakta, maka kebenarannya disangsikan. Jadi berdasarkan uraian tersebut, kebenaran yang hari ini diperdebatkan berada pada level kebenaran korespondensi, kebenaran yang harus ada faktanya.

Memang kebenaran yang demikian bisa menyelematkan kita sebagai konsumen dari informasi-informasi salah dan hoax. Namun disisi lain, jika kita terlalu mengedepankan fakta sebagai syarat utama penentu kebenaran, maka akan mereduksi kebenaran. Karena diluar kebenaran yang mensyaratkan fakta, masih ada kebenaran-kebenaran lainnya. Bukankah demikian?