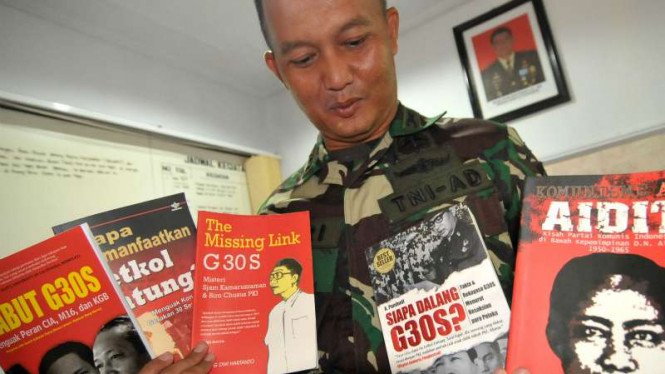

Di penghujung tahun 2018, lebih tepatnya pada tanggal 27 Desember kemarin. Datang berita yang mengejutkan sekaligus mengiris kewarasan kita semua. Di mana dalam isinya, berita tersebut mengabarkan telah terjadi penyitaan buku-buku yang dianggap berpaham komunis di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur oleh aparat penegak hukum dan tentara setempat yang ada di sana.

Rasa-rasanya, jika mendengar kembali berita semacam itu. Kita seperti diajak hidup kembali pada dekade tahun ‘70an sampai ‘90an. Masa-masa di mana Soeharto dengan Angkatan Daratnya sedang berada pada masa puncak kejayaannya. Masa di mana memang sedang berlangsung pemberangusan habis-habisan terhadap buku-buku berpaham kiri, marxis, sosialis dan komunis.

Tapi tentu itu tidak berlaku untuk masa sekarang. Kita sekarang hidup di zaman reformasi. Zaman di mana kebebasan berbicara, berpendapat, berekpresi dan akses untuk mendapatkan segala macam informasi yang benar, selama itu masih dalam koridor yang dapat dipertanggung jawabkan, akan dijunjung tinggi dan dilindungi kebebasannya oleh undang-undang. Seperti yang dengan jelas termaktub dalam kitab undang-undang kita, No. 9 tahun 1998, serta kebebasan mengakses buku-buku apa saja melalui putusan pencabutan UU No. 4/PNPS/1963, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 13 Oktober 2010 lalu.

Jika kita menengok kembali sejarah kita ke belakang, mengenai delik-soal penyitaan buku-buku bertema komunis dan kekiri-kirian ini oleh tentara atau aparat kita. Memang persoalan ini sudah bukan menjadi hal baru lagi. Bahkan dalam beberapa kasus akan perjalanan sejarahnya, tentara atau aparat kita, memang dikenal sebagai jagonya dalam hal menyita, merampas, dan membakar buku-buku.

Sebut saja misalnya sebagai contoh, apa yang menimpa Pramoedya Ananta Toer yang lalu dituliskannya dalam buku memoirnya Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Pram mengenang, bagaimana kala itu semua buku-buku, kliping, dan naskah-naskah hasil perasan kerja otaknya yang ada di dalam perpustakaan kecilnya itu, diangkuti satu persatu keluar dari kamar kerjanya dibawa menuju ke halaman. Lalu dilemparkan begitu saja dalam kobaran api; semua terbakar habis jadi abu.

Jangankan apa yang menimpa Pram yang memang konteks zamannya sedang terjadi pembersihan dan pemberangusan besar-besaran terhadap segala unsur komunis, PKI dan hal apapun yang melingkupinya. Pada medio awal tahun 2001 saja, tiga tahun setelah reformasi baru bergulir dan dwifungsi ABRI baru dihapuskan pun, mengutip dari laporan yang tertera di Liputan6.com, telah terjadi sweeping, penyitaan, yang lalu diakhiri dengan pembakaran besar-besaran buku-buku kiri di Jakarta oleh massa gabungan antara aparat (yang tentu saja dikomandoi oleh Angkatan Darat) dengan ormas-ormas pancasilais yang terhimpun dari kalangan masyarakat kita sendiri.

Sekali lagi, rasa-rasanya, jika kita menilik peristiwa-peristiwa yang telah lewat tersebut, lalu mengaitkan dengan konteks peristiwa yang baru terjadi di Pare, Kediri kemarin. Kita seperti masih sedang hidup di zaman Orde Baru saja. Zaman di mana militer bisa mencampuri segala urusan atau hal yang dilakukan oleh sipil seenak jidatnya.

Dengan adanya peristiwa tersebut, mereka sekaligus sedang mengamini istilah yang dikeluarkan oleh penulis partikelir, Zen RS yang mengatakan mereka ini sebagai, “orang-orang yang lupa untuk memperbarui kalender di rumahnya”. Kalender mereka, kata Zen, berhenti saklek pada tanggal 21 Mei 1998. Stop dan stagnan di situ saja; tak banyak dan tak mau berubah. Sehingga hasil akhirnya membelenggu fikiran mereka sendiri dalam bayang-bayang utopis tentang masih berlakunya sistem otoritarian khas Orde Baru di benaknya.

Hasilnya apa? Kebebasan dalam olah berfikir altenatif lain menjadi dibatasi, dilarang, bahkan dibrendel habis-habisan. Membaca dan mempelajari buku-buku dari paham lain, seperti halnya sosialisme, marxisme, dan komunisme misalnya, yang berada di luar paham resmi yang didikte dan digariskan oleh negara, adalah sebuah pelanggaran, bahkan dalam beberapa hal juga, dianggap sebagai sebuah kejahatan dan tindakan kriminal yang bisa berujung hantaman popor senjata, juga penjara.

Hasil lain yang juga tak boleh dilupakan adalah, biasanya, orientasi berfikir orang-orang seperti mereka akan menjadi sebegitu sempit, sehingga dalam banyak hal, maunya cuma menang sendiri. Menganggap paham yang diyakininya sebagai paham anugrah pemberian Tuhan yang membawa nilai kebenaran mutlak dan otentik—tak bisa diganggu gugat oleh konteks kebenaran lain. Dan lagi, segala hal yang berada di luar dan tak sepaham dengan mereka akan dibabat habis—dianggap sebagai pengganggu sekaligus sebagai sebuah delik penyelewengan.

Oleh karenanya, untuk membedah permasalahan ini, dari awal mula hingga sampai pada delik-perkara yang sudah seriweuh ini. Ada baiknya jika kita melihat hal fundamental yang mesti dicermati baik-baik terlebih dahulu. Yakni, mengenai babakan gagal berkembangnya budaya literasi dan minat keterbacaan yang tumbuh secara terbuka dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa kita.

Kita semua tahu, bagaimana data-data yang heboh ditampilkan kemarin oleh The World’s Most Literate Nations (WMLN) yang menyatakan bahwa, prosentase literasi atau keterbacaan dalam tubuh masyarakat kita cuma peringkat 60 terbaik dari 61 negara yang turut serta. Cuma setingkat lebih baik dari Botswana, salah satu negara di selatan Afrika sana.

Tentu saja ini menjadi delik-persoalan serius, yang perlu dicermati dan mendapat porsi perhatian secara seksama. Karena nantinya, jika kita mau jujur, permasalahan mengenai minat baca dan literasi ini juga akan turut berdampak langsung pada tumbuhnya sikap kritis yang ada di dalam masyarakat dalam melihat atau menyikapi suatu fenomena, berita, hal ataupun peristiwa yang sedang berlangsung di dalamkehidupan masyarakatnya sendiri.

Maka dari itu, dengan tingkat literasi dan keterbacaan “terjungkal ke tanah” seperti ini, wajar saja jika berita hoaks masih banyak tersebar dan dipercayai; isu-isu tentang kebangkitan PKI dan hantu komunis berbiak dan diamini oleh banyak orang di mana-mana. Begitu banyak orang seperti tak bisa menempatkan konteks. Melihat secara jernih kenapa suatu peristiwa itu bisa terjadi.

Sebagai contoh, mengenai isu tentang kebangkitan PKI di atas. Sudah barang tentu jika mereka mau tahu dan membaca barang sedikit buku-buku sejarah tentangnya, hasilnya akan lain: mereka akan bisa melihat secara lebih gamblang dan jernih, bagaimana konteks zaman sekarang sudah banyak berubah; sudah jauh berbeda dengan konteks saat terjadinya kebangkitan paham komunis di masa lalu itu (1948-1965).

Sayang, sungguh sayang saya kira. Jika masyarakat, para aparat, dan tentara kita sampai hari ini, masih terus saja membiakan serta melanggengkan isu-isu lama yang sebenarnya sudah basi itupada. Dan sepertinya, jika melihat pada perkembangan yang sedang terjadi di dalam masyarakat sekarang. Kita musti harus sabar menunggu lebih lama lagi—lahir dan berkembangnya suatu masyarakat yang lebih beradab, tak mudah marah, tak mudah merampas dan memberendel sesuastu, dan tentu saja lebih tanggap dan mencintai dunia literasi.