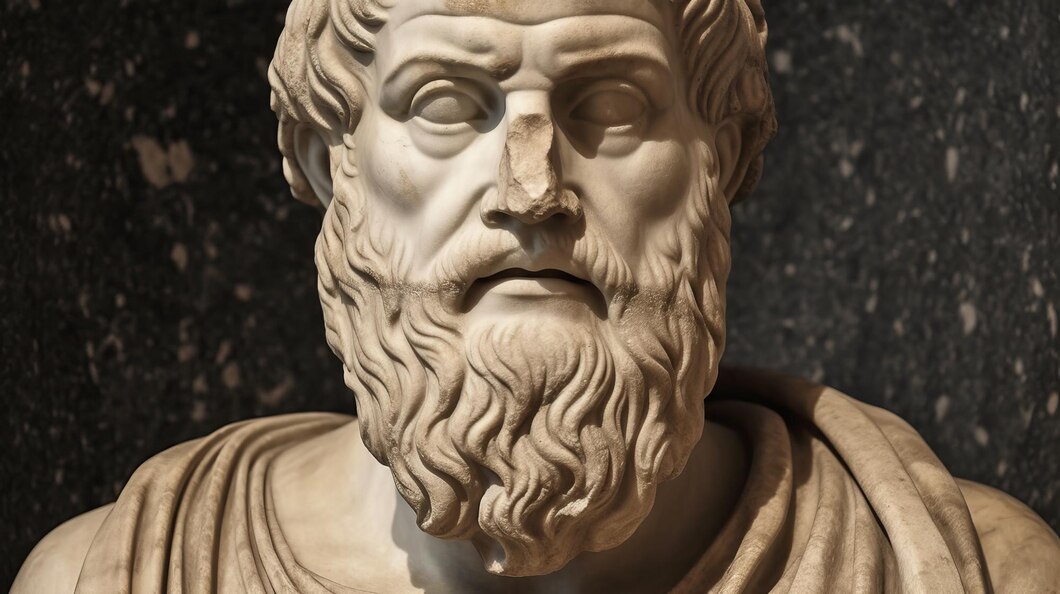

Konsep pemidanaan dalam perspektif Plato didasarkan pada etika, moralitas, dan keadilan. Ia melihat hukuman sebagai instrumen membentuk komunitas yang baik serta menanamkan kebajikan. Hukuman dikaitkan dengan pendidikan dan pembentukan karakter, di mana individu belajar nilai moral melalui pengajaran dan praktik (epimeleia). Bagi Plato, hukuman berfungsi sebagai sarana rehabilitasi untuk memperbaiki moral seseorang (beltion gignesthai) (Mackenzie, Plato On Punishment, 1981, h. 189).

Plato memandang pelanggar moral layak mendapat teguran dan hukuman sebagai pelajaran, baik bagi pelaku maupun orang lain, agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Ia meyakini bahwa “kebaikan” dapat diajarkan dan ditanamkan melalui sistem keadilan pemidanaan (Taylor, Plato The Man and His Work, 1955, h. 244).

Plato meyakini bahwa sistem hukum yang baik menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Baginya, pemidanaan merupakan sarana mencapai keadilan sosial. Meskipun hukuman penting untuk ketertiban, ia menekankan keseimbangan dengan tingkat pelanggaran. Plato menolak hukuman kejam atau berlebihan karena dapat merusak moralitas. Oleh karena itu, hukuman harus adil dan ditetapkan oleh penguasa bijaksana yang memahami keadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dalam Gorgias dan Protagoras, Plato menggabungkan prinsip retributif dan pencegahan (deterrence) dalam teori pemidanaannya. Pandangannya tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi, tetapi juga berakar pada teori moral yang lebih luas. Melalui naskah dialognya tersebut, ia merinci konsep moral dan bagaimana manusia membuat keputusan bijak.

Plato berpendapat bahwa tindakan buruk dan kesalahan berasal dari penilaian yang keliru, dan kebaikan moral dapat dicapai melalui pengetahuan serta keahlian. Salah satu gagasan utama dalam filsafat moral Plato adalah konsep “No One Does Wrong Willingly”, yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dengan sengaja memilih untuk berbuat salah, jahat, atau gagal.

Dalam Protagoras, ia menegaskan:“None of the wise men considers that anybody ever willingly errs or willingly does base and evil deeds; they are well aware that all who do base and evil things do them unwillingly” (Plato, Protagoras, 1992, h. 40). Plato meyakini bahwa orang yang berbuat buruk melakukannya bukan karena kehendak bebas, melainkan karena ketidaktahuan atau kesalahan dalam penilaian.

Plato mengungkapkan bahwa para bijak (wise men) percaya tidak ada seorang pun yang secara sukarela berbuat salah atau jahat. Sebaliknya, mereka melihat tindakan buruk sebagai sesuatu yang dilakukan tanpa rela atau dengan ketidaksetujuan batin (akrasia). Akrasia menggambarkan kondisi ketika seseorang bertindak bertentangan dengan niat atau rasionalitas mereka, sering kali dipengaruhi oleh kebingungan, ketidaktahuan, tekanan sosial, dorongan emosional, atau keterbatasan pilihan.

Menurut Plato, individu bertindak berdasarkan keyakinan bahwa tindakan mereka membawa manfaat. Jika seseorang berbuat salah, itu bukan keputusan yang disengaja, melainkan akibat kurangnya pemahaman tentang kebaikan. Baginya, jika seseorang benar-benar memahami konsekuensi dan memiliki pengetahuan yang tepat tentang apa yang benar, mereka akan selalu memilih kebaikan (pursue the good) (Plato, Protagoras, 1992, h. 40).

Plato menegaskan bahwa pengetahuan adalah satu-satunya faktor yang secara konsisten membimbing individu dalam membuat keputusan yang tepat (Knowledge, and only knowledge, serves as the exclusive factor that consistently guides individuals toward making accurate decisions, doing so without exception) (Mackenzie, Plato On Punishment, 1981, h. 137). Tanpa pemahaman yang mendalam, seseorang dapat bertindak berlawanan dengan keinginannya sendiri. Plato berpendapat bahwa daripada berusaha menyesuaikan dunia dengan keinginan kita—karena tanpa pengetahuan yang tepat, ini dapat berujung pada kesalahan—lebih baik jika keinginan kita mengikuti pemikiran yang bijaksana dan rasional.

Kesalahan moral sering kali terjadi karena manusia terjebak dalam pandangan diri yang berlebihan, menghasilkan penilaian keliru tentang apa yang benar dan baik. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan bukanlah disengaja (Accidental Acts), melainkan hasil dari ketidaktahuan atau keadaan di luar kendali.

Dari sini, terlihat bahwa filsafat moral Plato bercirikan intelektualisme, yakni pandangan bahwa kebaikan moral dan keputusan etis bergantung pada pengetahuan. Konsep ini juga berhubungan erat dengan teori pemidanaannya, yang menyoroti hubungan antara pilihan, niat, dan tanggung jawab hukum seseorang.

Dalam The Laws, Plato menelaah bagaimana manusia membuat pilihan dan mengapa seseorang bisa menjadi jahat tanpa disengaja. Ia mengidentifikasi dua alasan utama:

Pertama, kejahatan bertentangan dengan kepentingan pelaku – Tindakan jahat tidak menguntungkan pelaku dan bukan sesuatu yang benar-benar mereka inginkan (the wicked man is wicked against his will). Mereka mungkin menganggapnya baik, tetapi pada akhirnya tindakan itu merugikan mereka sendiri.

Kedua, penyebab kejahatan berkaitan dengan kegagalan pendidikan dan pengasuhan – Faktor bawaan seperti emosi (misalnya, kemarahan/anger) dan kelemahan intelektual (misalnya, ketidaktahuan/ignorance) dapat mendorong seseorang ke arah kejahatan jika tidak diperbaiki melalui pendidikan yang baik (Plato, The Laws, 1970, h. 281).

Plato berpendapat bahwa penyebab kejahatan dan solusinya berada di luar kendali individu. Karena faktor lingkungan dan pendidikan berperan besar, seseorang bisa menjadi jahat tanpa disengaja. Sifat jahat seseorang dapat muncul akibat kurangnya pemahaman moral atau kesulitan sosial yang mereka hadapi.

Bagi Plato, tujuan hidup manusia adalah mewujudkan keinginan jiwa mereka. Namun, sering kali terjadi perbedaan antara apa yang benar-benar diinginkan berdasarkan akal budi rasional dan apa yang justru merugikan.

Ia berargumen bahwa kesalahan moral selalu merugikan pelakunya sendiri: “All moral wrongs are detrimental to the individual committing them. Consequently, anyone who acts wrongly is acting against their own best interests and, as such, is influenced by a mistake. Morality is closely tied to self-interest, and behaving immorally goes against one’s own well-being.” (Plato, Gorgias, 2004, h. 46).

Meskipun tindakan jahat dapat dijelaskan oleh ketidaktahuan atau pandangan yang salah, pelaku tetap disebut “orang jahat” atau “tidak adil” dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, besarnya hukuman bergantung pada niat di balik tindakan tersebut.

Dalam The Laws, Plato membedakan antara tindakan yang disengaja (voluntary/intentional) dan tidak disengaja (involuntary/unintentional). Misalnya, dalam kasus pembunuhan, hukuman ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya niat (deliberate intent). Pembunuhan yang disengaja dihukum lebih berat karena dianggap lebih serius, sedangkan pembunuhan tanpa niat yang disengaja dihukum lebih ringan (Plato, Laws, 1983, h. 245).

Dengan demikian, ada tidaknya niat kesengajaan harus dipertimbangkan dengan cermat dalam menilai perbuatan jahat. Kerangka konseptual ini menjadi dasar penilaian atas tanggung jawab dan keterlayakan seseorang menerima pemidanaan.