Mengajar Studi Kitab Tafsir Klasik (SKTK) dan Mazahib Tafsir Terapan (MTT) selalu memberikan pengalaman tersendiri. Setiap pertemuan rasanya seperti membuka kembali percakapan panjang para mufassir sepanjang sejarah Islam. Karena itu, saya mencoba membuat kelas ini bukan sekadar ruang ceramah, tetapi ruang eksplorasi bersama antara teks, sejarah, dan pengalaman intelektual.

Langkah pertama dalam kelas biasanya saya serahkan kepada mahasiswa. Mereka melakukan presentasi atas materi yang sudah ditentukan—bisa berupa analisis terhadap salah satu kitab tafsir klasik, atau pembacaan atas mazhab penafsiran tertentu. Presentasi ini penting, karena dari sini terlihat bagaimana mereka mendekati teks, memilah informasi, dan menyusun argumen. Setelah mereka selesai, barulah saya masuk untuk menambahkan penjelasan, memperjelas konsep, atau memberikan konteks metodologis yang mungkin belum tersentuh. Dengan begitu, kelas terasa seperti proses saling membangun pemahaman, bukan satu arah.

Tahap berikutnya adalah membawa mahasiswa melihat latar sejarah para mufassir. Saya sering menekankan bahwa penafsiran tidak pernah lahir secara steril. Ia selalu dipengaruhi kondisi sosial politik, tradisi keilmuan, dan lingkungan geografis yang mengitari seorang mufassir. Karena itu, kami membahas bagaimana situasi tertentu—misalnya pergolakan politik, kemajuan filsafat, atau dominasi mazhab tertentu—membentuk cara mufassir membaca ayat. Ketika mahasiswa menyadari bahwa tafsir adalah dialog antara teks dan realitas, mereka mulai melihat perbedaan tafsir sebagai sesuatu yang logis, bukan sekadar selisih pendapat.

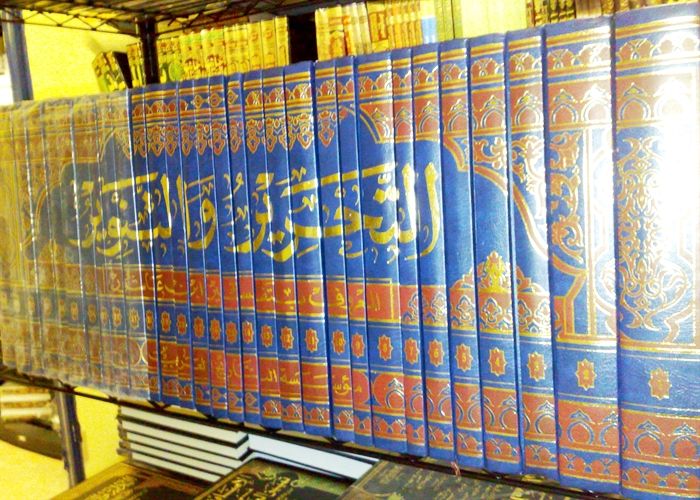

Setelah itu, kami masuk ke tahap yang lebih teknis: latihan membaca langsung kitab tafsir klasik. Bagian ini biasanya menjadi tantangan sekaligus pengalaman yang membuka wawasan. Kami membaca struktur argumen mufassir, menelusuri istilah teknis, dan mencoba memahami alur berpikir mereka. Mahasiswa belajar bahwa tafsir klasik tidak hanya berisi makna ayat, tetapi juga tradisi keilmuan yang kaya—mulai dari perbedaan qira’at, hadis, analisis bahasa, hingga diskusi panjang antar ulama. Latihan ini juga menumbuhkan keberanian mereka untuk berinteraksi langsung dengan teks primer.

Bagian penutup dari alur pembelajaran saya adalah mengajak mahasiswa melihat dampak penafsiran terhadap umat Islam. Pada fase ini kami membicarakan bagaimana sebuah tafsir bisa membentuk praktik keagamaan, mempengaruhi hukum, bahkan berpengaruh pada dinamika sosial politik. Mahasiswa diajak memahami bahwa tafsir bukan hanya wacana akademik; ia punya jejak yang nyata dalam kehidupan umat.

Dengan pendekatan seperti ini, saya berharap kelas SKTK dan MTT menjadi ruang belajar yang hidup. Mahasiswa tidak hanya memahami isi tafsir, tetapi juga memahami bagaimana tafsir bekerja: dari proses intelektual para mufassir, konteks sejarah mereka, hingga bagaimana penafsiran itu beresonansi dalam kehidupan Islam. Bagi saya, inilah cara paling sederhana namun bermakna untuk merawat tradisi ilmu tafsir di ruang kelas—santai, mendalam, dan selalu terbuka untuk ditafsir ulang.