Sejarah tidak selalu hidup di buku pelajaran, arsip negara, atau monumen besar. Dalam banyak kasus, sejarah justru bertahan di ruang-ruang kecil: rumah tua, kebun bunga, dapur, dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu kisah semacam itu hidup di Bandung, di sebuah rumah di kawasan Cipaganti yang kini dikenal sebagai restoran Dahapati. Di sanalah jejak hubungan Indonesia dan Thailand—yang lahir jauh sebelum hubungan diplomatik modern—masih bisa dirasakan hingga hari ini.

Sebagai warga Indonesia, kami memandang kisah Pangeran Paribatra Sukhumbandhu (Parabatri II)—bangsawan Thailand yang diasingkan ke Hindia Belanda pada tahun 1932—bukan sekadar cerita tentang seorang pangeran yang jatuh dari kekuasaan, melainkan kisah kemanusiaan Asia Tenggara. Kisah tentang bagaimana perubahan politik dapat memaksa seseorang meninggalkan tanah airnya, dan bagaimana sebuah masyarakat lokal mampu menerima orang asing sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Bandung, pada masa kolonial, bukan hanya kota wisata atau pusat arsitektur Eropa, tetapi juga ruang pertemuan manusia dari berbagai bangsa dan latar belakang. Di kota inilah Pangeran Paribatra menjalani hidup dalam pengasingan—hidup yang jauh dari istana, namun tetap bermartabat. Ia bukan hanya “tamu politik”, tetapi seorang manusia yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, menanam anggrek, membangun rumah, dan hidup berdampingan dengan masyarakat setempat.

Jejak kemanusiaan itu berlanjut melalui sosok Kraba Nirwongse, pengawal perempuan yang datang ke Bandung pada usia sangat muda dan kemudian memilih menetap, menikah dengan orang Sunda, serta membangun keluarga di Indonesia. Keputusan Kraba bukan keputusan politik, melainkan keputusan hidup. Namun justru dari keputusan personal inilah lahir simbol persahabatan lintas budaya yang paling jujur dan bertahan lama.

Restoran Dahapati, yang berdiri di salah satu rumah peninggalan Pangeran Paribatra, hari ini menjadi saksi bisu bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Ia berubah bentuk, tetapi tidak kehilangan makna. Sayangnya, kisah ini nyaris tak dikenal oleh masyarakat luas, baik di Indonesia maupun di Thailand. Padahal, ia menyimpan potensi besar sebagai narasi sejarah bersama yang mampu mendekatkan dua bangsa melalui pendekatan budaya dan seni.

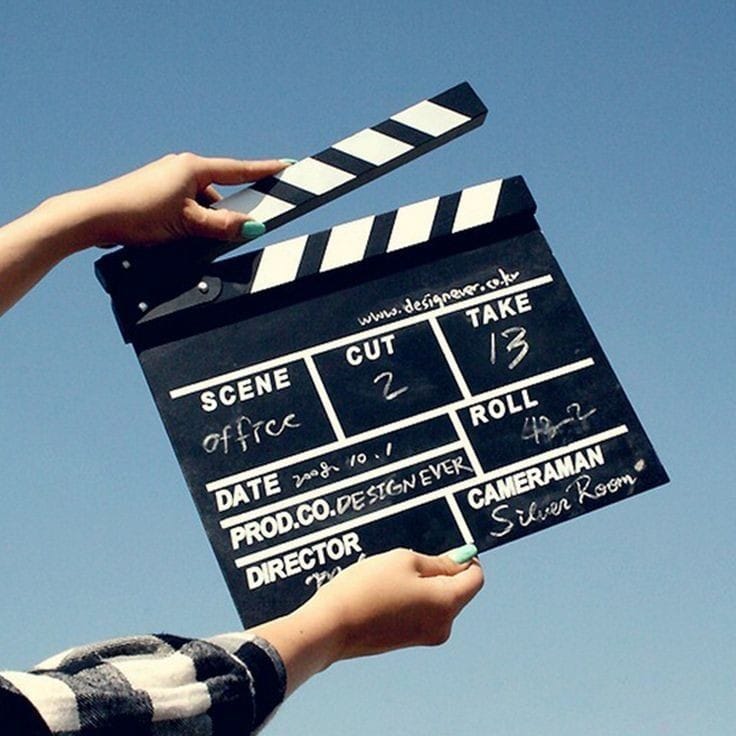

Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kami menyampaikan harapan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia serta Pemerintah Thailand untuk mempertimbangkan produksi film sejarah bersama yang mengangkat kisah Pangeran Paribatra dan warisan yang ditinggalkannya di Bandung.

Film, sebagai medium populer dan lintas generasi, memiliki kekuatan untuk menjembatani sejarah dengan publik. Film tidak hanya mengajarkan fakta, tetapi menumbuhkan empati. Melalui film, masyarakat Indonesia dapat melihat Thailand bukan hanya sebagai negara sahabat di tingkat diplomatik, tetapi sebagai bagian dari sejarah hidup di tanah ini. Sebaliknya, masyarakat Thailand dapat melihat bagaimana tanah Indonesia pernah menjadi rumah yang aman dan bermartabat bagi seorang bangsawan Siam dan pengiringnya.

Lebih dari itu, film semacam ini akan memperkaya narasi Asia Tenggara dari sudut pandang kawasan sendiri—bukan melalui kacamata kolonial atau kekuatan besar dunia, melainkan melalui pengalaman manusia Asia yang saling bersinggungan, saling menerima, dan saling memengaruhi.

Kami percaya bahwa kerja sama perfilman Indonesia–Thailand bukan sekadar proyek kreatif, melainkan tindakan merawat ingatan bersama. Sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa hubungan antarbangsa tidak hanya dibangun oleh perjanjian resmi, tetapi juga oleh kisah-kisah kecil yang sarat makna dan kemanusiaan.

Dengan segala kerendahan hati, esai ini kami sampaikan sebagai suara warga yang berharap agar sejarah yang hidup di rumah, bunga, dan dapur—seperti di Dahapati—tidak hilang ditelan waktu, melainkan dihidupkan kembali melalui karya film yang bermartabat, jujur, dan berorientasi pada persahabatan Indonesia–Thailand.