Pendahuluan

Jakarta adalah sebuah paradoks. Kota dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia, pusat politik nasional, pusat budaya dan sejarah, tetapi sekaligus salah satu kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia. Setiap tahun nilai kerugian ekonomi akibat kemacetan Jakarta mencapai ratusan triliun rupiah jika dihitung dari pemborosan waktu, penurunan produktivitas, dan pemborosan energi fosil. Berbagai solusi transportasi darat telah dibangun, mulai dari busway, MRT, LRT, hingga pembangunan jalan layang dan jalan tol, namun kapasitas jalan tidak pernah benar-benar menyeimbangi pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan kepadatan kendaraan bermotor.

Dalam konteks inilah Urban Air Mobility (UAM) menjadi relevan. UAM bukan sekadar simbol modernisasi, melainkan respons sistemik terhadap keterbatasan ruang kota. Alih-alih terus memperluas jalan atau menambah moda yang menggunakan permukaan tanah, UAM menawarkan pendekatan baru: memindahkan sebagian perjalanan kritis ke wilayah udara rendah yang selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal.

UAM adalah kombinasi antara teknologi pesawat elektrik lepas-landas vertikal (eVTOL), infrastrukur vertiport, sistem pengaturan lalu lintas udara baru, serta integrasi digital yang memungkinkan transportasi udara menjadi bagian dari jaringan mobilitas sehari-hari. Untuk kota megapolitan seperti Jakarta, UAM bukan hanya solusi, tetapi evolusi alami dari kebutuhan mobilitas masa depan.

Namun jalan menuju UAM tidak sederhana. Teknologi hanyalah salah satu bagian. Di atas itu terdapat lapisan hukum, politik, ekonomi, perencanaan ruang, dan tata kelola yang jauh lebih kompleks. Implementasi UAM mengubah wajah kota, cara pergerakan masyarakat, konfigurasi ruang udara, dan hubungan antara pemerintah pusat–daerah. Karena itu, kajian implementasinya harus selalu menempatkan konteks lokal Indonesia, karakter Jakarta, dan kesiapan nasional sebagai dasar.

Konteks Hukum: Kerangka Regulasi untuk Mobilitas Udara Perkotaan

Indonesia hingga kini belum memiliki regulasi spesifik terkait eVTOL maupun vertiport. Regulasi penerbangan nasional masih mengacu pada CASR, peraturan helipad, dan rujukan ICAO Annex 14 Volume II yang mengatur heliport. Namun standar internasional untuk vertiport eVTOL masih dalam masa transisi karena perkembangan teknologi bergerak lebih cepat daripada proses regulasi.

Untuk Jakarta, kekosongan regulasi ini berarti dua hal. Pertama, UAM tidak dapat dioperasikan secara penuh tanpa kerangka hukum yang jelas. Kedua, kekosongan ini justru membuka peluang bagi pemerintah untuk membangun regulatory sandbox, sebuah ruang uji yang memungkinkan inovasi dilakukan dalam kontrol negara. Sandbox inilah yang dapat memosisikan Jakarta sebagai kota percontohan UAM di Asia Tenggara.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan AirNav Indonesia harus menyusun aturan mengenai sertifikasi eVTOL, standar vertiport, tata kelola ruang udara rendah, kriteria keselamatan, sistem navigasi, interoperabilitas ATM–UTM, serta mitigasi risiko. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan dasar hukum tata ruang vertikal melalui penyesuaian RTRW dan RDTR, karena vertiport tidak bisa dibangun tanpa kepastian peruntukan ruang.

Hukum adalah prasyarat pertama, karena tanpa fondasi regulatif, tidak ada investor akan menanamkan modal untuk membangun vertiport, membeli armada eVTOL, atau memasukkan Jakarta ke dalam jaringan UAM global.

Konteks Politik: Perlunya Keselarasan Pemerintah Pusat dan Daerah

Implementasi UAM menyentuh sensitivitas publik: keselamatan penerbangan, privasi, kebisingan, dan imbas visual. Karena itu ia tidak hanya menjadi kebijakan teknis, tetapi juga keputusan politis. Keberhasilan program ini bergantung pada keselarasan antara Presiden, Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, AirNav, Otoritas Bandara, dan lembaga lain yang memiliki kewenangan atas ruang udara dan tata kota.

Jakarta tidak dapat berjalan sendirian karena ruang udara adalah kewenangan pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah pusat tidak bisa memaksakan implementasi tanpa dukungan pemerintah daerah, karena lokasi vertiport, perizinan bangunan, integrasi angkutan publik, dan penentuan zona keselamatan berada di bawah otoritas Pemprov DKI.

Secara politis, UAM adalah proyek masa depan yang membutuhkan kepemimpinan visioner. Kota-kota dunia seperti Dubai, Seoul, dan Paris berhasil memulai implementasi bukan karena teknologinya lebih matang, tetapi karena keputusan politik yang kuat. Indonesia pun harus menempuh jalur serupa.

Konteks Ekonomi: Peluang Besar, Tantangan Tidak Kecil

Ekonomi UAM global diprediksi mencapai triliunan dolar dalam dua dekade mendatang. Untuk Jakarta, peluang ini mencakup sektor manufaktur komponen eVTOL, perakitan, pemeliharaan baterai, penyediaan energi hijau, pengembangan perangkat lunak navigasi, serta fasilitas vertiport komersial.

Namun peluang hanya datang bila tersedia kepastian perizinan dan kepastian lokasi. Investor membutuhkan kejelasan rute, sebaran permintaan penumpang, sistem tarif, dan struktur operasional. Mereka juga membutuhkan fasilitas fisik: lahan, izin pendirian vertiport di atap gedung, serta akses ke jaringan energi.

Dalam konteks keekonomian perkotaan, UAM memungkinkan terjadinya “redistribusi mobilitas” yang dapat mempercepat konektivitas wilayah aglomerasi Jabodetabek tanpa menambah kemacetan. Mobilitas udara jarak pendek bisa mempercepat perjalanan pusat kota–bandara, pusat bisnis–kawasan industri, hingga layanan logistik premium.

Konteks Administratif: Tantangan Besar Tata Kelola Lintas Sektor

UAM adalah ekosistem multi-aktor. Dalam implementasinya, terdapat setidaknya sembilan entitas yang harus bekerja bersama: Kemenhub, AirNav, Pemprov DKI, pengelola bandara, PLN, Polri, operator eVTOL, pengembang vertiport, dan lembaga urban data. Jika tata kelola tidak dirancang sejak awal, implementasi akan terhambat oleh birokrasi sektoral.

Karena itu, Jakarta membutuhkan Jakarta Urban Air Mobility Office yang berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas lembaga. Badan ini akan mengatur standar teknis, tata kelola, penempatan vertiport, analisis risiko wilayah, dan integrasi transportasi perkotaan. Tanpa mekanisme koordinatif, UAM di Jakarta akan menjadi proyek yang terfragmentasi dan tidak berkelanjutan.

Apa dan Bagaimana Urban Air Mobility Bekerja di Jakarta

Urban Air Mobility di Jakarta pada dasarnya adalah upaya memindahkan sebagian beban mobilitas kritis dari permukaan jalan yang semakin padat ke ruang udara rendah yang selama ini belum digunakan secara optimal. Ini bukan sekadar menambah moda transportasi, tetapi menciptakan arsitektur mobilitas baru yang memungkinkan perjalanan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan tanpa menambah jejak lahan kota.

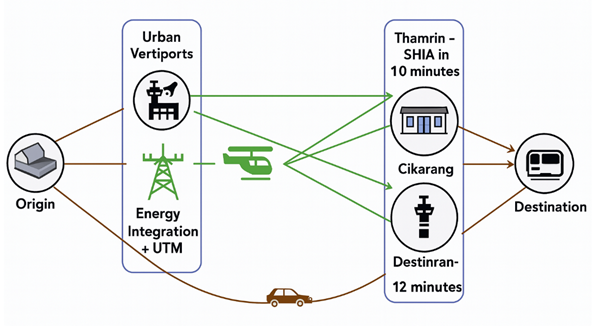

Cara kerja UAM di Jakarta bergantung pada tiga komponen utama: jaringan vertiport, jalur udara khusus, dan armada eVTOL yang terhubung dengan sistem manajemen lalu lintas udara modern. Vertiport akan berfungsi sebagai titik naik-turun penumpang dan pengisian daya pesawat, terletak di lokasi strategis seperti pusat bisnis Sudirman, kawasan TOD, gedung pemerintah, pusat industri, kawasan pesisir utara, hingga atap gedung tinggi yang memiliki struktur memadai. Jalur udara rendah akan dirancang untuk menghindari area sensitif, memisahkan rute dari helikopter, dan mengintegrasikan pergerakan eVTOL ke dalam sistem informasi lalu lintas udara yang dikelola AirNav.

Penumpang yang memasuki vertiport di kawasan Thamrin bisa berpindah ke eVTOL menuju Bandara Soekarno-Hatta dalam waktu 10 menit, atau menuju pusat industri Cikarang dalam 12 menit, sebuah waktu tempuh yang tidak mungkin dicapai moda darat pada jam sibuk. Setelah turun, penumpang melanjutkan perjalanan dengan MRT, LRT, taksi listrik, atau moda lain. Dengan demikian, UAM tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari jaringan besar mobilitas Jakarta.

Integrasi energi adalah komponen lain yang sangat menentukan. Karena semua eVTOL membutuhkan baterai berkapasitas tinggi, maka vertiport harus terhubung dengan jaringan kelistrikan stabil, memiliki proteksi kebakaran baterai lithium, dan didukung oleh pasokan energi yang andal. Ini berarti PLN, Pemprov, dan pengelola gedung harus menciptakan standar teknis baru untuk pengisian daya pesawat.

Dari sisi keselamatan, UAM di Jakarta akan mengadopsi Urban Traffic Management (UTM) yang memonitor pergerakan eVTOL secara real-time, menghindari tabrakan, mengatur prioritas, dan menyesuaikan jalur saat kondisi cuaca berubah. Setiap vertiport membutuhkan sistem pemantauan cuaca mikro, kapasitas RFF khusus baterai, serta manajemen risiko urban canyon yang memperhitungkan turbulensi antara gedung tinggi.

Dengan ekosistem yang tepat, UAM akan berfungsi sebagai sistem multi-layer yang mempercepat pergerakan penumpang, mendukung layanan kedaruratan, mempercepat logistik bernilai tinggi, dan menciptakan pasar transportasi baru yang berkelanjutan.

Implementasi Urban Air Mobility (UAM) di Jakarta tidak hanya bertumpu pada kesiapan teknologi, melainkan pada kemampuan kota ini untuk menata ulang struktur ruang, arus mobilitas, serta tata kelola transportasinya. Pada tataran perencanaan, Jakarta membutuhkan pendekatan systems of systems—menghubungkan ekosistem aviasi, transportasi darat, infrastruktur digital, sistem keamanan, hingga protokol manajemen darurat. Tanpa orkestrasi kelima domain tersebut, UAM akan berhenti pada level demonstrasi teknologi, bukan solusi mobilitas massal.

Secara operasional, UAM di Jakarta akan bekerja melalui kombinasi vertiport skala besar, eVTOL landing pads kecil yang tersebar, koridor udara rendah yang terkelola, serta suatu platform integrasi digital yang menghubungkan perangkat navigasi, manajemen lalu lintas udara, layanan transportasi darat, dan sistem pembayaran. Kunci keberhasilannya bukan hanya jumlah vertiport yang tersedia, tetapi kualitas interkonektivitas—bagaimana penumpang bisa berpindah dari pesawat listrik vertikal menuju MRT, TransJakarta, LRT, taksi, atau kendaraan pribadi tanpa hambatan.

Di titik ini, Jakarta perlu mengadopsi konsep “Seamless Mobility by Design”. Artinya, setiap vertiport tidak boleh berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari simpul transportasi yang telah ada. Vertiport di kawasan Dukuh Atas harus terhubung langsung ke TOD paling aktif; vertiport di Kemayoran harus diorkestrasi dengan rencana transformasi kawasan; vertiport di Pantai Indah Kapuk harus selaras dengan rencana pariwisata, properti premium, dan jalur menuju Bandara Soekarno–Hatta.

Selain itu, UAM akan bekerja melalui penataan traffic flow udara rendah berbasis data. Jakarta harus mendedikasikan urban air corridors dengan manajemen berbasis UAM Traffic Management System (UTM) yang terintegrasi penuh dengan AirNav Indonesia. Sistem ini harus memadukan sensor, radar jarak dekat, GNSS, multilateration, serta teknologi vehicle-to-infrastructure (V2I) yang memungkinkan eVTOL dan drone berkomunikasi langsung dengan sistem navigasi kota. Tanpa data fusion, tidak mungkin Jakarta mengelola ratusan hingga ribuan pergerakan VTOL per jam.

Dari perspektif keamanan dan mitigasi risiko, UAM di Jakarta akan beroperasi dengan sistem fail-safe layered protection. Pertama, rute penerbangan dirancang menghindari permukiman padat. Kedua, setiap eVTOL harus memenuhi standar redundansi propulsi, standar baterai, dan ketentuan crashworthiness internasional. Ketiga, seluruh vertiport wajib memiliki Rescue & Fire Fighting (RFF) yang distandardisasi setara helipad dan heliport. Keempat, seluruh operasi dikendalikan oleh digital command center yang mampu memetakan cuaca mikro, pola angin, dan potensi bahaya urban.

Tidak berhenti pada aspek teknis, UAM akan bekerja melalui mekanisme kebijakan yang memastikan bahwa operator, produsen, pengembang vertiport, dan pemerintah memiliki pembagian peran yang jelas. Pemerintah harus berfungsi sebagai enabler, bukan sekadar regulator. Artinya, pemerintah DKI Jakarta menyediakan ruang, harmonisasi tata ruang, perizinan, dan desain koridor udara, sementara operator mengelola layanan transportasi, dan OEM menyediakan armada yang memenuhi standar sertifikasi global. Kolaborasi tiga arah ini merupakan determinan utama keberlanjutan ekosistem UAM.

Dari sudut pandang pelayanan publik, UAM di Jakarta akan bekerja dengan model multi-tier access. Kalangan bisnis dapat mengakses layanan premium cepat; masyarakat umum dapat mengakses layanan mobilitas harian yang lebih terjangkau; sektor kesehatan dapat memanfaatkan rute medical emergency; aparat pemerintah dapat mengoperasikan UAM untuk penanganan kebencanaan atau penegakan hukum. Dengan demikian, UAM tidak hanya menjadi “teknologi kota pintar”, tetapi instrumen yang memperkuat kualitas hidup urban.

Pada akhirnya, implementasi UAM di Jakarta merupakan perjalanan jangka panjang, bukan proyek instan. Ekosistem ini membutuhkan konsistensi kebijakan, pendanaan infrastruktur publik, keterlibatan industri nasional, dan literasi masyarakat. Namun dengan pertumbuhan ekonomi metropolitan, tekanan kemacetan yang ekstrem, dan ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045, UAM berpotensi menjadi salah satu tonggak evolusi transportasi Jakarta—layaknya saat MRT pertama kali hadir sebagai peradaban baru mobilitas. UAM menawarkan bukan hanya alat transportasi, tetapi visi kota masa depan yang terhubung secara vertikal, efisien, hijau, dan inklusif.

Penerapan Urban Air Mobility di Jakarta juga menuntut perubahan cara pandang pemerintah terhadap ruang udara sebagai ruang publik yang harus dikelola secara berkelanjutan. Selama ini ruang udara Jakarta dikelola hampir sepenuhnya untuk kepentingan penerbangan konvensional—bandara Soekarno–Hatta, Halim Perdanakusuma, dan operasional helikopter. Kehadiran UAM akan menciptakan lapisan mobilitas baru yang beroperasi di ketinggian jauh lebih rendah, sehingga memerlukan airspace zoning yang fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kota.

Dalam konteks ini, Jakarta tidak dapat mengandalkan pendekatan parsial. Regulasi harus menganut prinsip cooperative airspace, di mana otoritas kota, AirNav Indonesia, Kementerian Perhubungan, serta operator eVTOL bekerja dalam kerangka koordinasi real-time. Airspace UAM perlu dilengkapi standar prioritas, misalnya prioritas 1 untuk ambulans udara dan layanan emergensi, prioritas 2 untuk operasi komersial, dan prioritas 3 untuk logistik non-kritis. Dengan demikian, ruang udara rendah tidak menjadi arena perebutan koridor, tetapi ruang yang tertata secara adil dan efisien.

Di sisi lain, implementasi UAM akan memunculkan kebutuhan baru dalam tata ruang kota. Jakarta harus memikirkan lokasi-lokasi yang tidak hanya strategis secara mobilitas, tetapi juga aman secara struktural. Gedung pencakar langit dengan struktur kuat dapat menjadi lokasi rooftop vertiport, sementara kawasan TOD—Dukuh Atas, Fatmawati, Lebak Bulus, dan Halim—dapat menjadi ground-based vertiport. Namun setiap lokasi membutuhkan studi menyeluruh mengenai struktur bangunan, aliran angin di antara gedung, potensi turbulensi urban (urban canyon effect), serta aksesibilitas bagi kendaraan darat.

Pemerintah daerah juga harus mulai mengintegrasikan UAM ke dalam dokumen perencanaan formal seperti RTRW, RDTR, dan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Tanpa landasan hukum yang jelas, pembangunan vertiport akan selalu tertahan pada tataran pilot project tanpa pondasi jangka panjang. Dalam hal ini, Jakarta perlu mencontoh Dubai dan Abu Dhabi yang memasukkan vertiport sebagai elemen tata ruang masa depan, sehingga proses perizinan dapat berjalan cepat, transparan, dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Dari perspektif ekonomi, UAM memiliki potensi besar sebagai katalis pertumbuhan baru. Selain meningkatkan efisiensi mobilitas, ekosistem ini berpotensi menciptakan lapangan kerja pada sektor operator, manufaktur komponen, pemeliharaan baterai, desain vertiport, hingga integrasi software dan platform digital. Jakarta berpeluang menjadi pusat AAM integrator bagi Indonesia dan Asia Tenggara. Namun potensi ekonomi ini hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah—baik pusat maupun daerah—berani menetapkan national UAM roadmap yang memberikan kepastian bagi investor.

Kepastian hukum dan insentif ekonomi akan menentukan apakah Jakarta dapat menarik OEM seperti Archer, Joby, Lilium, atau Airbus, serta perusahaan teknologi navigasi global untuk membangun pusat operasi regionalnya di Indonesia. Jika tidak, Jakarta berisiko menjadi sekadar pengguna teknologi, bukan pengembang ekosistem. Padahal, untuk jangka panjang, nilai tambah tertinggi justru berada pada sektor manufaktur komponen, digital flight management, dan integrasi vehicle-to-infrastructure.

Dari sisi politik dan administrasi, implementasi UAM memerlukan koordinasi lintas lembaga yang tidak sederhana. Jakarta kini bukan lagi daerah khusus ibukota; transformasi struktural pasca perpindahan ibu kota ke IKN membuat Jakarta harus merumuskan ulang identitas barunya. Jika ingin menetapkan diri sebagai kota global berbasis ekonomi jasa dan teknologi, UAM dapat menjadi ikon sekaligus instrumen transformasi tersebut. Pemerintah provinsi memiliki alasan politik yang kuat untuk mengadopsi UAM sebagai bagian dari strategi repositioning Jakarta sebagai pusat ekonomi metropolitan.

Namun tantangan administratif juga tidak kecil. Fragmentasi kewenangan antara pemerintah daerah, kementerian, AirNav, operator gedung, pengembang properti, dan polisi udara (Air Police) dapat menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu Jakarta UAM Authority, sebuah badan koordinatif yang menggabungkan fungsi perencanaan, perizinan, pemantauan operasi, serta harmonisasi standar teknis. Tanpa entitas tunggal, ekosistem UAM Jakarta akan berjalan terseok-seok akibat konflik kewenangan dan lambatnya proses administrasi.

Dalam aspek sosial, masyarakat Jakarta perlu dipersiapkan untuk menerima kehadiran pesawat listrik vertikal sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pertanyaan publik akan muncul: apakah aman? apakah mengganggu suara? apakah terjangkau? apakah mengancam ruang privasi? Semua kekhawatiran ini perlu dijawab dengan komunikasi publik yang jujur, berbasis data, dan menyertakan proses edukasi jangka panjang. Jika tidak, resistensi publik dapat menghambat adopsi UAM sebagaimana yang terjadi pada proyek mobil otonom di beberapa negara.

Kota Jakarta juga harus mempertimbangkan aspek inklusivitas. UAM tidak boleh menjadi teknologi eksklusif hanya untuk kalangan elite. Pemerintah perlu memastikan adanya skema tarif yang memungkinkan akses bertahap bagi masyarakat dengan harga kompetitif, termasuk layanan publik seperti ambulans udara, pemadam kebakaran udara, evakuasi bencana, dan logistik cepat. Dengan demikian, UAM tidak hanya menjadi simbol modernitas, tetapi juga instrumen keadilan sosial.

Jakarta sebagai megapolitan memiliki karakteristik yang unik: padat, dinamis, tidak pernah diam, dan penuh ketidakpastian. Namun karakteristik inilah yang membuat UAM bukan hanya relevan, tetapi mendesak. Dengan pertumbuhan populasi Jabodetabek yang mendekati 35 juta orang dan pola perjalanan komuter yang kompleks, Jakarta membutuhkan inovasi transportasi radikal untuk menghindari stagnasi mobilitas yang dapat berdampak pada produktivitas ekonomi secara nasional.

Jika diorkestrasi dengan benar, Jakarta dapat menjadi laboratorium hidup (living lab) UAM terbesar di Asia Tenggara. Kota ini memiliki energi ekonomi, kebutuhan mobilitas tinggi, konsentrasi infrastruktur, dan kemampuan finansial untuk menjadi pelopor. UAM bukan hanya proyek transportasi, melainkan transformasi struktural—dari kota berbasis horizontal menuju kota yang mampu memanfaatkan ruang vertikal sebagai jalur mobilitas masa depan.

People–Process–Premises

Transformasi Urban Air Mobility di Jakarta hanya dapat berhasil jika tiga fondasi utama—People, Process, dan Premises—dikelola dengan cara yang saling menguatkan. Ketiga dimensi ini tidak dapat berdiri sendiri; mereka harus dirancang dalam satu kerangka sistem menyeluruh, atau system of systems, yang memadukan faktor manusia, desain operasional, dan infrastruktur fisik yang mendukung.

Dimensi People merupakan komponen yang sering diabaikan ketika kota membicarakan teknologi mobilitas masa depan. Padahal, tanpa kesiapan sumber daya manusia dan penerimaan publik, semua inovasi hanya berakhir sebagai demonstrasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa tenaga teknis—pilot eVTOL, teknisi baterai, staf vertiport, manajer airspace, analis data, dan petugas RFF—memiliki kompetensi yang setara dengan standar internasional. Ini berarti Jakarta membutuhkan pusat pelatihan khusus UAM, kampus vokasi yang berfokus pada perawatan armada listrik, serta program sertifikasi yang diakui global.

Selain kapasitas teknis, aspek sosial tidak kalah penting. Masyarakat harus diyakinkan bahwa teknologi eVTOL aman, terjangkau, dan tidak mengganggu privasi atau kenyamanan hidup. Kampanye edukasi publik harus dimulai jauh sebelum layanan komersial pertama diluncurkan. Pemerintah perlu membangun public trust terhadap teknologi baru ini, misalnya melalui uji publik terbuka, demonstrasi keselamatan, dan keterlibatan komunitas. Jika masyarakat Jakarta merasa menjadi bagian dari proses inovasi, adopsi UAM akan jauh lebih cepat dan minim resistensi.

Dimensi kedua, Process, mencakup keseluruhan mekanisme pengaturan, operasional, koordinasi, dan pengawasan yang memastikan bahwa sistem UAM bekerja dengan lancar setiap hari. Proses ini melibatkan tiga lapisan: proses regulasi, proses operasional, dan proses integrasi antarsistem.

Proses regulasi adalah fondasi yang memastikan bahwa UAM berjalan sesuai hukum dan standar keselamatan. Pemerintah pusat harus menetapkan kerangka kebijakan nasional, termasuk klasifikasi wilayah udara urban, standar desain vertiport, sertifikasi operator eVTOL, dan aturan prioritas penerbangan. Pemerintah daerah harus menyelaraskan dokumen tata ruang, mempercepat perizinan, dan menetapkan koridor udara rendah yang kompatibel dengan perkembangan kota. Harmonisasi proses antarinstansi sangat krusial; Jakarta tidak boleh terjebak dalam birokrasi sektoral yang menghambat inovasi.

Proses operasional mencakup bagaimana armada eVTOL bergerak di dalam kota setiap menit. Manajemen lalu lintas udara rendah harus berbasis digital air traffic management, memadukan sensor darat, data cuaca mikro, algoritma prediktif, dan jaringan komunikasi vehicle-to-infrastructure. Setiap eVTOL harus mampu mengikuti instruksi otomatis, menghindari tabrakan, dan menyesuaikan kecepatan secara real-time. Pada titik ini, Jakarta perlu berkolaborasi dengan AirNav Indonesia, BMKG, dan entitas teknologi global untuk membangun Urban Traffic Management System yang mampu mensinkronkan ribuan pergerakan per jam.

Proses integrasi antarsistem merupakan aspek paling kompleks. UAM Jakarta tidak boleh berdiri sendiri; ia harus melebur dengan sistem transportasi yang sudah ada—MRT, LRT, KRL, TransJakarta, hingga jaringan taksi dan ojek daring. Desain integrasi ini akan menentukan pengalaman pengguna: seberapa cepat penumpang dapat berpindah dari udara ke darat, seberapa intuitif platform pembayaran, dan seberapa mulus proses pemesanan perjalanan multi-modal. Tanpa integrasi sempurna, UAM akan menjadi layanan mewah yang terpisah dari kebutuhan mobilitas harian masyarakat.

Dimensi ketiga, Premises, merupakan manifestasi fisik dari seluruh konsep UAM. Ini mencakup desain, pembangunan, dan pengelolaan vertiport serta infrastruktur pendukung. Jakarta membutuhkan jaringan vertiport dengan kategori berbeda—hub vertiport di lokasi strategis, rooftop vertiport di gedung-gedung tinggi, dan community vertiport yang disesuaikan dengan kebutuhan di permukiman padat atau pusat bisnis regional.

Setiap vertiport harus memenuhi ketentuan FATO dan TLOF, obstacle limitation surfaces, standar pencahayaan, marka permukaan, serta jalur approach–departure yang aman. Studi angin, turbulensi urban, dan pemetaan risiko harus menjadi bagian dari perencanaan awal. Selain itu, desain vertiport harus memberikan pengalaman pengguna yang setara dengan bandara modern: arus pergerakan penumpang yang lancar, aksesibilitas tinggi, serta fasilitas darurat dan rescue yang memadai.

Premises juga mencakup infrastruktur energi dan digital. Jakarta harus memastikan pasokan listrik berkelanjutan untuk pengisian baterai, fasilitas fast charging, sistem penyimpanan energi, dan jaringan fiber sebagai tulang punggung digital command center. Tanpa investasi serius dalam infrastruktur energi, UAM hanya akan menjadi impian karena ketergantungan eVTOL pada baterai menuntut keandalan listrik yang sepenuhnya stabil.

Ketiga dimensi—People, Process, Premises—hanya akan menjadi komponen terpisah jika tidak disatukan dalam suatu Jakarta UAM Master System. Master system inilah yang memastikan setiap keputusan teknis, regulasi, dan sosial mengalir dalam satu lingkungan yang terintegrasi. Di dalamnya terdapat pusat kendali kota yang mengawasi keseluruhan ekosistem: memantau cuaca mikro, mengatur prioritas penerbangan, mengoordinasikan operasi darurat, memprediksi permintaan penumpang, dan mengelola risiko. Dengan demikian, UAM Jakarta akan bergerak bukan sebagai kumpulan teknologi, tetapi sebagai organisme mobilitas tingkat kota.

Namun, untuk mencapai titik ini, Jakarta membutuhkan kejelasan strategi politik jangka panjang. UAM tidak dapat berkembang jika setiap pergantian pemerintahan membawa visi baru yang memutus kesinambungan proyek. UAM harus ditempatkan sebagai bagian dari long-term urban mobility blueprint yang melewati siklus pemilu. Pemerintah pusat dan daerah harus menetapkan UAM sebagai proyek strategis lintas pemerintahan, sehingga birokrasi dapat bekerja secara konsisten tanpa menunggu keputusan politik baru setiap lima tahun.

Dalam konteks ekonomi nasional, UAM Jakarta memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar inovasi transportasi. Ekosistem ini berpotensi mengubah struktur industri penerbangan Indonesia yang selama ini bergantung pada impor pesawat dan teknologi asing. Dengan adopsi UAM, Indonesia dapat membangun sektor manufaktur komponen listrik, perangkat navigasi urban, bahkan teknologi baterai dan sistem propulsi. Transformasi ini dapat membuka ribuan lapangan kerja baru dan menjadikan Jakarta sebagai pusat inovasi AAM di Asia Pasifik.

Di atas semua itu, UAM adalah cermin dari masa depan kota. Ia merupakan penanda bahwa mobilitas tidak lagi dibatasi oleh dua dimensi ruang, tetapi bergerak ke arah mobilitas vertikal—mobilitas yang lebih bersih, lebih cepat, dan lebih efisien. Jakarta memiliki peluang emas untuk melompat dari kota padat ke kota tinggi, dari mobilitas horizontal ke mobilitas multi-lapis. Namun peluang ini hanya dapat diraih jika kota berani mengambil langkah pertama: menciptakan ekosistem yang terencana, ilmiah, terintegrasi, dan memposisikan manusia sebagai pusat perubahannya.

Urban Air Mobility bukan sekadar teknologi. Ia adalah bagian dari peradaban kota masa depan—dan Jakarta sedang berada di pintu gerbangnya.

Governance, Strategi Nasional–Daerah, dan Strategi Jangka Panjang

Implementasi Urban Air Mobility di Jakarta mengharuskan kota ini membangun model tata kelola baru yang jauh lebih adaptif, responsif, dan kolaboratif dibanding sistem transportasi konvensional. Mobilitas udara rendah berbasis eVTOL menghadirkan tantangan yang belum pernah dihadapi dalam sistem administrasi transportasi Indonesia: penataan udara kota, integrasi multi-infrastruktur, kebutuhan keselamatan yang tinggi, serta munculnya industri baru yang membutuhkan dukungan regulasi dan investasi besar.

Karena itu, tata kelola UAM harus bergerak melampaui batas-batas sektoral. Jakarta membutuhkan governance architecture yang dapat menghubungkan lembaga-lembaga yang selama ini bekerja dalam silo. AirNav Indonesia mengatur ruang udara; Kementerian Perhubungan mengatur keselamatan udara; pemerintah daerah mengelola tata ruang dan infrastruktur; sementara operator swasta menjadi penyedia armada dan layanan. Jika masing-masing bekerja sendiri, sistem akan jatuh pada kompleksitas administrasi yang menghambat pertumbuhan ekosistem UAM. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah entitas koordinatif baru.

Konsep Jakarta UAM Authority menjadi relevan sebagai wadah lintas sektor yang menyatukan fungsi pengaturan teknis, harmonisasi tata ruang, integrasi data, perizinan, dan standar operasional kota. Entitas ini tidak harus berbentuk lembaga baru, tetapi dapat berupa joint committee yang diperkuat dasar hukum dan diberi mandat pengawasan serta eksekusi. Tugasnya bukan hanya mengkoordinasikan aktor, tetapi memastikan bahwa Jakarta bergerak dalam satu visi jangka panjang: ekosistem mobilitas udara urban yang aman, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada tingkat pemerintah pusat, Urban Air Mobility harus menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Indonesia Air Mobility Roadmap. Tanpa dukungan pusat, Jakarta akan kekurangan legitimasi hukum dan tidak mampu mengakses pendanaan nasional, terutama pada pembangunan jaringan vertiport publik, pusat data navigasi, dan infrastruktur energi. Pemerintah pusat juga harus membangun standar nasional eVTOL, memodifikasi aturan keselamatan helikopter, dan menerbitkan regulasi kelaikudaraan yang kompatibel dengan perkembangan global.

Langkah strategis lain adalah memastikan bahwa ekosistem UAM tidak hanya menguntungkan investor, tetapi memberi manfaat langsung bagi warga Jakarta. Jika UAM dikembangkan hanya sebagai layanan eksklusif bagi segmen ekonomi atas, maka teknologi ini akan kehilangan legitimasi sosial dan berpotensi mendapatkan perlawanan dari warga. Sebaliknya, jika diintegrasikan ke dalam sistem transportasi publik—seperti jalur MRT, TransJakarta, dan LRT—UAM dapat menjadi solusi mobilitas yang melengkapi kota dan memberikan manfaat luas.

Namun untuk membangun sistem yang inklusif, pemerintah perlu menciptakan economic model yang realistis. Pada tahap awal, layanan UAM mungkin lebih mahal, seperti MRT pada tahun-tahun awal operasinya. Tetapi dengan skala operasi yang meningkat, efisiensi produksi eVTOL global, dan kompetisi antaroperator, tarif dapat menurun. Pemerintah dapat mengadopsi skema subsidi terbatas pada layanan publik strategis seperti medical emergency eVTOL atau disaster response airbridge.

Di samping itu, UAM membuka peluang ekonomi jangka panjang bagi Jakarta. Jika dikelola dengan tepat, ekosistem ini dapat menjadi pasar baru bagi industri lokal: perawatan baterai, produksi komponen struktur ringan, pengembangan perangkat lunak navigasi, hingga pemasangan sensor kota cerdas. Jakarta dapat bermitra dengan universitas, lembaga riset, dan industri nasional untuk membangun pusat inovasi UAM yang melahirkan talenta baru dalam bidang teknik aeroelektrik, sistem otonom, dan perencanaan ruang udara urban. Dengan demikian, UAM tidak hanya menjadi pengguna teknologi asing, tetapi mengembangkan kapasitas nasional yang dapat diekspor.

Pada horizon jangka panjang, Jakarta memiliki peluang unik: menjadi regional hub Urban Air Mobility yang menghubungkan Indonesia dengan Asia Tenggara. Dengan lokasi strategis, populasi metropolitan terbesar di dunia, dan kebutuhan mobilitas tinggi, Jakarta dapat menjadi pasar demonstrasi sekaligus pusat pengembangan teknologi. Jika Dubai dan Singapura menjadi pelopor, Jakarta dapat menjadi pemain besar berikutnya dengan pasar domestik yang jauh lebih besar dan potensi ekspansi yang lebih luas.

Namun untuk mencapai skenario ini, Jakarta harus memitigasi tantangan struktural yang tidak bisa dihindari. Pertama adalah kepadatan bangunan, yang menciptakan risiko turbulensi urban dan membatasi jalur approach vertiport. Kedua adalah kualitas udara kota, yang dapat mempengaruhi performa baterai serta visibilitas penerbangan. Ketiga adalah ketidakpastian regulasi yang terjadi karena perubahan politik dalam negeri. Keempat adalah risiko integrasi infrastruktur energi dan digital yang masih dalam proses modernisasi. Semua tantangan ini tidak dapat diatasi dengan pendekatan bisnis semata; harus ada kepemimpinan politik yang kuat dan keberanian mengambil keputusan besar.

Masa depan Urban Air Mobility Jakarta berada pada persimpangan tiga hal: visi politik, kapabilitas institusi, dan kepercayaan publik. Tanpa visi jangka panjang, UAM hanya akan menjadi proyek pilot yang mengesankan tetapi tidak berkelanjutan. Tanpa kapabilitas institusional, UAM akan gagal masuk tahap operasional skala besar. Tanpa kepercayaan publik, teknologi ini akan sulit diterima di tengah masyarakat.

Karena itu, pembangunan ekosistem UAM Jakarta harus dimulai sekarang, selagi kota ini masih memiliki energi kebijakan, teknologi yang semakin matang, dan momentum internasional menuju mobilitas hijau. Dengan persiapan yang tepat, Jakarta dapat memimpin transformasi mobilitas vertikal di Asia Tenggara—bukan sebagai pengekor, tetapi sebagai pengarah masa depan.

Pada akhirnya, UAM bukan tentang pesawat yang terbang vertikal. Ia adalah mengenai bagaimana sebuah kota merancang masa depannya, bagaimana pemerintah memandang warganya, dan bagaimana mobilitas dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas hidup. Jakarta, sebagai kota megapolitan, memiliki kesempatan langka untuk melompat menuju era baru mobilitas vertikal. Peluang ini tidak datang dua kali.

Closing

Urban Air Mobility (UAM) bagi Jakarta bukan sekadar proyek teknologi baru, tetapi sebuah agenda reformasi tata-kota, tata-ruang udara, dan tata-kelola layanan publik yang menandai transisi menuju paradigma mobilitas generasi berikutnya. UAM menawarkan peluang transformasional bagi Jakarta sebagai megapolitan yang menghadapi beban kemacetan kronis, ketidakpastian waktu tempuh, ketimpangan akses mobilitas, tekanan ekonomi-logistik, serta tuntutan daya saing global. Namun, kesempatan ini hanya dapat terwujud apabila seluruh komponen—regulasi, institusi, infrastruktur, teknologi, ekosistem industri, dan kapasitas SDM—mampu bergerak secara selaras dalam kerangka system-of-systems yang matang.

Jakarta memiliki prasyarat kuat untuk menjadi pionir regional, termasuk pasar pengguna yang besar, kebutuhan mobilitas kritikal, kehadiran bandara internasional utama, kompetensi BUMN sektor aviasi, serta kemampuan pembiayaan publik–swasta yang relatif stabil. Namun, Jakarta juga menghadapi tantangan mendasar berupa kepadatan penduduk ekstrem, keterbatasan ruang untuk fasilitas urban, kompleksitas struktur pemerintahan pasca-transformasi menjadi DKJ, serta ketergantungan pada regulasi nasional yang belum sepenuhnya mengatur UAM dan eVTOL. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi UAM menuntut pendekatan sistemik yang menggabungkan People, Process, dan Premises sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan.

Pada dimensi People, pembangunan kapasitas teknis SDM, literasi publik, legitimasi sosial, dan tata hubungan pemerintah–industri–komunitas akan menentukan keberlanjutan ekosistem UAM. Pada dimensi Process, regulasi yang responsif, mekanisme sertifikasi yang adaptif terhadap teknologi baru, tata kelola spasial–operasional, integrasi ATC/ATM digital, mekanisme keselamatan, keamanan, perlindungan data, serta skema pembiayaan dan insentif menjadi poros utama. Sementara dimensi Premises menuntut kesiapan vertiport, landasan landing-site terintegrasi, jaringan listrik dan charging, sistem navigasi presisi, fasilitas pemeliharaan, tata ruang udara perkotaan, serta kesiapan kota secara fisik dan lingkungan untuk mendukung pola mobilitas vertikal.

Ketiga dimensi tersebut tidak dapat berjalan sendiri; ia harus dipadukan melalui mekanisme Jakarta Urban Air Mobility Sandbox yang memfasilitasi uji coba terarah, inkubasi model operasi, validasi risiko, pengumpulan data empiris, serta penyusunan standar nasional berbasis pengalaman langsung. Sandbox harus menjadi platform kebijakan eksperimental yang tetap terjaga akuntabilitasnya, berlandaskan hukum dan mandat antar-lembaga, serta terbuka bagi kolaborasi publik–swasta secara terukur. Ia merupakan jembatan antara visi dan implementasi, antara prototipe dan regulasi final, serta antara inovasi dan perlindungan publik.

UAM di Jakarta hanya akan berhasil apabila ia tidak sekadar menjadi layanan mobilitas premium, tetapi terintegrasi dengan sistem transportasi publik massal dan mendukung agenda pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan UAM juga bergantung pada keberanian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengadopsi pendekatan kebijakan baru yang lintas sektor, berorientasi data, dan berani melakukan pembaruan regulasi dengan tetap menjaga standar keselamatan tertinggi.

Dengan demikian, gambaran final UAM Jakarta adalah sebuah ekosistem mobilitas udara urban yang aman, cerdas, berkelanjutan, inklusif, dan terintegrasi, berlandaskan kolaborasi erat antara manusia, proses, dan infrastruktur. Jika diimplementasikan secara bertahap, sistematis, dan berbasis bukti, Jakarta berpotensi menjadi model UAM paling signifikan di Asia Tenggara, bahkan dapat menjadi pusat rujukan pengembangan standar vertiport dan operasi eVTOL di kawasan regional. UAM bukanlah masa depan yang jauh—ia adalah masa depan yang dapat mulai dibangun hari ini, dengan fondasi yang tepat, koordinasi yang rapi, dan visi jangka panjang yang konsisten.

Referensi:

EASA. Prototype Technical Specifications for Vertiports. 2022.

FAA. Engineering Brief 105: Vertiport Design Standards. 2023.

ICAO. Advanced Air Mobility: A Strategic Roadmap. 2023.

NASA. Urban Air Mobility Concept of Operations 2.0. 2021.

GCAA UAE. CAR AGA Part VFI – Vertiports & Future Infrastructure. 2023.