Dinamika Pilpres di Indonesia selalunya melahirkan cerita yang mendrama dalam setiap episodenya. Pilpres 2019 yang notabene masih hitungan bulan, tetapi berbagai kisah heroiknya telah membumi dan menyedot perhatian banyak orang.

Dari kisah-kisah yang berbeda, sampai dengan yang sama selalu menjadi bumbu menegangkan ketika masa kontestasi lima tahunan telah mendekati ufuknya. Salah satu yang berbeda Pilpres dan Pileg dilakukan secara bersamaan, yang tentu memiliki dinamika dan warna tersendiri dalam pelaksanannya.

Kesamaannya terletak pada suguhan berbagai ornamen-ornamen citra dan iklan politik yang akan menghiasi berbagai sudut jalan, pertokoan, media online serta media sosial menjadi tontonan yang setiap saat akan kita saksikan selama proses kontestasi itu berlangsung. Permainan dagang citra dan iklan politik akan bersliweran dengan slogan serta berbagai janji-janji para politisi.

Branding pro rakyat akan menjadi kesan yang dibalut dengan janji-janji untuk meraih simpati rakyat. Jika hanya sekedar janji, tanpa bukti, tentu rakyat hanya akan menjadi korban dari permainan olah kata para politisi selama pemilu berlangsung.

Selain menebar janji, kita pula disuguhkan berbagai selebaran ketakutan dan kebencian yang diproduksi untuk menyudutkan lawan-lawan politiknya. Kesan menyudutkan bukan barang baru dalam menggambarkan dinamika politik Indonesia, tuduh menuduh sudah bagaikan menu wajib dalam setiap kontestasi politik bangsa ini.

Menu wajib ujaran kebencian yang sering dilakukan elit dan partai politik yang berlindung dibalik kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu senjata yang selalu digulirkan untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Perilaku yang sudah bisa dipastikan berdampak buruk, dapat membuat gaduh antar sesama pendukung, berhadap-hadapan dengan penuh amarah, disertai saling memaki satu sama lain, berbanding lurus dengan frame Reality Of Proxi dan solusi Imajiner diperankannya. Hiruk pikuk inilah yang selalu menjadi tranding topik dalam setiap kontestasi lima tahunan.

Menjelang pemilu 2019, keseksian Pilpres telah membagi masyarakat dalam dua realitas, antara pendukung oposisi dan pendukung koalisi. Pilpres yang seharus menjadi corong dalam menentukan pemimpin yang mensejahterakan, telah beralih menjadi pertarungan sengit membela harga diri dibenak para pendukung.

Tentu hal ini tidak lahir dari ruang yang kosong dan alamiah, tetapi dibentuk berdasarkan kepentingan masing-masing warna atau patron partai politik dan elitnya. Prosesi pelabelan dan pengelompokan masyarakat oleh elit politik dapat dilihat dari faktor- faktor terbentuknya pelembagaan pemilih pecara mekanistik, diantaranya:

- Elit politik melakukan manipulasi Ideologi. Memenjarakan publik sebagai pemilih dibasis suara dengan membawa pada tema dan teman fantasi yang mempesona dalam bentuk konvegensi simbolik. Misalnya dengan memanfaatkan tokoh besar dan pemikir besar dan dihormati dilayar balihonya. Tujuannya untuk mempengaruhi publik bahwa mereka dan tokoh besar tersebut memiliki kesamaan, sampai dengan memainkan politik identitas.

- Rewad Power (kekuatan hadiah). Elit politik senantiasa melakukan proses membeli pemilih dengan kekuatan finansial dengan beragam suntikan seperti uang, barang dan fasilitas.

- Sensitivitas Media. Elit memanfaatkan sensivitas media massa dengan belanja iklan politik, dangan pagelaran isu sexy yang menggunakan semboyan- semboyan bahasa khusus.

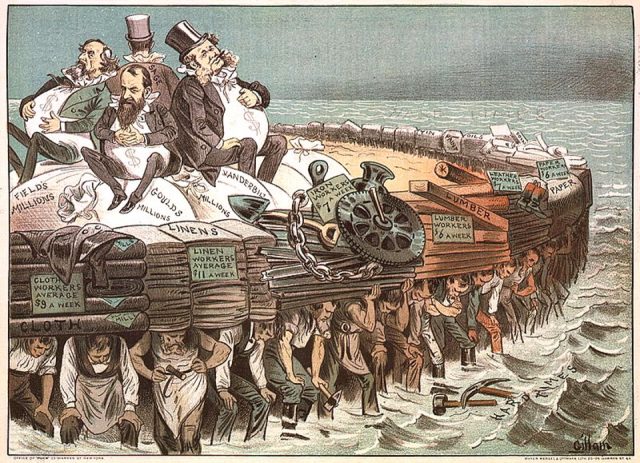

Demokrasi yang seharusnya menjadikan rakyat sebagai tuan sekaligus pusat politik, telah dirampas oleh elit beserta partai politik dengan berbagai subordinasi rangkaian proses tindakan-tindakan sosial dalam setiap helatan pemilu.

Publik tidak mendapatkan akses pemberdayaan dan pendidikan politik, hanya disuntikkan citra dan label kepentingan dan kecenderungan arah kekuasaan elit politik. Publik hanya menjadi target manuver, intrik serta citra yang terus disedot dalam energi dogma sengketa kekuasaan elit dan partai politik, dengan memposisikan masyarakat menjadi tameng dalam setiap kegaduhan-kegaduhan yang mereka ciptakan.

Kondisi kelam yang telah menempatkan masyarakat menjadi tidak kritis, sekaligus menjerumuskannya ke dalam lembah krisis kesadaran dan kemanusiaan adalah perilaku elit politik yang menghalalkan segala cara, demi terpenuhinya syahwat kekuasaan.

Masyarakat dibuat menjadi lebih buas, dipaksa menyebarkan berita bohong alias hoax, fitnah sampai menyebar meme yang melecehkan pihak tertentu, sampai dengan pamer argumentasi dan saling meledek serta menghujat satu sama lain, adalah ulah dari pemasaran kebencian elit dan partai politik.

Pola ini semakin menggerus rasa persaudaraan antara sesama anak bangsa, dimana kontetasi telah dimaknai ajang permusuhan. Penyakit rendahan ini tidak hanya menghinggapi kaum yang tidak terdidik, tetapi merambah kepada kaum terdidik, yang sekaligus menjadi pemulus berbagai propaganda jahat dalam merusak tatanan politik dan persaudaraan masyarakat.

Kontestasi telah menjadi arena ujaran kebencian yang dianggap sah, dan rakyat pun dijadikan alat untuk memainkan narasi kebencian tersebut. Tuduhan pro asing, pro komunis sampai anti Islam menjadi instrumen yang telah terlembagakan secara mekanistik, menempatkan proses berdemokrasi kita menjadi buram.

Dalam keburaman ini berbagai negosiasi sengit untuk memperjuangkan keuntungan elektoral di atas paradoks pagelaran citra dan pelembagaan mekanis isu, konflik dan iklan yang cenderung samakin merusak kualitas serta semakin memperburuk kehidupan masyarakat menjadi tidak lebih manusiawi.

Kondisi ini harus segera dihentikan sebelum membawa malapetaka, dengan kembali terhadap nilai-nilai luhur bangsa ini, dan melahirkan konsensus bersama yang melepas ego serta berdamai dengan kepentingan rakyat di atas segalanya. Jika terus dibiarkan, maka bangsa yang beragam ini hanya akan menjadi dongeng seperti kisah-kisah superhero yang kita tonton di layar kaca.