Korupsi bukan sesuatu yang baru, bahkan rasanya sudah cukup mendarah daging dalam tubuh Republik ini. Silakan telusuri mesin pencarian dengan kata kunci “korupsi”, maka deretan kasus berskala mega dan masif yang baru akan diperiksa atau sudah divonis aparat penegak hukum akan mencuat ke permukaan.

Setelah klasemen liga korupsi yang dibuat Kompas pada 14 Maret 2025, sebagaimana dikutip dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Heru Susetyo, seperti korupsi PT Timah yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun (sejak 2018) dan Pertamina Rp 968,5 triliun (2018 – 2023), kini publik kembali dihampiri dengan kabar dugaan korupsi berskala mega terkait pengadaan laptop Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) senilai Rp 9,9 triliun di era Nadiem Makarim dan dugaan korupsi terkait pemerasan dalam pengurusan penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) selama periode 2020-2023.

Bagaimana masyarakat tidak dibuat lelah, jengah, dan marah dengan aksi kotor para oknum koruptor? Apalagi, kebanyakan dari mereka justru berasal dari lingkungan kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga pemerintahan yang sumber pendapatannya jelas-jelas berasal dari uang rakyat.

Akibatnya, krisis representasi tidak bisa dielakkan, kebijakan dan pembangunan stagnan, ketidakadilan sosial dan regresi demokrasi menjalar luas, akar Pancasila kian tercabut dari landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan, korupsi sekali lagi tetap menjadi persoalan bangsa yang belum tuntas diselesaikan sampai hari ini.

Laku Korupsi yang Mendarah Daging dalam Tubuh Bangsa

Menilik akar historisnya, sebagaimana diungkapkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, dalam tulisannya berjudul “Jejak Sejarah Korupsi di Indonesia”, korupsi Indonesia hari ini berasal dari warisan masa lalu yang tumbuh dan berkembang dalam tiga fase.

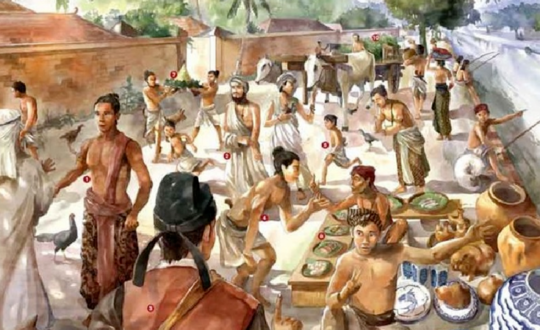

Fase pertama berpusat pada masa kerajaan yang orientasinya terpaku pada kekuasaan dan kekayaan. Sejarah mencatat bagaimana kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Singosari dan Majapahit, rutin memelihara konflik dan perang saudara demi meraup kekuasaan dan kekayaan. Pada zaman ini, dikenal watak “abdi dalem” yang bersifat oportunis dalam menarik atensi raja demi kenyamanan dan kebaikan hidup mereka.

Selain itu, dalam buku Peradaban Jawa karya Supratikno Raharjo seperti dikutip Sejarawan Hendaru Tri Hanggoro, pada zaman ini juga sudah ada praktik penggelembungan pajak desa oleh Mangilala Drwya Haji, petugas pajak dalam prasasti awal abad ke-9 pada 819 M. Jauh sebelum Indonesia merdeka, bibit koruptor memang telah tumbuh dan menghiasi tiap perjalanan transisi generasi.

Kedua, korupsi yang terjadi pada masa kolonial. Sejarah menyaksikan bagaimana penjajah kolonial mengonstruksi korupsi sebagai bagian dari sistem sosial dan politik pemerintahan bangsa. Belanda misalnya, mengangkat dan mempekerjakan orang Indonesia untuk memanen upeti dan pajak yang menguntungkan negerinya saja. Sementara orang Indonesia yang diangkat, bukannya berdiri tegak untuk berjuang membela nasib saudara setanah airnya, justru tidak ragu mengimplementasikannya karena berharap pada imbalan kedudukan pada pemerintahan kolonial yang dibentuk oleh Belanda.

Fase ketiga adalah fase modern, yakni praktik korupsi yang disaksikan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu babak penting pada fase ini dalam sejarah terkait korupsi adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Ini penting, sebab tuntutan pemberantasan korupsi oleh mahasiswa melalui demonstrasi di era Orde Baru berhasil melahirkan era baru bernama Reformasi.

Pasca Reformasi inilah, atensi untuk mengagendakan berbagai upaya pemberantasan korupsi sebagai prioritas dalam program pemerintahan mulai dilakukan secara lebih serius dan matang. Salah satunya dengan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 di bawah kepemimpinan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri pada tahun 2002.

Akan tetapi, sejak kehilangan independensi akibat ditempatkan di bawah rumpun kekuasaan eksekutif dalam perubahannya yang kedua kali melalui UU Nomor 30 Tahun 2019, KPK dinilai tidak lagi memberikan stimulus positif yang sama sebagaimana pada tahun-tahun awal ia dibentuk.

Meski demikian, jika membaca hasil komparasi lima tahun total penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK antara sebelum dan pasca revisi, limitasi kewenangan penyadapan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin ke Dewan Pengawas sepertinya tidak begitu berpengaruh.

Sebab, pada tahun 2014-2018 sebelum revisi, KPK secara total melakukan 550 penyelidikan dan 534 penyidikan. Sementara, pada tahun 2020-2024, total 543 penyelidikan dan 634 penyidikan. Artinya, terjadi peningkatan total penyelidikan dan penyidikan pasca revisi UU KPK.

Ini bukan berarti penulis sepakat dengan dilakukannya revisi terhadap UU KPK pada tahun 2019. Karena masih banyak faktor lain yang perlu diperhatikan untuk menilai kinerja KPK pasca revisi UU KPK tersebut, seperti misalnya berbagai hambatan koordinasi dan keterbatasan anggaran yang ditemui KPK pasca payung hukumnya diubah. Sehingga, bagaimana pun, penulis tetap optimis jika kinerja KPK akan berjalan lebih optimal jika memiliki independensi yang tinggi dan berada di luar rumpun eksekutif.

Selain itu, yang patut dikhawatirkan dari peningkatan angka penyelidikan dan penyidikan atau masifnya kasus penangkapan pelaku korupsi yang melibatkan pejabat tinggi belakangan ini adalah apabila itu hanya bagian dari kebijakan populis penguasa untuk menjatuhkan lawan politik dan upaya konstruksi citra positif demi dukungan dan simpati publik. Kalau dugaan ini benar, maka bisa dikatakan tidak ada niat dan upaya serius dari penguasa untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Reformasi yang diagung-agungkan menjadi hilang jati diri dan maknanya dalam realita pusaran korupsi yang tidak ada akhirnya.

Menurut Herdiansyah Hamzah, masifnya praktik korupsi ini bisa jadi karena kita cenderung memandangnya dari lensa persoalan moral semata. Padahal, korupsi adalah persoalan sistemik dan struktural yang terjadi akibat adanya sentralisasi otoritas kekuasaan untuk merampok uang rakyat.

Menutup Pintu Warisan Korupsi

Untuk itu, sebagai tandingannya, perlu dikonstruksi suatu sistem kontrol yang kuat dan ketat dari masyarakat untuk melemahkan dominasi kekuasaan. Syaratnya, perlu dibuka transparansi dan akuntabilitas yang seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aman dan ramah terhadap masyarakat. Artinya, fitur-fitur teknologi harus memudahkan masyarakat untuk mengakses dan membaca data keuangan suatu instansi/korporasi, serta dijamin keamanan dan keselamatan datanya untuk berselancar di dunia digital tersebut.

Masyarakat perlu berpartisipasi aktif baik di dunia nyata maupun digital dalam sistem kontrol tersebut. Penuntutan pengesahan dan pengundangan RUU Perampasan Aset melalui aksi unjuk rasa langsung maupun aktivisme digital misalnya, merupakan contoh nyata partisipasi aktif masyarakat dalam menutup pintu warisan korupsi di Tanah Air.

Memang diperlukan waktu dan proses panjang yang tidak mudah untuk mengonstruksi hegemoni tandingan dalam melawan arogansi dan deviasi kekuasaan. Tetapi, paling tidak, proses perlawanan sudah dimulai. Akan tiba saatnya waktu ketika praktik korupsi tidak lagi dinormalisasi sebagai warisan kultur masa lalu.