Pada akhirnya, kaleidoskop yang bukan alat optik hanyalah gosip produk Homo Fabulans. Dalam rangka tahun baru, tulisan ini mencoba melakukan tilasan refleksi menggunakan kaca pembesar untuk menggaris tebal road map politik zaman now dan keanehan-keanehan Sapiens di Indonesia pada satu tahun belakangan, saat beberapa kelompok tampak sibuk mengejar target elektabilitas, menyiapkan bahan yang bisa digoreng buat hidangan sumbu pendek.

Telah lebih dari cukup publik menyaksikan bagaimana narasi berita yang ditebar media belakangan tak juga mengalami perbaikan. Alih-alih ada upaya perbaikan yang bisa menciptakan suasana dialog yang sehat, sebagian narasi yang diedarkan masih terus menguji ketabahan akal sehat karena membuat orang jadi mudah saling bentak satu sama lain. Inilah yang terjadi di balik ekonomi informasi itu.

Bila kita amati berbagai pemberitaan yang mengalir di timeline Twitter misalnya, maka tampak kalangan elit partai politik (parpol) di berbagai daerah bergairah menyambut momen pilihan kepala daerah yang sebentar lagi tiba secara serentak. Satu pemandangan kontras yang ironis adalah ketika di lapisan sosial masyarakat berlangsung konflik perampasan ruang hidup (cekidot laporan Konsorsium Pembaruan Agraria, atau berita konflik yang bertebaran di banyak daerah dari ujung timur sampai barat Indonesia) sementara parpol yang mestinya bisa menjadi penyambung lidah rakyat justru sibuk mempersiapkan strategi mengemis suara.

Di zaman now, berharap partai politik bisa mengemban suara rakyat memang menjadi kenaifan tersendiri karena itu sama saja dengan pungguk merindukan bulan. Tapi bila dari waktu ke waktu eksistensi parpol tak kunjung menjadi sebagaimana idealnya ada di alam demokrasi, tentu tak ada salahnya jika dibubarkan daripada terus-menerus dipertahankan.

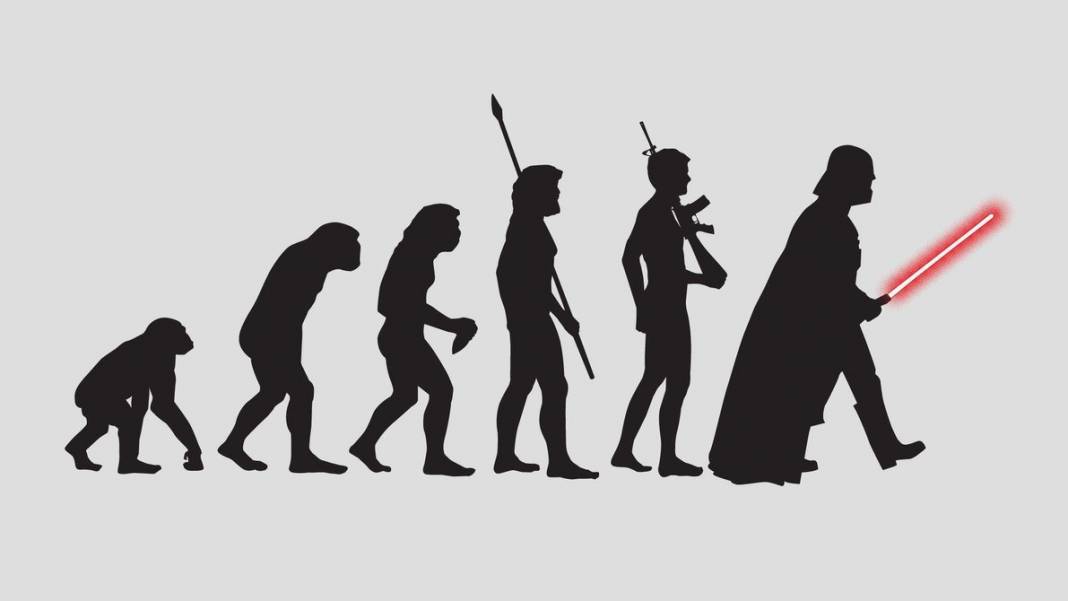

Belum lagi berkat evolusi teknologi yang mengalami kemajuan pesat, bila kembali ke kalimat awal soal gosip, maka akan didapati keberadaannya yang kian hari kian mudah menggelembung tak terbendung. Ia menjadi semacam tsunami informasi. Ledakan kabar bercampur oplosan hoax tanpa filter berkeliaran bebas memburu tempurung dari mention ke mention, japri ke japri, atau whatsapp ke whatsapp. Agaknya fenomena semacam ini kian membenarkan studi Noah Harari, bahwa dalam Homo Fabulans, fiksi atau mitos merupakan keunggulan Sapiens, yang membuatnya dapat bertahan hingga mengalami revolusi kognitif tujuh puluh milenium silam.

Di zaman now, kata “sumbu pendek” yang semula familiar di kompor minyak kini telah menjadi satu kategori sosiologis yang merujuk pada gelombang anti-intelektualisme dengan ciri sebagai berikut: (a). Mudah menyalak kepada liyan tapi tidak pada tempurung sendiri, (b). Tindakannya dilandaskan atas dorongan emosional ketimbang pikiran, (c). Hilangnya selera humor, dan (d). Apa yang dipahami sebagai rasionalitas adalah perwujudan dari irasionalisme.

Andaikata Michel Foucault masih hidup, barangkali doski bakalan plengah-plengeh karena semakin hari apa yang dinamainya sebagai “kegilaan dan peradaban” kian nyata adanya. Bahwa untuk menjadi Sapiens yang normal, harus ada kelompok yang bisa dialienasi, ditunjuk sebagai abnormal, dilokalisir sedemikian rupa, atas nama segala tetek-bengek.

Misalnya, konon dulu di tahun 50’an, dengan segala konteks sosial-politiknya pernah populer stereotip ‘kontra-revolusi’. Semua gagasan yang berseberangan dengan Bung Besar akan didepak ke tepi. Tapi saat memasuki Orde Baru, stereotip yang populer itu kemudian berganti menjadi ‘anti-pancasila’ dan ‘anti-pembangunan’. Dan saat reformasi sukses diterjemahkan sebagai politik bagi-bagi kursi, maraklah istilah kafir, neolib, asing-aseng dan seterusnya, yang secara serampangan diletakkan dalam satu lipatan yang sama dan justru kian menguatkan tesis salah-kaprah Samuel Huntington dalam “Clash of Civilizations” puluhan tahun lalu.

Dalam pola perilaku politik, agaknya Sapiens zaman now memang mewarisi DNA Homo Homini Lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya) dari rezim-rezim sebelumnya. Satu pola yang telah menjadi tradisi itu akan terlihat bila direfleksikan pada apa yang terjadi dalam satu tahun belakangan, di mana Sapiens masih saja gemar mencipta stigma dan terjerat oleh stigma yang dibuatnya sendiri. Stigma ini, sebagaimana fiksi/mitos yang diuraikan Yuval Noah Harari;

“..memungkinkan kita bukan hanya membayangkan sesuatu, melainkan juga melakukannya secara kolektif…, Mitos semacam itu memberi Sapiens kemampuan yang belum ada sebelumnya, untuk bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah besar (lihat, Harari, 2017: 28)”

Secara pragmatis, baik fiksi ataupun mitos memiliki kelebihan dalam membangkitkan solidaritas yang telah tercerabut dari akar komunalisme dan tercerai-berai lantaran efek samping dosis modernisme yang menciptakan pribadi-pribadi individualistis. Namun di sisi lain, mitos/fiksi/stereotip/stigma yang dikonstruksi secara keterlaluan juga mengakibatkan panjang sumbu akal sehat kian memendek dari hari ke hari. Sehingga dengan sedikit percikan api saja, kepala bisa langsung gosong terbakar.

Dalam formasi diskursif, wacana mayoritanisme yang belakangan juga ikut menguat sebagai efek samping politik praktis juga gemar menggasak ruang publik. Sebagian masyarakat menjadi gemar mengelap-elap logosenstrisme, kecanduan dengan kebenaran absolut versi diri sendiri dan kelompoknya. Mengumbar percakapan-percakapan privat ke ranah publik dan demikian juga sebaliknya, hingga batas antara yang privat dan yang publik mengalami rusak berat.

Yang mengherankan, dalam situasi semacam itu, kondisi mental mayoritas bisa menyusut seperti balon kempes di udara, seolah tidak sadar bahwa dirinya adalah subyek besar yang memiliki kapasitas untuk menyeimbangkan suhu percakapan dalam interaksi sosial di ruang-ruang publik.

Jangankan Foucault, bahkan Ronggowarsito atau Serat Nostradamus sekalipun sudah sempat menyinggung kecenderungan Sapiens ini jauh-jauh hari. Akibat tingkah-polahnya, tren histeria milenarianisme menjadi satu gejala umum yang nyaris bermukim di setiap peradaban.

Akhirnya, orang kemudian lebih sibuk mengurusi fiksi ketimbang yang riil, sebab yang riil sudah berganti menjadi fiksi dan begitu sebaliknya. Inilah fenomenologi fiksi, di mana Heidegger pasti akan kelimpungan gagal paham kalau ia hidup di zaman now.

Lalu Jacques Lacan akan nimbrung, “Itu namanya subyek yang terbelah. Diktum psikoanalisa di zamanku mengatakan, Sapiens adalah makhluk yang selalu merasa kurang (lackness), seolah ada yang hilang dari dirinya, dan untuk menutup bolong itulah ia memerlukan liyan untuk dijadikan lem kastol tambal ban”

“Jadul bener referensimu. Gak ada yang lebih kekinian, nih??”

Selamat menjalankan kalender baru!