Semenjak pandemi COVID-19 merebak, seringkali kita menjumpai artikel yang membahas soal keganasan pandemi Flu Spanyol serta membandingkannya dengan kondisi saat ini. Pesannya satu: kita harus belajar darinya.

Saya rasa, selain karena sudah terlambat, kita memang tak akan bisa belajar dari apa yang terjadi 100 tahun lalu itu. Masalahnya bukan karena tidak ada informasi tentangnya, namun kita sebagai masyarakat telah melupakannya secara kolektif. Memang samar-samar kita tahu ada pandemi Flu Spanyol dengan segudang informasinya, namun kita lupa bagaimana sensasi ketakutan dan seberapa mencekamnya Flu Spanyol tersebut.

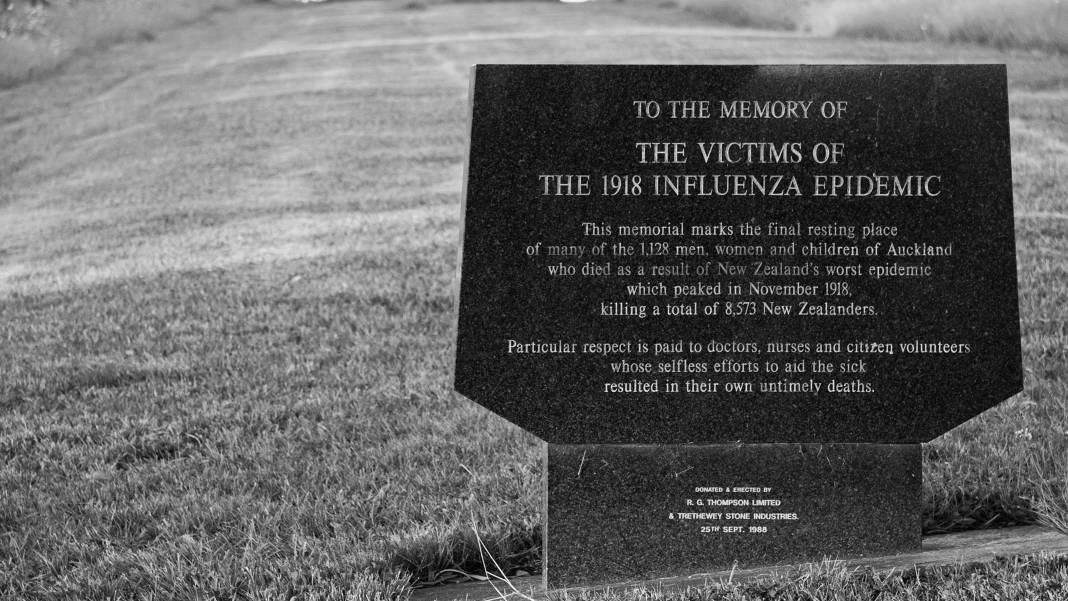

Bila bicara soal keganasan, tidak ada yang perlu diragukan dari Flu Spanyol. Dia punya semua karakteristik pembunuh massal: tingginya tingkat kematian dan penyebaran secepat kilat karena menular lewat udara (airborne). Dalam kurun dua tahun, virus ini menjangkiti 500 juta manusia, sepertiga populasi dunia saat itu serta memakan korban hingga 100 juta jiwa. Angka kematian tersebut lebih tinggi ketimbang jumlah korban Perang Dunia I & II, Perang Korea, Vietnam, Afghanistan, dan Irak bila digabungkan.

Namun ketakutan bukanlah soal angka statistik. Ketakutan lebih soal persepsi subjektif yang dipercayai manusia berdasarkan pengalaman sosial-historisnya, termasuk kisah, mitos, dan pandangan umum.

Harari menyebut ini sebagai “warisan kognitif” dari leluhur yang mana otak manusia lebih mudah mencerna secara praktis kisah-kisah ketimbang angka statistik (Harari, 2011). Tanpa merendahkan korban sdan keluarga, masyarakat lebih was-was akan aksi terorisme ketimbang menuruti anjuran pembatasan konsumsi gula.

Padahal secara statistik, Diabetes Mellitus membunuh 1,6 juta orang. Jauh diatas angka kematian akibat aksi teror, 25.722 jiwa. Begitulah ketakutan yang kaitannya bukan soal logika statistik melainkan mesti dianalisis konteks sosial-politik yang mendasari kemunculannya.

Selain soal persepsi subjektif atas ketakutan, salah satu penyebab lainnya pandemi Flu Spanyol lekas memudar dari memori kolektif masyarakat dunia adalah timing yang kurang tepat. Bukan maksud hendak mengatakan bahwa pandemi bisa kita atur waktu kedatangannya, namun memang ada sedikit ketidakberuntungan umat manusia dalam kasus ini.

Pandemi Flu Spanyol muncul di tengah kecamuk Perang Dunia I. Tidak hanya mengalihkan atensi dunia, Perang Dunia I juga membawa dampak hukum yang mempengaruhi distribusi informasi soal Flu Spanyol.

Adalah Sensor Perang yang berperan dalam mandeknya penyebaran informasi soal pandemi. Seperti yang diakui oleh surat kabar The Economist bahwa Sensor Perang itu diberlakukan kepada semua pers, termasuk The Economist. Pers dilarang mewartakan segala informasi yang mampu meruntuhkan moral tentara, termasuk soal bahaya wabah yang kelak tumbuh subur di tengah peperangan.

Bahkan ada semacam manuver politis dari pemiliknya dalam mengganti pimpinan redaksi yang menolak perang dengan yang pro-perang agar Sensor Perang dipatuhi tanpa halangan. Sensor Perang jugalah yang berperan dalam penyematan kata “Spanyol” sebagai nama pandemi flu ini. Musababnya, Kerajaan Spanyol kala itu mengambil posisi netral dalam peperangan sehingga persnya lebih bebas mewartakan pandemi. Terlepas darimana muasal virus ini, sebagaimana kita tahu, pandemi ini lebih dikenal sebagai Flu Spanyol.

Honigsbaum dalam artikelnya di The Conversation yang berjudul “Why historians ignored the Spanish flu” memberikan penjelasan bagaimana keganasan bersejarah Flu Spanyol bahkan luput dari perhatian sejarawan. Dalam satu bagiannya, Honigsbaum berargumen bahwa tidak adanya fiksi dan ideologi yang mendasari pandemi berperan dalam luputnya sejarawan dalam mengkaji segmen sejarah ini.

Bila sejarawan yang memang berfokus menggali masa lalu saja terluput, apalagi masyarakat awam. Begini, kita dengan mudah mengingat betapa heroiknya Pangeran Diponegoro mengobarkan perlawanan Pribumi vis a vis Pemerintah Hindia-Belanda karena ada kisah-kisah heroisme serta semangat anti-penjajahan disana. Begitupun jawaban atas mengapa kita lebih mengingat Perang Salib, satu kejadian yang jauh secara ruang dan waktu dari masyarakat Indonesia sekarang.

Ya, korban yang berguguran di Perang Salib mati di atas narasi martir, jihad, semangat membela agama yang memastikan kisahnya akan terus langgeng dalam memori kolektif masyarakat. Bagaimana dengan korban pandemi Flu Spanyol? Mereka, lagi-lagi tanpa mendiskreditkan korban dan keluarga, mati begitu saja. Tumbang tanpa cerita.

Keberadaan kisah dan cerita sangat berperan dalam mengawetkan ingatan tentang segala peristiwa, termasuk bencana. Dalam membedah relevansi mitos dan kejadian atau bencana geologi digunakan metode geomitologi yang mempercayai adanya relevansi suatu mitos dengan kejadian geologi tertentu, termasuk bencana.

Mitos dalam geomitologi bukanlah bukti, melainkan petunjuk dan titik berangkat kepada pembuktian kejadian atau bencana secara saintifik. Bicara soal mitos kebencanaan tidak bisa lepas dari kisah-kisah banjir di berbagai belahan dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah banjir Nuh atau Noah yang dijuluki The Great Flood.

Banjir ini, menurut mitos yang ada, terjadi secara global dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Belakangan, para ilmuwan mempercayai kejadian yang menjadi dasar munculnya mitos ini adalah meteor seluas 4,8 km yang menghantam pesisir Madagaskar pada 5000 tahun yang lalu sehingga memunculkan gelombang tsunami setinggi 600 kaki.

Begitu pun dengan mitos Banjir Cina, berkaitan dengan legenda pendirian Dinasti Pertama Cina, yang berhasil dibuktikan kebenarannya. Banjir bandang pernah melanda wilayah tersebut pada kisaran tahun 1920 SM, berdasarkan hasil riset sekelompok ilmuwan Tiongkok.

Bukan hanya menyimpan memori kolektif, bahkan mitos terkadang memuat petunjuk soal mitigasi bencana. Mulai dari peningkatan persepsi resiko (memunculkan ketakutan) hingga tuntunan evakuasi. Seperti mitos Smong, kisah tentang ancaman gelombang pasang yang terjadi tiba-tiba dan mencekam, yang dipercayai oleh masyarakat Pulau Simeuleu, salah satu pulau di lepas pantai barat Aceh.

Berdasarkan riset yang dimuat di International Journal of Disaster Risk Reduction, mitos ini sempat meredup. Namun pengisahan Smong mulai digiatkan kembali oleh para pemuka adat pasca gempa dan tsunami pada tahun 1907 yang menjadi episode kelam sejarah masyarakat Simeuleu. Hasilnya, pada saat tsunami di tahun 2004 yang menghantam pesisir Samudera Hindia, termasuk Pulau Simeuleu, masyarakat sudah tahu apa yang mesti diperbuat. Menurut catatan, hanya tiga dari 70.000 warga Simeuleu yang menjadi korban tsunami.

Waktu yang “salah”, sensor perang, hingga nihilnya kisah dan ideologi yang melandasi pandemi serta kematian para pengidap virus flu membuat upaya belajar dari sejarah Flu Spanyol menjadi mustahil.

100 tahun dan masih berhitung, masyarakat dunia masih banyak yang belum tahu bahwa pernah ada pandemi yang sebegitu ganasnya. Bagaimana bisa berbicara soal memori kolektif dan mitigasi bencana pandemi bila sekadar pengetahuan tentang adanya Flu Spanyol saja belum semua orang memilikinya? Maka dari itu, Flu Spanyol hanya menjadi bagian kecil sejarah manusia yang pernah datang, mencekam, lantas dilupakan.