Dari kesunyian Ciamis, seorang lelaki sederhana menulis tafsir 30 juz dalam bahasa Sunda. Ia ingin agar Al-Qur’an tak sekadar dibaca, tapi dirasakan dan dihidupi.

Bahasa Ibu, Bahasa Iman

Di tengah hiruk pikuk perdebatan tafsir di ruang-ruang akademik dan seminar nasional, nama Mohammad Emon Hasim mungkin jarang terdengar. Namun, di tanah Sunda, karyanya bergaung seperti doa yang dibisikkan pelan tapi dalam: Ayat Suci Lenyepaneun.

Tafsir itu ditulis dalam bahasa Sunda lancaran, bukan bahasa Arab, bukan pula Indonesia formal. Sebuah keberanian yang jarang dilakukan di masa itu. Dalam kesederhanaannya, Hasim menulis tafsir lengkap tiga puluh juz, menjelaskan makna Al-Qur’an dengan bahasa yang lembut, jernih, dan akrab bagi masyarakatnya.

Nama “Lenyepaneun” berasal dari kata lenyepan — berarti menyelam, mendalam, dan meresap ke hati. Begitu pula tafsir ini: lahir dari kedalaman rasa, bukan sekadar tumpukan literatur.

Kegelisahan Seorang Anak Kampung

Emon Hasim lahir di Kawali, Ciamis, Jawa Barat, pada 15 Agustus 1916. Ia bukan ulama besar yang dididik di Al-Azhar atau Madinah. Ia seorang autodidak yang mencintai ilmu. Bahasa Arab, Inggris, Belanda, bahkan Jepang ia pelajari sendiri — bukan demi gelar, tapi karena haus makna.

Kegelisahan muncul ketika ia menyadari bahwa masyarakat Sunda rajin membaca Al-Qur’an, tapi banyak yang tak mengerti isinya. Mereka mengaji dengan lancar, tapi tak memahami pesan Tuhan di balik ayat-ayat itu.

Hasim sering berkata pada muridnya:

“Naon gunana maca Qur’an lamun henteu ngarti eusina?”(“Apa gunanya membaca Al-Qur’an jika tidak memahami isinya?”)

Kalimat sederhana itu menjadi bara kecil di hatinya. Bara yang membakar semangat untuk menulis tafsir agar Al-Qur’an bisa “bicara” kepada orang Sunda dengan bahasa mereka sendiri.

Menulis di Tengah Keterbatasan

Hasim memulai penulisan Lenyepaneun tanpa fasilitas riset, tanpa tim besar, bahkan tanpa dukungan finansial memadai. Ia menulis di rumahnya, di bawah cahaya lampu minyak, ditemani suara jangkrik dan tumpukan kertas yang mulai menguning.

Baginya, menulis tafsir bukan pekerjaan akademik, tapi ibadah sunyi. Ia membaca ayat demi ayat, menafsirkan maknanya, lalu mencari padanan kata Sunda yang paling tepat, paling lembut, paling ngahiji dengan makna wahyu.

Kadang ia berhenti lama hanya untuk merenungkan satu kata Arab — bagaimana menerjemahkannya agar terasa hidup dalam logat Sunda.

“Selama Gusti Allah masih méré waktu, kuring kudu nulis,” katanya suatu ketika. (“Selama Tuhan masih memberi waktu, aku harus menulis.”)

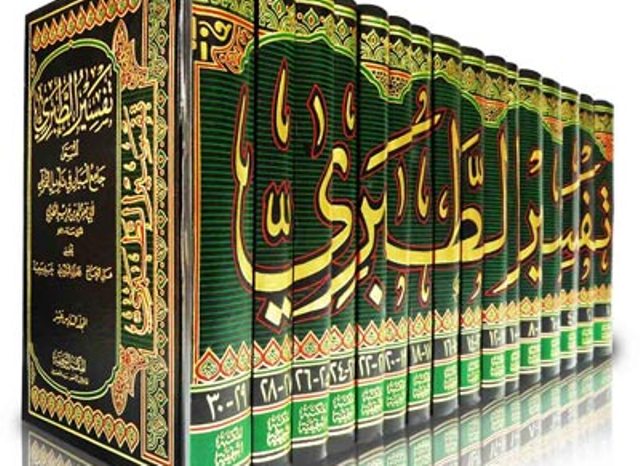

Keteguhan itu membuatnya menyelesaikan karya besar: tiga puluh jilid tafsir, sesuai tiga puluh juz Al-Qur’an. Karya yang lahir bukan dari ruang akademik, tapi dari ruang hati yang tak pernah berhenti belajar.

Tafsir yang Menyapa, Bukan Menggurui

Saat membaca Ayat Suci Lenyepaneun, kita seperti diajak berbincang santai oleh seorang tetua yang bijak. Hasim menafsirkan Al-Qur’an dengan bahasa yang “ngalembereh” — lembut tapi menghunjam.

Ia tak menulis dengan gaya otoritatif atau akademik, melainkan dengan rasa. Tafsirnya memadukan antara dalil dan budaya, antara wahyu dan kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda.

Hasim kerap menggunakan babasan dan paribasa Sunda untuk menjelaskan ayat.Misalnya, ketika berbicara tentang keikhlasan, ia menulis:

“Ikhlas téh siga cai nu ngalir tina gunung, teu milih saluran, teu nyiar pujian.”(“Ikhlas itu seperti air yang mengalir dari gunung, tak memilih saluran, tak mencari pujian.”)

Gaya ini menjadikan tafsirnya mudah dicerna oleh masyarakat desa. Orang Sunda merasa Al-Qur’an sedang “ngabebenerkeun” (menyapa dan membenarkan) hidup mereka — bukan menggurui, tapi menuntun.

Bahasa sebagai Jembatan Spiritual

Dalam tafsirnya, Hasim berpegang pada metode tahlili (analisis per ayat), namun dengan corak adabi ijtima’i — tafsir sosial-budaya. Ia tidak berhenti pada makna linguistik, tetapi mengaitkannya dengan realitas sosial dan moral masyarakat Sunda.

Baginya, bahasa lokal bukan penghalang wahyu, melainkan jembatan spiritual.Ia percaya bahwa ketika manusia berbicara dengan bahasa ibunya, maka jiwanya ikut berbicara.

Melalui Lenyepaneun, Hasim tidak hanya menafsirkan Al-Qur’an, tetapi juga menghidupkan bahasa Sunda sebagai medium iman. Ia mengajarkan bahwa kebudayaan lokal bisa menjadi ruang suci untuk memahami wahyu.

Menentang Keseragaman, Merawat Keberagaman

Karya Hasim juga lahir di tengah situasi politik Orde Baru, di mana segala sesuatu cenderung diseragamkan — termasuk bahasa dan tafsir agama. Namun ia berani berbeda: menulis tafsir dalam bahasa Sunda ketika banyak kalangan menganggap tafsir lokal tak punya nilai akademik.

Keberanian itu bukan bentuk perlawanan politik, melainkan perlawanan kultural.Ia ingin menunjukkan bahwa kebenaran ilahi tidak harus disampaikan dengan bahasa dominan.Bahwa Al-Qur’an bisa bersuara dengan logat apa pun — Arab, Indonesia, atau Sunda — selama pesan sucinya tersampaikan.

Dalam diamnya, Hasim sedang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar: hak budaya untuk memahami Tuhan dengan cara sendiri.

Legasi dari Tanah yang “Lenyepan”

Kini, Ayat Suci Lenyepaneun dikenang sebagai salah satu tafsir lokal paling lengkap di Indonesia. Karya ini menjadi bukti bahwa Islam Nusantara bukan sekadar slogan, tapi kenyataan historis yang hidup di masyarakat.

Banyak akademisi kemudian meneliti corak tafsir Hasim, terutama karena ia berhasil menggabungkan tradisi keilmuan Islam dengan nilai-nilai budaya Sunda.Ia tidak hanya menerjemahkan kata, tapi juga menerjemahkan rasa — sesuatu yang jarang dilakukan mufasir modern.

Dalam setiap jilidnya, Lenyepaneun terasa seperti perjalanan spiritual:dari teks menuju konteks, dari huruf menuju kehidupan, dari langit menuju tanah.

Pelajaran untuk Zaman yang Bising

Dunia kita hari ini penuh suara — tafsir di YouTube, ceramah di TikTok, potongan ayat di media sosial. Namun di tengah kebisingan itu, kisah Emon Hasim mengingatkan kita pada satu hal yang hilang: keheningan dalam memahami.

Ia menulis bukan untuk viral, tapi untuk memberi makna.Ia menafsirkan bukan untuk debat, tapi untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan dan sesamanya.

Mungkin, di tengah kecepatan zaman ini, kita butuh kembali “lenyepan” — berhenti sejenak, menunduk, merenung, dan membiarkan ayat-ayat Tuhan berbicara dengan bahasa yang kita pahami.

Sebab seperti yang diyakini Emon Hasim,

“Al-Qur’an moal aya hartina lamun henteu nyurup kana kahirupan.”(“Al-Qur’an tak akan bermakna bila tak menyatu dengan kehidupan.”)

Dari Tatar Galuh untuk Dunia

Kisah Emon Hasim adalah kisah tentang keberanian seorang lokal menghadapi keseragaman global. Tentang bagaimana iman bisa tumbuh di antara bambu, sawah, dan bahasa ibu. Tentang keyakinan bahwa setiap bangsa berhak menemukan Tuhan dalam bahasanya sendiri.

Ayat Suci Lenyepaneun bukan hanya tafsir; ia adalah manifesto spiritual kebudayaan Sunda — pengingat bahwa Al-Qur’an bukan monopoli bahasa, tapi milik seluruh umat manusia.

Dari desa kecil di Ciamis, Hasim membuktikan bahwa langit bisa turun ke bumi — jika kita berani menulis, membaca, dan mendengar dengan hati yang lenyepan.