Pada tahun 1838, seorang laki-laki Belanda dari Amsterdam pergi ke sebuah negeri yang membentang luas di Hindia Timur, sebuah negeri koloni yang berada dibawah naungan Kerajaan Belanda, yang kemudian diberi nama Hindia-Belanda.

Ia berlabuh di Batavia, sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan negeri koloni di tanah Hindia. Pada masanya, terdapat kesempatan bagi kalangan orang-orang Belanda yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah untuk mengubah nasib, dengan mencari kekayaan dan jabatan di negeri koloni itu.

Tak lama, Eduard (yang memiliki nama panjang Eduard Douwes Dekker) mendapatkan pekerjaan sebagai ambtenaar (pegawai negeri) di kantor Pengawasan Keuangan Batavia. Selama meniti karir di negeri koloni, Eduard punya karir yang cemerlang. Ia banyak mengemban tugas urusan keuangan dan administrasi pemerintahan kolonial.

Tak lebih dari tiga tahun, ia ditempatkan sebagai ambtenaar pamong praja di Sumatera Barat dan oleh Gubernur Jendral Andreas Victor Michiels ia dikirim ke kota Natal yang saat itu salah satu kota terpencil sebagai seorang kontrolir.

Walau sempat diberhentikan, Eduard diangkat kembali menjadi asisten residen di Lebak, wilayah sebelah selatan karesidenan Banten yang bertempat di Rangkasbitung. Di Lebak inilah Eduard menemui sejumlah fenomena yang mendorongnya menulis sebuah roman yang menggugat “kongkalikong” antara pemerintah kolonial dengan pejabat pribumi yang memiskinkan rakyat kecil. Roman itu ia beri judul; Max Havelaar, dengan nama samaran yang ia pakai; Multatuli.

Saat ia di Lebak, ia menjumpai praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Lebak, kepala pemerintahan bumiputra yang berkuasa dengan sistem hak waris dan telah memegang kekuasaan selama 30 tahun. Bupati Lebak gemar menggunakan kekuasaan sewenang-wenang. Kerap memperkerjakan rakyat tanpa dibayar dan merebut hewan ternak milik petani untuk pesta keluarga. Kehidupan Bupati Lebak yang seba glamor, bermewah-mewahan dan berfoya-foya membuat penghasilan yang diperoleh dari jabatannya tak cukup untuk menopang kehidupannya.

Syahdan, Eduard dengan hati keras mendakwa sang Bupati Lebak “korupsi”. Namun apa yang dituduhkan Eduard, sang asisten Residen, tak pernah dirasa oleh Bupati Lebak.

Sang Bupati adalah seorang keturunan ningrat. Ia masih bagian dari keluarga para raja. Selama ini baginya; sawah, hasil panen dan semua wilayah Lebak beserta isinya adalah milik dirinya dan keluarganya. Bahkan rakyat adalah miliknya.

Apa yang “adil” dan “tak adil” bagi sang Bupati sudah tercantum dan tertuliskan dalam sebuah “babad”. Ia bukanlah hasil pergulatan orang yang ingin memainkan peran yang sama. Namun sudah jadi ajaran yang tertuang dalam kitab dan dongeng kerajaan. Bahkan kebenaran tak ditemukan dalam kerumunan rakyat yang ramai. Kebenaran adalah urusan sabda pandita ratu. Konstitusi adalah ucapan yang muncul dari mulut sang dipertuan Agung. Dan rakyat adalah mereka yang diperintah.

Sehingga ia tak merasa dirinya korupsi. Bagi sang Bupati antara “Yang Publik” dan “Yang Pribadi” tak ada batas. Dirinya adalah tubuh kekuasaan. Dan kekuasaan adalah dirinya sendiri. Bahkan ia mendakwa dirinya adalah pusat semesta raya ini. Dan kuasa di tangannya adalah titah ilahiah, yang di daulat oleh sang Khaliq untuk menetramkan alam dan manusia di bumi ini.

Namun Eduard bersikukuh. Bahwa sang Bupati menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Mengutamakan kepentingan diri diatas kemaslahatan orang banyak. Banyak rakyat Lebak yang mati kelaparan, sang Tuan Bupati hidup bergelimang harta dan foya-foya. Tetapi, sang Bupati tetap merasa diri tak korupsi. Baginya, semua ini sudah jadi bagian dari tradisi.

Ada sebuah ketegangan paradigmatik yang penting. Eduard yang berapi-api itu memakai sebuah dalil “modern”. Bahwa Negara dan sebuah pemerintahan adalah representasi dari “Yang Publik”. Negara ialah organisasi rasional yang bekerja di wilayah publik. Namun itu tak berlaku bagi sang Bupati. Baginya, Negara tak lain tak bukan adalah dirinya sendiri. Negara milik “Yang Pribadi”. Dan pemerintahan hanya urusan privat sang baginda.

Apa yang dilakukan sang Bupati bertentangan dengan dalil modern tentang sebuah upaya pengelolaan pemerintahan, bahkan bertentangan dengan makna “Politik”. Aristoteles dalam karyanya Politics menjelaskan bahwa politik adalah upaya mengatur polis (kota, negara) yang mendahului oikos (keluarga). Dengan kata lain, dalam politik urusan publik jadi soal yang utama, diatas urusan privat.

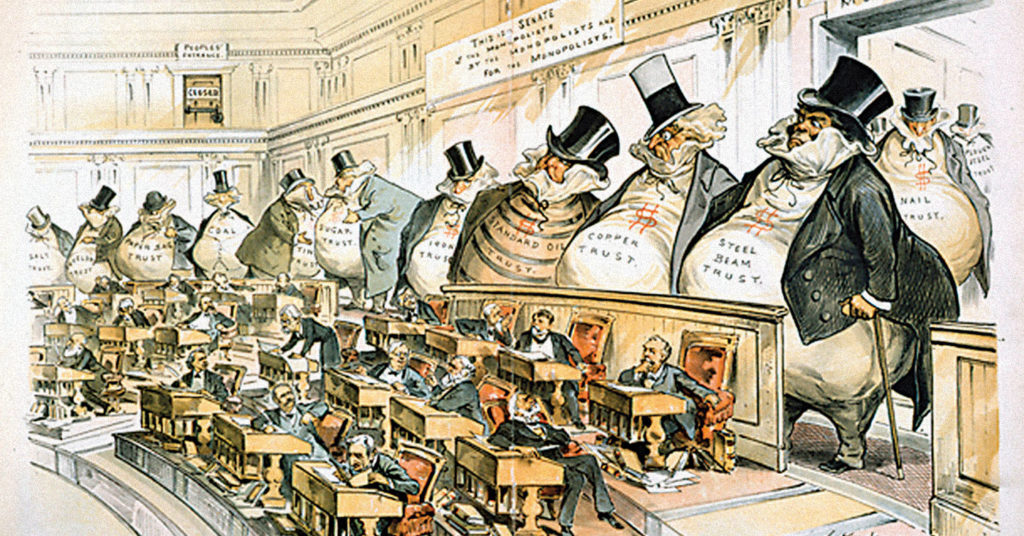

Namun “korupsi” telah mambuat politik jadi urusan privat, dimana kekuasaan dan kebijakan politik semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat pribadi. Korupsi perlahan menciptakan upaya “privatisasi politik”, yang berarti menyisihkan kepentingan publik, kepentingan bersama dalam proses politik. Tak ada lagi ruang bersama dalam politik, dan politik bukan lagi sebuah proses intersubyektif yang mempertautkan berbagai kepentingan (interest) manusia-manusia yang duduk mengitarinya. Melainkan hanya sekedar pertaruhan urusan privat.

Akhirnya manusia pun hanya menjadi makhluk homo faber, sebuah konsep manusia seperti apa yang diungkapkan Hannah Arendt; “manusia yang memiliki pengetahuan tetapi tak dapat berpikir, dan itulah manusia banal”. Ia tak dapat berpikir akibat terjadi “penyumbatan” oleh dominasi kepentingan privat terhadap rasionalitas mereka dan dimensi kepolitikan manusia.

Sejatinya, tak perlu ada aturan yang melarang narapidana korupsi ikut jadi calon legislatif. Tapi kita tahu, politisi kita tak tahu malu, terjerat korupsi bukan malah mundur dari gelanggang politik, justru semakin percaya diri untuk kembali ikut berkontestasi. Dari sini pelarangan itu perlu, ditengah para pelaku korupsi tak tahu diri.

Namun apa lacur, mungkin politisi korup itu sama layaknya sang Bupati Lebak, yang tak merasa diri korupsi. Mereka merasa kekuasaan yang mereka genggam jadi milik pribadi. Apalagi saat ini, seringkali kekuasaan itu diraih dari transaksi jual-beli. Bahkan diraih dengan modal yang tak sedikit. Kekuasaan pun jadi alat untuk mengembalikan, dan memperbesar kekayaan. Dan ini jadi siklus yang laten, hingga diam-diam jadi sebuah tradisi.

Namun banyak argumen yang menyatakan bahwa pelarangan narapidana korupsi menjadi calon legislatif melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi kita lupa, akibat korupsi jutaan manusia tak memperoleh perlakuan yang adil didalam hukum, tak memperoleh akses kesehatan dan pendidikan yang layak yang semuanya bagian dari hak asasi manusia. Sehingga argumen perlarangan napi korupsi menjadi calon legislatif jadi tak berlaku karena korupsi telah mencerabut basic right (hak dasar manusia) yang menjadi sumber rujukan konsep hak asasi manusia.

Dalam konteks politik, korupsi selalu ingin meniadakan proses check and balanced. Sehingga korupsi selalu bertaut dengan otoritarianisme. Dan otoritarianisme menghilangkan kesetaraan warga dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Maka korupsi bertentangan dengan prinsip equal-liberty yang menjadi fondasi hak asasi manusia. Dengan kata lain, korupsi justru menjadi conditio sine qua non dari pelanggaran hak asasi manusia.