Senin (07/08/2023) dihebohkan informasi menyeruak, mengenai pelaksanaan kontes kecantikan bernama Miss Indonesia yang dinilai melakukan tindak pelecehan seksual bagi para finalis. Beberapa korban tidak tinggal diam dan melayangkan surat aduan ke pihak berwajib.

Pelaksanaan yang sudah bergulir sekitar awal Agustus itu, baru menyeruak ketika para korban memberanikan diri untuk membuka tabir gelap kontestasi Miss Indonesia. Beberapa pihak mendampingi, karena rasa trauma yang amat terbetik, membuat para korban melipat-lipat raut wajahnya karena perasaan kesal. Fenomena, kecantikan yang dikontestasikan, tersirat sebuah pemaknaan yang amat serius untuk dibicarakan. Adalah kecantikan perempuan yang membuat sorot mata siapapun takjub.

Syahdan, narasi “takjub”, bagi Jean Paul Sartre adalah sebuah ancaman serius bagi seseorang yang diobyekan. Disamping sisi, Sartre pun mempertegas, kondisi demikian tak dapat dipungkiri, karena faktum-faktum empirisme melahirkan entitas antara subyek dan obyek yang bersinggungan -L’ autrui.

Posisi para perempuan yang mengikuti kontes kecantikan itu, jelas-jelas sebagai yang diobyekan. Mereka diukkur, diamati dan diendus untuk dinilai guna sebuah predikat; memuaskan, kurang atau cukup, dsb. Adalah Body Checking. Body Checking atau dalam istilah Indonesia itu pengecekan atau penilaian tubuh.

Pelik-pelik dunia kontes kecantikan sempat menyuguhkan perdebatan sampai hari ini. Dunia kontestasi kecantikan banyak menuai polemik. Pada 1996 Alya Rohali, sempat diintervensi oleh negara, untuk tidak diperkenankan mengikuti kontestasi kecantikan bernama Miss Universe. Mafhum, negara mengutuk lantaran, dalam perlombaan itu, akan menggenakan sandang yang vulgar tak seperti galibnya di Indonesia.

Beberapa pasang mata menyaksikan, munculah pelbagai ide. Pro dan Kontra pun alhasil muncul untuk membicara masalah Alya Rohali. Peristiwa itu kembali menyembul dengan kemasan yang berbeda. Adalah tindak pemaksaan untuk menilik lekuk tubuh para finalis guna dicontreng untuk keperluan penilaian tanpa sehelai kain yang menutupi. Para finalis sontak merengek dan menunjuk tim pelaksana tak sesuai dengan prosedur.

Feminisme dan Kontes Kecantikan

Beberapa lapis kelompok feminis menentang kontes kecantikan, lantaran dalam kontes itu tersirat makna eksploitastif membaca perempuan. Kontestasi kecantikan ini melibatkan pelbagai piranti seperti, fesyen, dan polesan bedak untuk membentuk makna baru mengenai kecantikan.

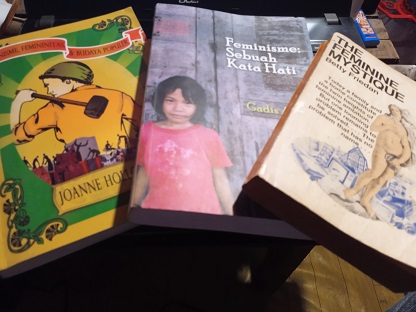

Fesyen yang menjadi sebuah irisan dari kontes kecantikan tidak luput dari sebuah budaya populer yang berkembang. Buku gubuahan Joanne Hollow berjudul Feminisme, Feminitas dan Budaya Populer (Jalasutra, 2000) mengajak kita untuk menyelami silang sengkarut budaya populer yang berimbas kepada eksistensi perempuan.

Fesyen acap kali kita ketahui bergandengan dengan kecantikan, membuat muram Naomi Wolf, membuatnya merasa ironi, lahirlah buku gubahannya berjudul Mitos Kecantikan (Niagara, 2004), yang membongkar aspek dominasi melalui kecantikan yang dinilaikan, sehingga membangun pelbagai tanda-tanda baru dari fesyen untuk konstruk kecantikan para perempuan.

Sejarah perebutan hak dan kesetaraan dalam aras gerak perempuan, terbilang tidak lah mudah. Banyak tabir-tabir berlapis, yang acap kali menghalangi, mafhum perempuan sulit untuk berjingkrak dan mengepal menghalau keterkungkungan.

Simone de Beuvoir dalam The Second Sex (1949) sejak awal dalam aspek kultural, perempuan itu dijadikan pada posisi sekunder. Perempuan tidak boleh merambah selain dunia menyusu, memasak, ataupun, menyapu ini sering kali masih menyeruak dan diamini sebagai diktum faktual tak terbantahkan.

Sontak, pada medio 1960-1970 an, gerakan feminisme barat menyeruak helat pergumulan untuk menyusun gerakan guna menyigi tuntutan kebebasan dan persamaan hak agar setara dengan laki-laki yang pada waktu itu banyak mempengaruhi pelbagai aspek secara gigantik, termasuk mengkritik keras kontes kecantikan sebagai obyektifikasi perempuan yang memilukan.

Syahdan, setelah mendapatkan hak, sontak dapat bergumul juga mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Ironisnya, perempuan banyak terjerembab pada tanda-tanda yang lebih mencerminkan seorang laki-laki. Tak dinaya Betty Freidan dalam bukunya berjudul The Feminine Mystique (Penguin Books, 1963) menjabarkan keresahan Betty karena perempuan luput dari tindak-tanduk asuh melahirkan hingga menyusui yang membutnya meneteskan air mata.

Betty Freidan ialah salah satu dari beberapa tokoh feminis yang menginisiasi aliran feminisme gelombang kedua. Feminisme gelombang kedua getol dan gencar untuk mendakwa alasan kecantikan untuk dikonteskan tiada lain dan bukan, itu bom waktu, yang suatu saat akan membawa perempuan kepada resiko yang merenggut dirinya.

Dalam The Femininen Mystique, Betty Freidan menjabarkan pelbagai keresaha-keresahan perempuan dalam mengetahui identitasnya, ketika mereka di terjang oleh pelbagai tanda-tanda yang dapat mematikan substansi perempuan dalam aras besar kebudayaan.

Keresahan itu, digambarkan secara gambalang kala usianya menginjak umur ke dua puluh satu tahun. Ia merasa terasingkan, melamun dan memikirkan atas dominasi yang membuatnya disibukan dengan sebuah pertanyaan, Who am I?

Pertanyaan-pertanyaan itu datang ketika realitas perempuan, ternyata terjebak oleh keterkungkungan yang lebih sublime dan tak kentara. Adalah penilaian seberapa cantik diukur melalui berapa mahal harga bedak dan parfum, seberapa mahal pakaian yang dikenakan, dan lebih fatal, tolak ukur melalui alat-alat seperti –mohon maaf; payudara atau alat vitalnya. Disamping itu, dalam aspek ekonomi dalam hal ini pembisnis menyediakan piranti-piranti itu unutuk memperngaruhi mereka.

Jacques Lacan banyak membicarakan mengenai kumpulan pelbagai tanda yang dapat berepengaruh kepada tingkah laku kelompok ataupun seseorang. Dalam Ecricts a Selections diterjemahkan oleh Alan Sheridan (1977), disitu dijabarkan, masyarakat kita diatur oleh pelbagai aturan simbolis. Aturan-aturan simbolis yang bergerak mengembang tanpa tedeng aling-aling itu mengkonstruk aras berpikir, bersikap dan berfesyen.

Konsesi Sosial

Jonathan Haidt acap kali kita ketahui sebagai seorang psikolog dan penulis sosial, menawarkan buku menarik berjudul The Rightous Mind (KPG, 2012), yang menekankan pentingnya sebuah konsesi sosial. Konsesi sosial berupa kesepakatan ataupun konsensus atar kelompok ataupun individu dalam aspek apapun.

Bila terjadi sebuah pemaksaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, ataupun dalam hal ini para finalis yang dipaksa untuk bertingkah di luar dari rel rancangan kegiatan, maka kondisi tersebut bertentangan dengan butir konsensi sosial. Mafhum, kasus tersebut lekas-lekas diusut dan dipertanggungjawabkan.

Gadis Arivia, pernah meninggung terkait kontes kecantikan. Dalam bukunya berjudul Feminisme; Sebuah Kata Hati (Penerbit Kompas, 2006) dimana ia menjungkirbalikan diktum-diktum feminisme gelombang awal yang banyak membabat para kontestan kecantikan. Bagi Arivia, mereka patut untuk didukung, karena dengan unjuk gigi untuk eksistensi merupakan bagian terpenting dalam hak perempuan dalam memilih aras hidupnya sendiri. Bila mengendus kesewenang-wenagnan, tak ada salahnya untuk melawannya. Sekian