Pada tahun 1955 silam, Indonesia untuk kali pertama mengadakan Pemilihan Umum (Pemilu). Namun, Pemilu pada tahun 1955 lalu berbeda dengan Pemilu yang diadakan setelahnya, khususnya pasca reformasi. Perbedaan dasar dari Pemilu 1955 dengan Pemilu yang kita rasakan sekarang ini utamanya berkaitan dengan obyek pemilihan.

Pemilu yang diadakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap ini dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota yang akan menempati dua lembaga: DPR dan konstituante. Kala itu, Indonesia masih menggunakan UUDS Tahun 1950. Dalam Pasal 134 UUDS 1950 diamanatkan dibentuknya konstituante yang akan merumuskan suatu konstitusi baru yang demokratis.

Mestika Zeid, Edy Utama, dan Hasril Chaniago dalam Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1995 (1998), menganggap Pemilu 1955 sebagai Pemilu paling demokratis yang pernah diselenggarakan oleh bangsa ini. Wujud dari pemilu yang demokratis itu terlihat dari persaingan antar partai yang seimbang, tidak ada yang dominan atau didukung pemerintah, dan tidak ada sistem pengangkatan. Tidak heran, bila kemudian anggota konstituante ini diharapkan akan menghasilkan konstitusi sesuai dengan keinginan rakyat.

Adanya konstituante sendiri merupakan tindak lanjut dari kesepakatan para founding fathers pasca ditetapkannya UUD1945 pada tanggal 18 Agustus. Soekarno telah menekankan sifat ke-sementara-an UUD 1945 dengan menjanjikan, bahwa di waktu nanti, apabila keadaan telah tenteram, akan kembali dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.

Hal demikian kembali ditegaskan oleh Soekarno pada waktu pelantikan anggota konstituante tanggal 10 November 1956 dengan mengatakan, bahwa konstitusi yang berlaku selama ini, yaitu 1945, 1949, dan 1950, adalah bersifat sementara. Dan semua konstitusi itu bukanlah hasil permusyawaratan antara anggota-anggota konstituante yang dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu yang bebas dan rahasia, sementara suatu negara hukum yang demokratis, menghendaki sebagai syarat mutlak sebuah konstitusi yang dibuat oleh tangan rakyat sendiri.

Pembubaran Konstituante

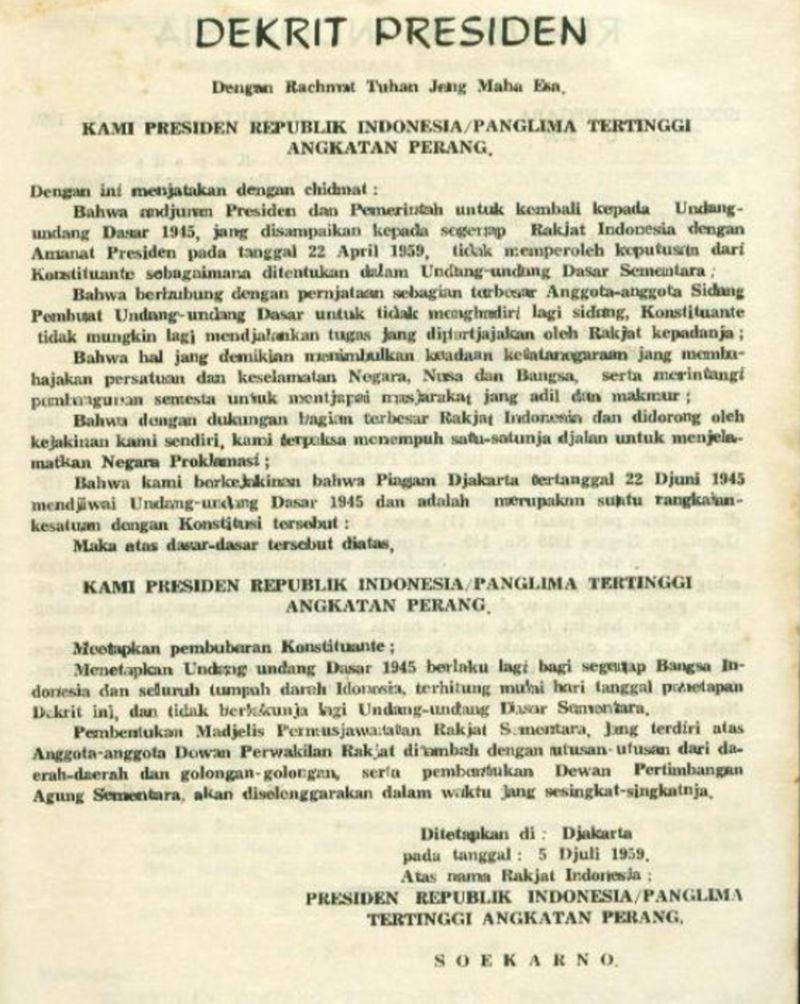

Perumusan suatu konstitusi yang demokratis tidak sempat terlaksana sehubungan dengan berakhirnya tugas konstituante pada tanggal 5 Juli tahun 1959, ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang kemudian berimplikasi besar pada dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Dekrit ini pada pokoknya berisi pembubaran konstituante, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dan menetapkan berlakunya kembali UUD Tahun 1945.

Presiden Soekarno, dalam Dekrit tersebut, menyatakan mendapat dukungan ‘bagian terbesar rakyat Indonesia’ dan tindakannya dilakukan karena negara dalam keadaan ‘darurat’. Menarik untuk diketahui, bahwa dikeluarkannya Dekrit dan dilaksanakannya konsep Demokrasi Terpimpin berakibat pada terjatuhnya Indonesia, di bawah UUD 1945, dalam kediktatoran.

Tentang Dekrit Presiden tersebut, Mohammad Hatta dalam Demokrasi Kita (2008) menyebutnya sebagai tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan merupakan suatu coup d’etat. Pendapat yang lebih keras dikemukakan oleh Usep Ranawijaja, dalam Hukum Tata Negara Indonesia (1983), yang menyatakan bahwa tindakan Presiden kala itu bukan hanya menyimpang secara radikal, melainkan juga menghapus suatu konstitusi dan menggantinya dengan konstitusi yang lain.

Ihwal keabsahan Dekrit 5 Juli 1959, Saldi Isra dalam Sistem Pemerinatahan Indonesia (2019) mengemukakan tiga keberatan. Pertama, sesuai Peraturan Tata Tertib Konstituante, lembaga pembentuk UUD yang diamanatkan UUDS 1950 ini tidak pernah menyetujui, apalagi dengan suara mutlak, usul pemerintah untuk kembali ke UUD 1945.

Kedua, hasil rapat pleno DPR pada 22 Juli 1959 tidak eksplisit menyetuui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam surat yang disampaikan kepada Presiden Soekarno hanya dinyatakan bahwa DPR dengan suara bulat bersedia bekerja sama terus dalam rangka UUD 1945, bukan menyetujui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Ketiga, Pasal 1 ayat (2) UUDS 1950 tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum perubahan konstitusi. Berdasar Pasal 134 UUDS 1950, hanya konstituante dan pemerintah yang berhak menetapkan UUD untuk menggantikan UUDS 1950.

Di luar hal yang telah dikemukakan di atas, tuduhan pemerintah bahwa konstituante gagal melaksanakan tugasnya tidak tepat. Sebab, pemerintah dan konstituante telah sepakat bahwa tugas konstituante akan berakhir pada tanggal 24 Maret 1960. Dan, sebagaimana diketahui, sebelum tanggal 24 Maret 1960, pemerintah dengan dalih keadaan darurat mengeluarkan Dekrit yang mengakhiri tugas konstituante.

Selain itu, pada tanggal 18 Februari 1959, Wilopo selaku ketua konstituante melaporkan bahwa konstituante telah menyelesaikan tugasnya 90%. Dan, meskipun terdapat persaingan ideologis yang sengit antara fraksi Islam dengan fraksi Pancasila, namun keduanya bersedia melakukan kompromi. Bahkan, di dalam internal Partai Masyumi telah ada pembicaraan untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara.

Sehingga, tidak tepat bila dikatakan bahwa konstituante gagal. Adnan Buyung Nasution dalam Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956-1959 (2009) mencatat, pembahasan tentang pengujian undang-undang dan pembatasan kekuasaan menjadi salah satu tema pembicaraan dalam sidang konstituante. Bahkan, Pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disepakati berjumlah 22 Pasal.

Setelah Dikeluarkannya Dekrit

Pasca dikeluarkannya Dekrit, serentetan peristiwa besar susul menyusul dalam waktu yang tidak lama: pembubaran Masyumi dan PSI, pembubararan DPR, pengangkatan DPR-GR, hingga ditetapkannya Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Puncaknya, terjadi peristiwa Gerakan 30 September yang menjadi akhir dari Demokrasi Terpimpin, sekaligus menjadi babak baru naiknya Orde Baru dalam panggung nasional.

Tradisi Orde Lama yang cenderung mensakralkan UUD 1945, meskipun dalam praktiknya justru kerap melanggar, dilanjutkan dengan makin kuat oleh Orde Baru. Hal ini di antaranya dituangkan dalam UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu, dimana dalam UU tersebut ditentukan, sepertiga anggota MPR diangkat oleh pemerintah, juga 100 dari 460 anggota DPR termasuk sipil dan wakil ABRI. Tujuan diangkatnya wakil-wakil rakyat oleh pemerintah tidak lain untuk menjaga UUD 1945 dari perubahan.

Penjelasan terkait keberadaan anggota perwakilan rakyat yang diangkat pemerintah kemudian dijelaskan Soeharto, dalam pidato pada Rapim ABRI di Pekan Baru tanggal 27 Maret 1980. Ia mengatakan, bahwa dalam rangka menjaga UUD 1945 dari perubahan, lebih baik Ia menculik seseorang yang ingin melakukan perubahan. Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa 1/3 anggota MPR diangkat untuk mengamankan UUD 1945 dari pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan.

Meski UU Pemilu sempat mengalami beberapa perubahan, namun ketentuan mengenai keberadaan sebagian anggota DPR dan MPR yang tidak dipilih melalui Pemilu tetap dipertahankan sampai Orde Baru jatuh. Kejatuhan Orde Baru pada 1998 bukan berarti menghilangkan segala pengaruhnya dalam politik di Indonesia. Sisa pengaruh tersebut masih ada saat dan setelah UUD 1945 diamendemen pada 1999-2002.