Indonesia dikenal sebagai negara dengan bonus demografi yang menjanjikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 50% populasi Indonesia didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni 15–39 tahun. Ini adalah angka yang mengesankan, yang bila dimanfaatkan secara optimal, dapat menjadi kekuatan besar dalam pembangunan nasional. Namun, di balik angka ini tersembunyi ironi yang tajam: suara anak muda masih terpinggirkan dalam pengambilan keputusan, baik dalam ranah politik, kebijakan publik, maupun wacana sosial.

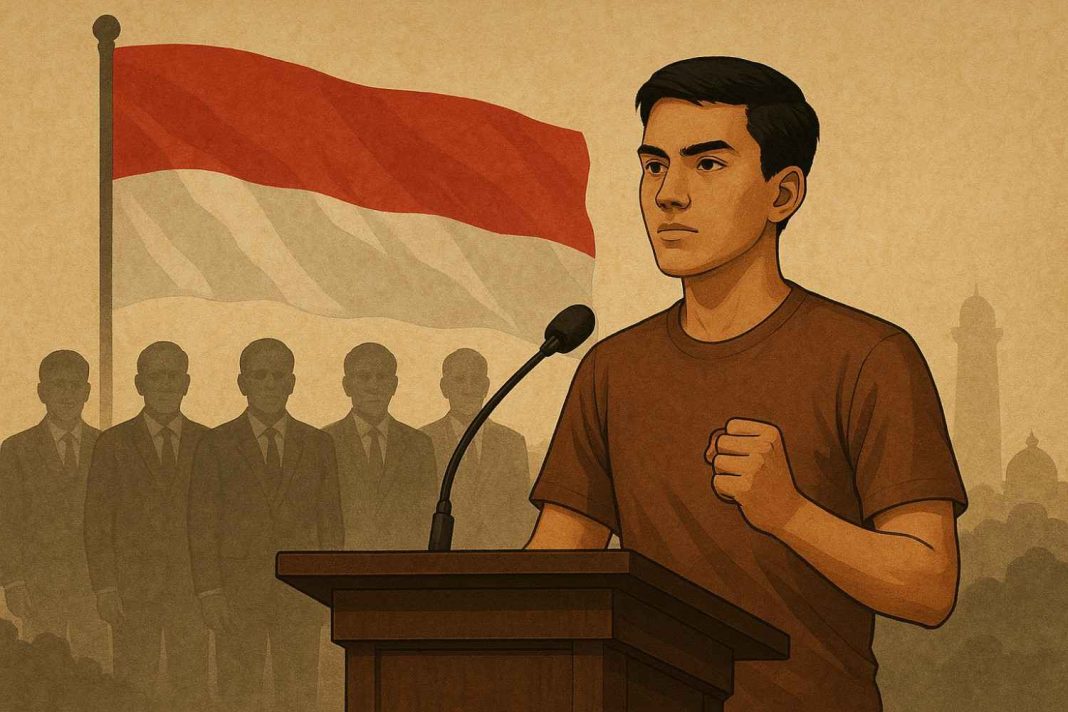

Anak muda lebih sering menjadi objek pembangunan daripada subjeknya. Mereka dijadikan target sosialisasi, pasar konsumen, atau simbol kampanye, tetapi jarang diberi ruang substantif untuk terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada masa depan mereka. Demokrasi kita tumbuh, tetapi tidak selalu bertumbuh bersama semangat partisipasi generasi muda.

Politik Representasi yang Tua dalam dunia politik formal, keterwakilan anak muda masih jauh dari harapan. Meskipun ada beberapa nama muda yang mencuat ke panggung nasional, secara umum, struktur partai politik masih didominasi oleh elite senior. Kaderisasi stagnan dan jalur meritokrasi terhambat oleh politik dinasti dan oligarki internal. Anak muda yang idealis dan progresif kerap kali terpinggirkan oleh sistem yang lebih menghargai loyalitas daripada kapabilitas.

Ini bukan semata-mata kesalahan dari partai politik. Regulasi seperti ambang batas usia minimal dan biaya politik yang tinggi turut mempersempit ruang bagi anak muda untuk berkompetisi secara adil. Belum lagi stigma yang kerap dilekatkan: “belum matang”, “kurang pengalaman”, “terlalu emosional”. Padahal sejarah membuktikan, banyak perubahan besar di dunia justru dipicu oleh semangat dan keberanian kaum muda.

Gerakan Alternatif: Dari Jalan ke Dunia Digital, ketika ruang formal tertutup, anak muda tidak tinggal diam. Mereka menciptakan ruang-ruang alternatif: komunitas, kolektif, dan platform digital menjadi arena baru perjuangan.

Aksi-aksi seperti #ReformasiDikorupsi, kritik atas RKUHP, hingga gerakan lingkungan yang digaungkan oleh kelompok seperti Extinction Rebellion Indonesia menunjukkan bahwa anak muda tidak apatis. Mereka hanya memilih jalur yang berbeda, lebih cair, lebih otonom, dan lebih dekat dengan gaya komunikasi mereka.

Namun ruang digital bukan tanpa tantangan. Disinformasi, polarisasi, hingga ancaman kriminalisasi membuat banyak anak muda harus berjalan di atas tali tipis antara kebebasan berekspresi dan risiko represif. Ketika kritik dibalas dengan doxing atau pasal karet, maka demokrasi kehilangan nafasnya.

Budaya dan Pendidikan sebagai Kunci minimnya partisipasi anak muda juga berkaitan erat dengan sistem pendidikan dan kultur sosial yang masih menekankan kepatuhan ketimbang partisipasi. Di banyak sekolah dan kampus, diskusi kritis masih dianggap sebagai ancaman. Mahasiswa yang bersuara kerap dicap “membangkang” atau “tidak sopan.” Budaya feodal dalam lembaga pendidikan menciptakan generasi yang pintar secara akademik, tetapi gagap dalam menyampaikan gagasan.

Untuk mendorong partisipasi yang sehat, pendidikan harus menjadi ruang pembebasan. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menyatakan bahwa pendidikan sejatinya membebaskan manusia dari ketidaksadaran atas realitasnya. Anak muda perlu diajak berpikir kritis, bukan hanya menghafal. Mereka perlu difasilitasi untuk bertanya, berdebat, dan menyampaikan gagasan tanpa takut dikriminalisasi atau disanksi secara sosial.

Gagasan Bukan Sekadar Riuh sayangnya, sebagian ruang publik kita hari ini lebih tertarik pada suara yang ramai ketimbang gagasan yang tajam. Banyak influencer muda yang naik daun karena sensasi, bukan substansi. Dalam situasi seperti ini, penting bagi anak muda yang berpikir kritis untuk tidak terseret arus populisme digital. Keberanian menyampaikan opini harus dibarengi dengan literasi dan etika. Partisipasi tidak boleh berhenti pada tren, tetapi menjadi proses panjang membangun kesadaran kolektif.

Di sisi lain, negara dan masyarakat juga perlu memberi tempat bagi suara alternatif dari anak muda, tidak hanya mereka yang ‘aman’ atau satu pandangan. Demokrasi yang sehat membutuhkan dissent, bukan hanya konsensus.

Mendorong Kebijakan Inklusif Anak Muda jika negara benar-benar ingin memanfaatkan bonus demografi, maka keterlibatan anak muda tidak boleh bersifat kosmetik. Perlu ada kebijakan afirmatif untuk mendorong representasi anak muda di parlemen, partai politik, dan lembaga negara. Dana kampanye harus dibuat transparan dan lebih terjangkau. Jalur independen perlu dipermudah. Di tingkat lokal, forum anak muda perlu diberi ruang untuk memberi masukan terhadap kebijakan.

Lebih jauh lagi, keterlibatan anak muda tidak boleh dibatasi pada bidang politik. Di bidang ekonomi, budaya, dan teknologi, negara perlu memberi insentif bagi inovasi-inovasi anak muda, membuka akses terhadap modal, dan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang ramah terhadap pemula.

Anak muda bukan sekadar harapan masa depan—mereka adalah aktor hari ini. Suara mereka bukan suara pinggiran, tetapi pusat dari wacana yang ingin membawa perubahan. Memberi ruang partisipasi sejati bagi anak muda bukanlah pilihan, tetapi keharusan bila kita ingin demokrasi yang hidup, dinamis, dan berkelanjutan.