Pada tahun 1991, pentas Teater Koma yang berjudul Opera Kecoa yang akan digelar di Tokyo, Fukuoka, Osaka dan Maebashi, Jepang, dilarang oleh pihak kepolisian. Pelarangan itu menjadi puncak kejengahan kekuasaan yang terus disentil oleh Nano (panggilan dari Nobertus Riantiarno) melalui karya-karyanya.

Pelarangan itu kemudian menimbulkan sikap protes bagi kalangan seniman di Indonesia dan berhasil mempertemukan Nano dan Sudomo—menteri Politik dan Keamanan (Polkam). Tetapi pertemuan itu tidak menemukan jalan keluar apa-apa. Justru, pentas di Indonesia semakin diperketat. Nano dan Teater Koma menjadi pantauan. Peristiwa itu sempat membuat Nano berhenti berkarya. Namun, niat itu ia batalkan setelah 2 tahun lamanya.

“Aku jika berhenti berarti kalah … Kalau begitu aku tidak boleh berhenti menyuarakan kebenaran hati nurani lewat pentasku! Aku harus terus berkarya. Tiada kenal kata berhenti. Jika berhenti artinya aku sampai pada satu ‘titik’ dan tak pernah hidup lagi. Aku harus tetap ‘koma’, terjaga, dan terus waspada!” ungkapnya dalam sebuah refleksi Teater Koma 1977-1999.

Sekalipun dalam teropong rezim, Nano terus melahirkan karya-karya dan pentas. Opera Kecoa (1985), Opera Julini (1986), Konglomerat Burisrawa (1990), Pialang Segitiga Emas (1990), Suksesi (1990), Rumah Sakit Jiwa (RSJ) (1991), Opera Ular Putih (1994) dan sederet naskah lainnya.

Tidak hanya mengahasilkan naskah drama panjang, Nano juga menulis puisi, skenario film, cerpen, novel-novelet, naskah drama adaptasi dan saduran, naskah sandiwara pendek untuk panggung dan televisi. Bahkan pada tahun 2022, diacara ulang tahun Teater Koma yang ke-45, ia masih sempat meluncurkan novel yang berjudul Perang Jin (2022). “Novel itu bagian pertama dari trilogi.” katanya. Novel yang akan menjadi trilogi kedua setelah trilogi Cermin: Cermin Merah (2004), Cermin Bening (2005), dan Cermin Cinta (2006).

Bagi Nano, pelarangan dan pembungkaman kreatifitas justru semakin membuka keran produktifitasnya.

***

Nano lahir di Cirebon, kampung perantauan Ayah dan Ibunya yang berasal dari Jawa Tengah. Ia anak kelima dari delapan bersaudara. Ayahnya menyiapkan nama Riantiarno Pujo Purnomo untuk kelahirannya. Namun, lima menit kemudian saat kelahirannya, lahir lagi satu bayi laki-laki. Ayahnya tidak siap untuk nama kembaran Nano.

Akhirnya nama itu dibagi, Riantiarno untuk dirinya dan Pujo Purnomo untuk kembarannya. Tetapi Pujo Purnomo hanya bertahan 21 hari karena menolak minum susu. Nano sendiri dipanggil “Jendol” sebagai nama kesayangan dan “Jendil” untuk Pujo Purnomo. Sedangkan nama Nobertus ia dapatkan dari nama babtis setelah mengikuti kepindahan agama dari kedua orang tuanya.

Sejak di bangku SMP, Nano sudah mulai gemar membaca karya sastra. Buku-buku itu ia dapatkan dari koleksi kakak pertamanya, Herman Prawito. Ia membaca karya-karya Sutan Takdir Alisyahbana, Abdul Muis, Marah Rusli, Armin Pane, Selasih, Idrus, Ernest Hemingway, Jules Verne, Alexander Dumas, dan William Saroyan. Selain kecanduannya akan membaca, Nano juga meluangkan hobinya menonton film kolosal Barat dan kesenian rakyat, seperti sintren, masres, dan wayang, terutama wayang golek. Dari kegemarannya ini, dunia sastra dan seni pertunjukan masuk dalam alam ketidaksadarannya yang kelak ia manifestasikan dalam panggung teater.

Mimpi Nano terhadap dunia teater bermula dari menonton pertunjukan Teater Muslim, besutan Kang Ipin (Arifin C. Noor). Kekagumannya akan Kang Ipin—sesama wong Cirebon—yang menjadi sutradara, aktor, dan penulis naskah, membuat Nano bertekad akan memiliki reputasi yang sama.

Masa SMA, ia masuk kelompok Tunas Tanah Air, perhimpunan seniman muda Cirebon yang melahirkan nama-nama seperti Toto Sudarto Bachtiar, Ajip Rosidi, dan Arifin C. Noer. Saat berumur 17 tahun, Nano memulai debutnya sebagai pemain teater pada pentas yang berjudul Aria Pengembanan dalam acara kemerdekaan 17 Agustus 1966. Dilanjutkan dengan pentas Caligula karya Albert Camus yang kemudian mengantarkannya untuk dikenal oleh para pencinta teater di Cirebon.

Selain Arifin C. Noor, kekagumannya juga muncul dari sosok Soekarno M. Noer dan Pietrajaya Burnama. Dari kedua sosok itu pula ia berbelok dari keinginan orang tuanya: sekolah pastoral. Ia memilih melanjutkan studi di Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI), tempat di mana idolanya itu mengecap pendidikan. Dari tempat studinya itu pula yang memperkenalkannya pada sosok Teguh Karya dan membentuk kelompok Teater Populer bersama Slamet Raharjo, Boyke Roring, dan Franky Rorimpandey.

Satu hal pesan yang masih terus diingatnya dari Teguh Karya adalah: “Di Indonesia orang tidak bisa hidup hanya dari kegiatan berteater saja.” Nano percaya akan kata-kata itu dan tekadnya bulat penuh. 1 Maret 1977, ia membentuk Teater Koma dan melakukan pentas perdana dengan judul Rumah Kertas (1977).

Bagi Nano, berkarya dan motivasinya menulis adalah saluran dari “penderitaan”.

“Penderitaan tetap menempati urutan pertama dalam deretan pendorong bagi saya untuk menulis. Penderitaan itu bisa fisik, bisa non-fisik. Penderitaan saya terjemahkan menjadi ‘kerinduan’ hal yang sangat saya butuhkan sebagai penulis.” ucapnya.

Ia menyerap dan memotret kehidupan yang ada di sekitarnya, melihat bagaimana kehidupan orang miskin dan ketidakadilan acap terjadi di negerinya. Baginya, jalan teater adalah ruang menghadirkan cerminan kehidupan itu dengan sekelumit persoalan di dalamnya sehingga kita kemudian dapat memaknainya.

***

Selain pelarangan pentas oleh kuasa rezim Orde baru (Orba), Nano juga pernah mendapatkan vonis penjara selama 1 tahun akibat kasus pornografi di sampul majalah Matra—tempat ia bekerja sebagai redaktur majalah tersebut. Selain berteater, ia juga bekerja dalam dunia jurnalistik atas ajakan Putu Wijaya. Ia ditunjuk menjadi redaktur majalah Zaman (1979-1985) dan berperan dalam kelahiran majalah Matra. Ia pun kemudian memutuskan untuk mundur dari dunia jurnalistik pada tahun 2000 dan memilih hidup di dunia kesenian, sama halnya seperti yang dilakukan Teguh Karya.

Sampai diakhir hayatnya, Nano tak pernah menunjukan dirinya berhenti menulis, kegelisahan yang ia maknai sebagai penderitaan seperti napas panjang seorang pelari maraton. Tidak ada satu pun yang dapat menghentikan dari “penderitaan”nya akan persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupannya, sekalipun itu tangan besi kekuasaan. Begitulah Nano, ia membuktikan bahwa dunia menulis dan panggung teater adalah hidupnya, sekalipun ia hanya tinggal sendirian.

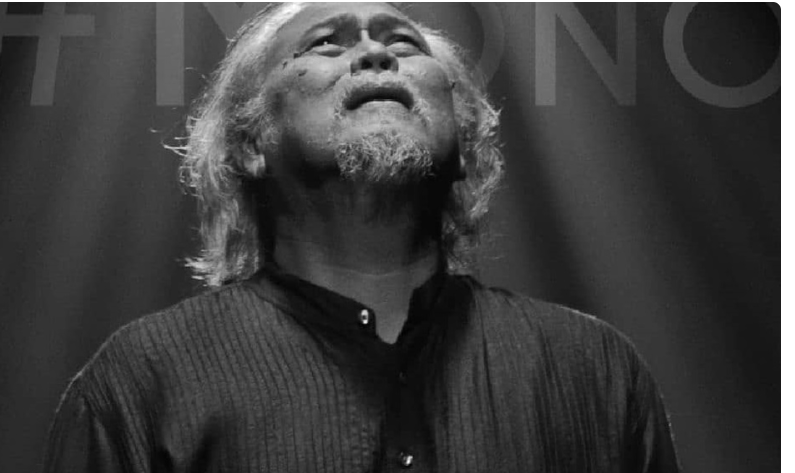

Jumat, 20 Januari 2023, Nano sudah mencapai titiknya. Kegelisahan dan penderitaan yang dialaminya telah berakhir. Namanya akan tercatat abadi dalam jagat teater Indonesia, bahkan dunia. Ia mengakhirinya dalam usia yang ke-73. Tubuhnya memang pergi menuju keabadian, tetapi karya-karyanya akan terus dan terus dibaca serta menghiasi panggung-panggung teater Indonesia. Nano boleh saja mencapai titik, tapi Teater Koma akan tetap koma: akan ada frase lakon-lakon lain setelahnya. Terima kasih, Maestro. Selamat jalan.

Jambi, 20 Januari 2023