Sejak kanak-kanak sampai menjelang dewasa, saya sangat dekat dengan nenek. Sementara ibu dan bapak yang bekerja sebagi pegawai negeri sudah berangkat kerja setiap pagi. Nenek sering mengajak saya ke sawah, ke kebun, atau memancing ikan di kolam kami. Tidur pun saya sering bersama nenek.

Meski sangat penyayang, nenek adalah sosok yang dingin. Seingat saya ia tidak pernah tertawa atau sekedar tersenyum. Kecuali di suatu hari, saat saya melihatnya tersenyum begitu puas. Sampai kini, momen itu begitu membekas pada diri saya.

Hari itu adalah hari-hari menjelang pemilihan umum 1999. Beberapa saat setelah Orde Baru-nya Suharto runtuh. Saya bertanya pada ibu, apa partainya. Ibu dengan yakin menjawab: Golkar. Saat mengarahkan pertanyaan yang sama pada nenek, saat itulah saya melihat senyumnya begitu mengembang dan bebas: Masyumi, jawab nenek.

Itu adalah obrolan pertama kami soal pilihan politik. Setelah itu saya ketahui kalau kakek adalah orang Muhammadiyah dan Masyumi juga partainya. Dan nenek, berdasarkan riset kecil-kecilan setelah ia lama meninggal dunia, kuat dugaan saya adalah anggota Wanita Muslimat.

Ya, keluarga kami adalah keluarga PRRI. Sewaktu tentara pusat (APRI) masuk ke Sumatera Tengah, ibu saya baru berumur dua tahun. Nenek yang sedang hamil tua, berjalan kaki puluhan kilo meninggalkan rumah gadangnya sambil sesekali menggendong ibu, mengungsi ke dalam rimba bersama kerabat lainnya.

Kakek adalah Walinagari pendukung PRRI yang harus bersembunyi lebih lihai. Ia tidak bisa selalu bersama nenek. Di pengungsian, nenek yang hamil tua dan jauh dari rumah gadangnya, dirawat dan dijaga oleh kerabat. Untung saja rumah gadang kami tidak dibakar. Di pengungsian itu, paman saya lahir.

Pada saat hampir bersamaan, di suatu daerah pengungsian lain, bapak lahir. Nenek (dari pihak bapak) juga terpaksa mengungsi, karena kakek (dari pihak bapak) adalah seorang pentolan Masyumi setempat yang menjadi target tentara.

Bertahun-tahun setelah itu, saat saya menanyakan arti nama belakang bapak yang kini saya sandang dan dengan sedih kakek menjawab: Reimena itu singkatan dari rindu menanti, rindu menanti abolisi. Nama belakang itu adalah pengakuan atas kekalahannya.

Bertahun-tahun setelah melihat senyum nenek yang begitu lebar itu, saya sadar itu adalah senyum manusia merdeka setelah 40 tahun dibungkam–setelah melewati opresi dua rezim.

***

Keluarga besar saya hanyalah salah satu keluarga yang menjadi korban. Selama 48 bulan operasi 17 Agustus itu, sebanyak 7.416 manusia tewas, ratusan lainnya luka-luka dan dinyatakan hilang. Itu berdasar informasi resmi dari militer, satu-satunya pegangan sejarawan karena memang penyelidikan secara menyeluruh terhadap korban PRRI belum pernah dilakukan.

Lagipula, laporan itu sifatnya kaku. Jika kalian besar di Minang, kalian akan mendengar cerita tentang rumah-rumah orang PRRI yang diberi tanda silang, orang-orang yang ‘ke bulan’ (baca: hilang), onggokan bangkai di rawa-rawa, atau jejeran mayat di pelataran Jam Gadang. Singkatnya: teror!

Semua itu ditambah dengan perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Pelakunya tidak hanya APRI atau milisi pro-APRI, tentara PRRI pun melakukan hal yang sama. Korbannya juga bukan hanya perempuan pro-PRRI atau yang dituduh pengikut PRRI, tapi juga para aktivis Gerwani dan BTI, atau perempuan yang dituduh pro-Sukarno. Orang-orang yang tidak setuju dengan aksi Dewan Banteng, dikumpulkan dalam bangunan dan dibakar habis. Ratusan lainnya dieksekusi di berbagai tempat atau di rumah-rumah tahanan.

Dengan kata lain, perang itu memakan siapa saja. Bersenjata tidak bersenjata kena juga. Ia, meminjam kata Setyo Wibowo, seperti Sampar yang menghajar siapa saja yang kebetulan berada di dekatnya. Bahkan saya ragu apakah dapat menyebutnya perang, saat satu pasukan kikuk, minim senjata dan minim pengalaman, digempur satu pasukan besar dengan alat tempur lengkap.

Berapa banyak keluarga yang mengalami nasib yang sama, bahkan jauh lebih buruk dibanding keluarga saya? Berapa beban yang harus mereka pikul sepanjang sisa hidup? Imajinasi saya bahkan tak sanggup membayangkannya.

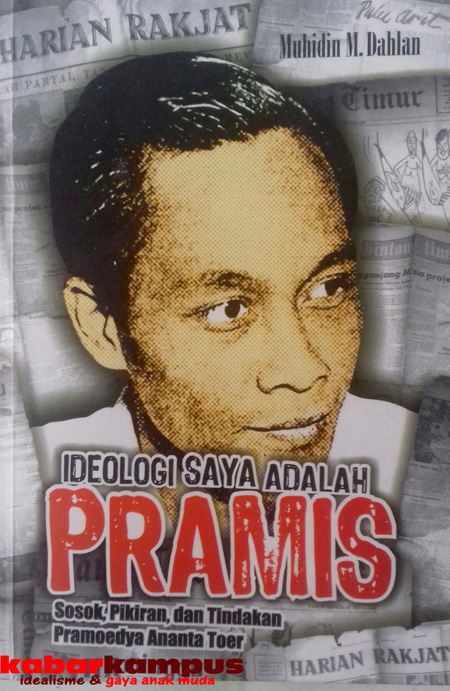

Dan Muhidin M Dahlan, dalam tulisannya berjudul Kita Mau Apa Kalau Minang Niat Minggat dari Negara Pancasila? dengan santai sebanyak dua kali mengutip kata-kata pimpinan operasi militer yang berdarah-darah itu: “PRRI tidak memberikan perlawanan? Orang Minang hanya pintar berdagang”.

Apa-apaan ini!?

Dalam tulisannya itu Muhidin menjelaskan bahwa, tidak seperti Aceh dan Papua yang menyatakan keinginan berpisah dari NKRI secara frontal, Minang “gak enak mengutarakan gugatan cerai” karena tiga sebab historis:

Pertama, karena orang Minang sudah ‘tertawan’ politik gelar pahlawan dua rezim-rezim pasca-Sukarno. Kedua, karena orang-orang terpelajar Minang sendiri ikut menegakkan rumah bernama Republik Indonesia. Dua sebab ini membuat orang Minang jadi tidak enak kalau mau minggat. Dan ketiga, dengan mengutip Yani, Muhidin menambahkan bahwa orang Minang yang tahunya cuma berdagang itu mana berani melawan.

Bak cenayang, Muhidin kemudian berkata bahwa karena sebab-sebab itulah reaksi (elit) Minang terhadap ucapan Puan soal Negara Pancasila itu, sudah dapat ia duga sebelumnya.

Reaksi (elit) Minang itu, kita tahu, tidak substansial dan sungguh berlebihan. Namun hanya akan sampai di situ saja. Orang-orang yang telah tertawan politik gelar pahlawan itu, akan merasa serba salah jika berniat minggat dari rumah yang pendahulu mereka sendiri ikut membangunnya. Dan, terutama, mereka tidak akan berani mengajukan “gugatan cerai” karena sudah dikalahkan dan tahunya cuma berdagang.

Itulah yang ingin dikatakan Muhidin dalam tulisan tersebut. Ramalannya tidak meleset sedikitpun, atas reaksi (elit) Minang itu ‘kita’ tidak perlu ngapa-ngapain. Betapapun ‘ngehek’nya Yani, ia benar adanya.

Sungguh superior sekali.

Demi menunjukkan betapa jitu ramalan sejarahnya Muhidin mengutip kata-kata yang, selain mengandung bias superioritas usang Pusat atas Daerah, lahir di sekitar timbunan bangkai manusia dan nagari-nagari yang porak-poranda. Diucapkan dengan jumawa oleh Yani pada wartawan asal Inggris sebagai pengunguman pada dunia internasional tentang kesuksesan suatu operasi militer besar-besaran, yang kita tahu berjalan penuh darah. Saya tidak percaya Muhidin tidak tahu soal ini.

Karenanya tolong beri saya kalimat lain agar tidak mengatakan bahwa kerja Muhidin itu hanyalah bagian dari normalisasi salah satu operasi militer paling brutal yang kebrutalannya tidak pernah disebut dalam “mapel sejarah Indonesia”.

Saya tidak peduli jika dikatakan gagal paham terhadap tulisan Muhidin yang konon satire atau apalah itu, terlebih jika yang berkata adalah orang-orang yang sensibilitas kemanusiaannya amat menyedihkan dan berat sebelah.

Ada apa sama Muhidin yang biasanya begitu heroik ketika bicara korban G30S? Apakah manusia-manusia tidak bersenjata yang mati selama operasi militer itu berbeda dengan korban G30S? Apakah para penyintas PRRI berbeda dengan penyintas G30S? Apakah ini namanya yang adil sejak dalam pikiran itu?