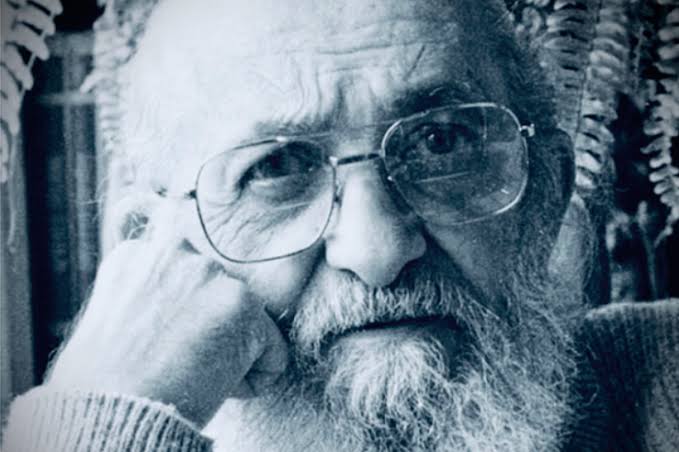

Kekuasaan terpengaruhi keaksaraan: jumlah, cara, dan gelagat. Di negeri, tokoh itu selalu berseru dengan kalimat-kalimat menggugat tapi berfilsafat. Kita mudah membaca untuk menggebu tapi mungkin termangu bila telat dalam pemahaman berkaitan latar-latar dan kehendak. Tokoh bernama Paulo Freire itu merasa ingin bercakap dengan siapa-siapa tanpa rikuh. Ia ingin seruan dan percakapan menjadi tindakan di pelbagai negara meski bakal mengalami perbedaan-perbedaan pembahasaan.

Kita mengingat seruan-seruan dalam pemberantasan buta aksara, penentu nasib orang-orang di negara-negara masih geladapan dalam demokrasi. Ia menginginkan: “Faktor penting dalam pendidikan ini bukanlah belajar membaca dan menulis, yang bisa jadi proses tersebut tidak disertai dengan penglihatan yang kritis terhadap konteks sosial mereka. Inilah bentuk pemberantasan buta huruf yang menarik perhatian kelas-kelas yang mendominasi ketika – namun dengan motivasi berbeda – mereka melihat perlunya merangsang kelas-kelas yang didominasi untuk ‘masuk dalam dunia huruf’. Semakin ‘netral’ pintu masuk ini, semakin menguntungkan kelas-kelas yang memegang kekuasaan.” Kita mengutip dari buku berjudul Pendidikan Sebagai Proses (2000).

Pembaca disadarkan bahwa ikhtiar memberi terang bagi orang-orang di jalan keaksaraan jangan “terbiarkan” menguntungkan kaum penguasa. Ajakan memasuki jagat berhuruf untuk terbaca dan tertulis mesti mempertimbangkan konsekuenso sosial, politik, dan kultural. Semua tak melulu kemampuan membaca huruf-huruf sebagai kata atau kalimat. Kesadaran diinginkan melebihi kemauan menuliskan nama, peristiwa, tempat, dan waktu dengan huruf-huruf. Paulo Freire sengaja lantang, menghendaki seruan terbedakan dari maklumat birokratis atau khotbah-khotbah melangit.

Di Indonesia, kita mengingat seruan itu mengacu usaha pemberantasan buta huruf dalam masa kekuasaan Soekarno dan Soeharto. Arahan dan pesan tampak gamblang bila “membaca-menulis” tergunakan dalam pembesaran revolusi. Keaksaraaan itu politis saat Soekarno mau mencipta Indonesia dengan dalil-dalil besar di mata dunia. Orang-orang bisa membaca dan menulis memudahkan dan mengencangkan arus revolusi. Di situ, kita mengingat keaksaraan terpengaruhi pidato dan tulisan Soekarno sebagai referensi terampuh dalam beragam kebijakan.

Pada masa kekuasaan Soeharto, lagak-lagak kebijakan pendidikan atau keaksaraan tetap termaksudkan memenuhi kaidah-kaidah pembangunan nasional. Orang-orang diminta “berpendidikan” dengan batasan sanggup membaca-menulis. Mereka terberikan “ijazah” melalui program kejar paket dan kursus-kursus. Roda pembangunan ingin terus bergerak, menginginkan jutaan orang mentas dari kegelapan untuk melek aksara. Mereka “terpatuhkan” agar mengetahui perintah-perintah teragung rezim Orde Baru.

Paulo Freire tak lahir dan tinggal di Indonesia tapi kita telah lama “bersama” pemikiran-pemikiran terbit dalam puluhan buku. Sekian buku telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mendapat pembaca-pembaca heroik dan membara. Buku paling “membakar” berjudul Pendidikan Kaum Tertindas, diterbitkan LP3Es, 1985. Diksi-diksi keras terbaca bagi orang-orang berani meralat muslihat-muslihat kebijakan pemerintah dalam pendidikan, politik, bisnis, sosial, dan lain-lain. Pendidikan terpenting untuk sasaran koreksi, bantahan, gugatan, atau sesalan. Buku kecil itu berpengaruh terlalu besar di Indonesia meski terpaut sepuluhan tahun setelah gagasa-gagasan Paulo Freire beredar ke pelbagai negara melalui bahasa Inggris.

Diksi pendidikan terpenting tapi kita malah merasa membaca risalah filsafaf manusia. Pendidikan menguak segala kebrengsekan harus berubah. Paulo Freire mengungkapkan: “Perjuanan untuk humanisasi, untuk emansipasi pekerja, untuk mengatasi keterasingan, untuk pengesahan manusia sebagai pribadi-pribadi, akan tidak bermakna. Perjuangan ini hanya mungkin, karena dehumanisasi, meskipun merupakan fakta sejarah yang konkret, bukanlah suatu takdir yang tinggal diterima begitu saja tetapi hasil dari suatu tatanan tidak adil yang melahirkan kekejaman pada kaum penindas, yang kemudian melahirkan dehumanisasi terhadap kaum tertindas.” Pada masa Orde Baru, kita menerima kalimat-kalimat keras itu berbarengan “kesopanan” Soeharto dan para pembuat kebijakan tapi menempatkan orang-orang dalam perintah dan penghukuman. Sisasat “lembut tapi kejam” dalam membenarkan pamrih-pamrih rezim Orde Baru. Di pendidikan, Paulo Freire ingin memberi bahasa-penggerak dalam misi berubah.

Pada masa 1980-an dan 1990-an, Paulo Freire hadir dalam kutipan-kutipan ratusan tulisan para pendidik, pengamat pendididkan, intelektual, seniman, dan lain-lain. Pengecualian mungkin keengganan pejabat atau pelaksana kebijakan-kebijakan pemerintah. Mereka tak mudah menerima petuah berfilsafat dari Paulo Freire atau menghindari agar tak menanggungkan kontradiksi-kontradiksi. Kritik-kritik pendidikan bertumbuh sambil mempertemukan gagasan-gagasan Paulo Freire dengan pemikir-pemikir di Indonesia: M Sjafei, Ahmad Dahlan, Ki Hadjar Dewantara, Soetomo, Mohammad Hatta, Sutan Takdir Alisjahbana, dan lain-lain. Pada masa Orde Baru, Paulo Freire itu tanda seru, berlanjut sampai sekarang meski tak terlalu lagi bergema.

Di sepucuk surat bertahun 1976, Paulo Freire memberi sengatan-sengatan atas lakon pendidikan di pelbagai negara masih amburadul dalam tata politik-global. Ia tetap mementingkan pendidikan sebagai pijak berubah. Kita membaca: “Sedikit banyak masyarakat mulai menerapkan cara berpikir ini dalam kehidupan sehari-harinya dan kemudian pengalamannya ini menjadi objel refleksi yang kritis. Muatan pendidikan ini berasal dari pengalaman keseharian masyarakat yang sangat mendasar. Muatan pendidikan ini membentuk dirinya menjadi struktur yang saling berkaitan dengan pelbagai aspek yang berbeda sehingga membentuk suatu cara hidup.” Kita mengenali sebagai kontektualisasi pendidikan di keseharian, tak melulu terjadi penerapan-penerapan oleh perintah-politis atau ambisi-ambisi menunggangi demi kaum-modal.

Kita agak mengerti tapi pendidikan di Indonesia masih saja menanggungkan dilema-dilema. Lakon pendidikan mutakhir justru malah masih harus diomeli mengacu pemikiran-pemikiran Paulo Freire. Kita membaca (lagi) dan sadar ada keamburadulan terus terjadi dalam agenda-agenda pendidikan di Indonesia. Kita mungkin berhak berseru sambil menggerakkan kutipan-kutipan bertema pendidikan untuk peringatan seabad Paulo Freire (1921-2021). Tokoh di negeri jauh tapi kita merasa bersama saat memandang dan menghendaki mengubah lakon belum terang untuk pendidikan di Indonesia, dari masa ke masa. Begitu.