Ahok adalah magnet berita yang menciptakan pusaran pembicaraan. Apa pun yang terkait dengannya akan memunculkan berita sehingga menjadi viral. Pembicaraan mengenai Ahok tidak hanya terjadi kepada orang yang menyukainya tetapi sekaligus yang membencinya.

Bagi orang yang menyukainya, ia adalah wajah representasi pemimpin Indonesia yang dibutuhkan; jujur, berani, dan memiliki kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak, meski ucapannya cenderung kasar dan blak-blakkan. Sebaliknya, bagi para pembencinya, Ahok adalah representasi dari rumor 9 naga yang menguasai Indonesia di tengah reproduksi stigma Tionghoa yang tidak surut, meski kekuasaan rezim Orde Baru tiarap pada tahun 1998.

Ucapannya yang diplintir terkait dengan Surat Al-Maidah mengartikulasikan secara kuat kebencian kelompok ini kepada Ahok. Dengan kata lain, apa pun yang terkait dengan Ahok membawa dua titik ekstrim yang tajam, pro dan anti.

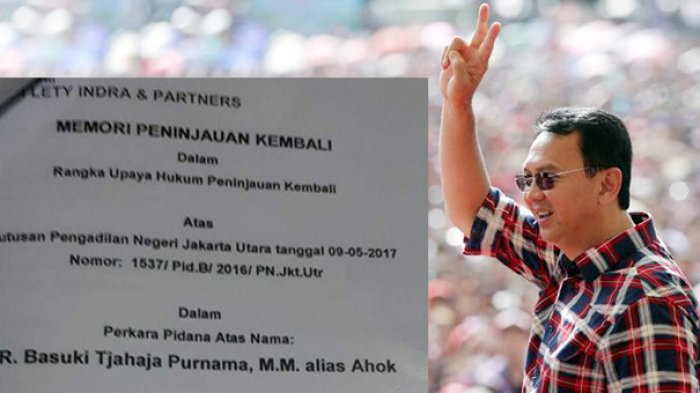

Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis perkara yang menimpa Ahok ke Mahkamah Agung (MA) pada 2 Februari 2018 lalu juga tidak luput dari pembicaraan tersebut. Padahal, kita tahu bahwa setiap warganegara memiliki hak untuk membela dirinya dan semua di mata hukum dipandang sama. Pengajuan PK yang dilakukan Ahok ini berdasarkan putusan hakim terhadap Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, di mana Buni Yani dinilai secara sah dan terbukti melakukan pemotongan video Ahok di Kepulauan Seribu.

Akibat tindakan ini membuat Ahok menjalani persidangan dan kemudian diputuskan bersalah. Di sisi lain, bagi kuasa hukum Ahok, keputusan yang dibuat oleh majelis hakim itu merupakan bentuk kekeliruan dalam pengambilan keputusan (www.kompas.com, 26 Februari 2018).

Namun, upaya pengajuan PK ini direspons oleh sejumlah pihak yang menunjukkan sikap keberatan. Hal ini tercermin dari ucapan Kapitra Ampera, Ketua Bidang Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), yang menganggap bahwa permohon PK itu tidak layak untuk disidangkan karena tidak memenuhi syarat formil.

Syarat formil itu adalah seharusnya Ahok terlebih dahulu melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi atau kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Prosedur ini sendiri tidak dilakukan Ahok karena ia menerima putusan majelis hakim yang memutuskan vonis kepadanya 2 tahun penjara (www.news.okezone.com, 26 Februari 2018).

Keberatan yang sama juga diajukan oleh Eggi Sudjana yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Bagi Enggi, TPUA akan melakukan pelbagai upaya untuk melawan permohonan PK tersebut. Di sini, langkah pertama yang ditempuh adalah menyurati Mahkamah Agung (www.tempo.co, 21 Februari 2018).

Bagi Slamet Maarif, Ketua Persaudaraan Alumni 212, pengajuan PK tersebut tidak hanya bentuk ketidakadilan hukum, melainkan juga upaya pemerintah untuk memancing kemarahan umat kembali (www.tempo.co, 20 Februari 2018).

Dua titik oposisi biner ini terlihat saat sidang PK itu digelar pada 26 Februari 2018, ketika dua kubu, yang menolak dan mendukung Ahok saling berseberangan, berhadap-hadapan untuk mengekspresikan pendapatnya di halaman Pengadilan Negeri Jakarta. Pendukung Ahok yang berkostum merah berkumpul di sisi utara gedung pengadilan. Sementara itu, demonstran kontra Ahok terkonsentrasi di sisi selatan gedung pengadilan, di mana umumnya berpakaian putih-putih (www.kompas.com, 26 Februari 2018).

Memang, dua kelompok demonstrasi tidak bisa mencerminkan keterpecahan dukungan dalam politik nasional. Namun, hal itu menjadi representasi babak baru fase politik Indonesia menjelang 2019. Apalagi, jika Ahok kemudian dibebaskan melalui pengajuan PK ini.

Seandainya Ahok bebas, hal ini bisa berdampak dua hal. Satu sisi, hal ini bisa ditandai dengan adanya upaya perjuangan membangun imajinasi keindonesiaan yang lebih menguat dengan keragamaan yang dimiliki di ruang publik, di tengah menguatnya konservatisme agama.

Di sisi lain, hal ini bisa bermakna lain. Pembebasan Ahok bisa menggerogoti elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019 di tengah upaya tiga serangan dalih yang sebelumnya relatif gagal; antek aseng, anti-Islam, dan PKI. Meskipun tidak terkait dengan pusaran Pilkada Jakarta dan memiliki hak suara, tidak sedikit yang melakukan demonstrasi 212 dan 411 sebelumnya adalah pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014.

Mereka melakukan demonstasi lebih kepada kemarahan atas ucapan Ahok yang dianggap menghina al-Qur’an. Meski harus diakui, mereka yang ikut dalam demonstrasi 212 dan 411 juga memiliki ketersambungan dengan peta politik pada Pilpres 2014, di mana sebelumnya merupakan pemilih Prabowo untuk menjadi presiden di tengah menguatnya populisme Islam.

Dengan kata lain, dua pilihan itu akan menjadi buah simalakama tidak hanya untuk Jokowi, melainkan sistem demokrasi Indonesia sendiri yang sudah berjalan dua dekade (1998-2018). Meskipun telah melakukan kerja-kerja kemajuan untuk Indonesia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, khususnya pembangunan infrastruktur yang menghubungkan sejumlah area di pelbagai provinsi dan daerah Indonesia, hal ini akan menjadi pil pahit untuk Jokowi di tengah gelombang sentimen populisme Islam yang menguat.

Di tengah itu, tokoh alternatif di luar Prabowo sangat mungkin bisa muncul. Terkait dengan demokrasi, meski lebih mengedepankan proses prosedural dan terjadinya praktik-praktik korupsi di pelbagai daerah melalui tangkap tangan KPK menjelang Pilkada serentak, demokrasi dengan pemilihan langsung telah memunculkan wajah-wajah baru di Indonesia yang memberikan perubahan signifikan melalui para pemimpinnya di beberapa daerah.

Dengan kata lain, demokrasi menjadi pilihan yang paling realistis untuk menghukum pemimpin yang tidak becus sekaligus memilih mereka yang dianggap dapat membangun Indonesia di daerah masing-masing.

Melihat situasi itu, di tengah dua pertarungan antara hyper-nasionalisme dan populisme Islam ini, menurut Vedi R. Hadiz (2017), membawa Indonesia kembali tikungan praktik illiberal demokrasi yang pernah dipraktikkan oleh rejim Orde Baru dengan wajah berbeda. Di sini, praktik kursif berupa kekerasan, penangkapan secara paksa bagi yang mengkritik, dan upaya mobilisasi massa untuk menekan kehendak ideologi tertentu menjadi semacam cara yang mulai wajar dilakukan di tengah memanfaatkan demokrasi yang mengandaikan siapa pun dan kelompok apa pun memiliki suara dan hak untuk bertindak.

Sementara itu, di tengah dua pertarungan tersebut, Indonesia kehilangan tradisi kritik kelas yang sering kali muncul dari kelompok kiri. Tradisi dan kelompok ini yang saat Orde Baru naik dihancurkan sampai akar-akarnya dalam peristiwa 1965-1966. Meski pasca rezim Orde Baru, narasi PKI kemudian selalu dimainkan untuk membangun suasana konflik, ketidakamanan, dan ketakutan sehingga tampak orang kuat, baik secara sistem ataupun person, diharuskan hadir menyelamatkan Indonesia.

Kolom terkait:

Tommy Soeharto dan Islamisasi Oligarki

Mengapa Ahok Batal Mengajukan Banding?