Pernyataan kemerdekaan republik ini disampaikan oleh “rakyat Indonesia”. Selain itu, “rakyat Indonesia” yang menyatakan kemerdekaannya juga mengakui, kemerdekaan tak lain disebabkan oleh campur tangan Tuhan. Pengakuan itu ditulis dalam kalimat “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa…” Sekilas tampak heroik sekali ketika “rakyat Indonesia” berani dan lantang menyuarakan kemerdekaannya. Tapi sebenarnya siapakah “rakyat Indonesia” itu?

Saya menggunakan hukum formil—dalam pengertian ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang—untuk menjawab pertanyaan siapa sebenarnya “rakyat Indonesia”. Saya membatasi menggunakan unit analisis lain supaya tafsir atas pengaturan tentang siapa “rakyat Indonesia” tidak melebar dan meluber ke mana-mana.

Undang-undang yang mengatur khusus tentang definisi “rakyat Indonesia” tidak ditemukan, meski konstitusi secara tertulis telah disusun pertama kali pada 1945. Sampai pada 1950, konstitusi sementara memberi ruang untuk memaknai siapa sesungguhnya “rakyat Indonesia” itu melalui bunyi Pasal 5 ayat (1) UUDS 1950, yakni, “Kewarganegaran Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang.”

Tatkala undang-undang yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) UUDS 1950 dibentuk, konstitusi sementara membuka opsi tentang siapa warga negara Republik Indonesia. Ada tiga kriterianya yang disebutkan dalam Pasal 144. Pertama, orang yang disebut dalam “Persetujuan Perpindahan”. Kedua, orang yang tidak disebut dalam “Persetujuan Perpindahan.” Ketiga, orang yang pada 27 Desember 1949 sudah menjadi warga negara Indonesia.

Sampai pada 1958, tepatnya melalui UU No. 62 Tahun 1958, Presiden Sukarno mengesahkan pengaturan khusus tentang Warga Negara Indonesia pada 29 Juli tahun itu—meski pengundangannya dilakukan tiga hari setelahnya, 1 Agustus 1958. Terdapat sepuluh kriteria tentang siapa “warga negara Indonesia”—yang jauh sebelumnya pada 1945 mendaku diri sebagai “rakyat Indonesia” yang berani menyatakan kemerdekaannya itu.

Saya rangkum saja biar lebih jelas sepuluh kriterianya. (1) orang yang berdasarkan perundangan, perjanjian, dan/atau peraturan sejak proklamasi 17-8-45 adalah warga negara Indonesia; (2) anak yang belum genap berusia 18 tahun atau belum kawin pada usia 18 tahun dari bapak yang warga negara Indonesia; (3) anak yang lahir 300 hari setelah bapaknya yang warga negara Indonesia meninggal;

(4) orang yang lahir dari ibu warga negara Indonesia, tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan ayahnya; (5) orang yang lahir dari ibu warga negara Indonesia, tetapi tidak diketahui kewarganegaraan bapaknya; (6) orang yang lahir di wilayah Republik Indonesia;

(7) anak yang ditemukan dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui ibu dan bapaknya; (8) orang yang lahir di wilayah Republik Indonesia, jika ibu bapaknya tidak memiliki kewarganegaraan atau setidak-tidaknya kewarganegaran orang tuanya tidak diketahui; (9) orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang tidak mendapatkan kewarganegaraan dari ibu dan bapaknya; (10) orang yang memperoleh kewarganegaraan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 62 Tahun 1958.

48 tahun setelah 1958, negara menerbitkan undang-undang baru yang membincang soal warga negara Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Judul yang sama yang digunakan untuk undang-undang yang disahkan pada 29 Juli 1958. Undang-undang ini memuat tiga belas kriteria mengenai siapakah “warga negara Indonesia”.

Sama dengan sebelumnya, agar lebih terang, saya tulis saja tiga belas kriterianya. (1) orang yang berdasarkan peraturan dan/atau perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum 1-8-2006; (2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapak warga negara Indonesia; (3) anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

(4) anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. (5) anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara antara ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak mempunyai kewarganegaraan; (6) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari pasca ayahnya yang warga negara Indonesia meninggal dunia;

(7) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia; (8) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara ibu warga negara asing yang diakui oleh ayah warga negara Indonesia sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. (9) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang anak tersebut pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan si ibu dan bapaknya;

(10) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; (11) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia jika ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; (12) anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari ibu dan ayah berkewarganegaraan Indonesia dengan syarat negara tempat kelahirannya memberikan status kewarganegaraannya kepada si anak; (13) anak dari ayah atau ibu yang dikabulkan permohonan kewarganegaraannya.

Perlu diingat, warga negara juga menjadi unsur hakiki suatu negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.

Dari 10 kriteria (1958) atau 13 kriteria (2006), tak ada satu pun kata, frasa, atau kalimat yang mendefinisikan warga negara—dan oleh karenanya tidak juga mendefinisikan “rakyat Indonesia” yang menyatakan kemerdekaannya pada 1945 itu—dengan kata maupun frasa “pribumi” atau “bukan pribumi.” Hukum formil tak mengatur sama sekali apa itu “pribumi” atau “bukan pribumi.”

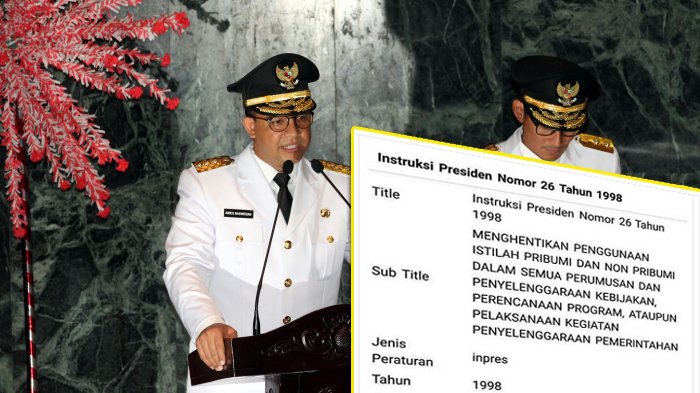

Tatkala ada seorang pejabat pemerintah menyampaikan bahwa “pribumi” perlu mengambil kembali kekuasaan, dan pidato itu diucapkan setelah 1 Agustus 2006—tanggal disahkan dan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2006—hasrat keingintahuan saya membuncah, “dari mana pejabat itu menemukan basis hukum formil dari kata “pribumi”?”

Keingintahuan itu terus bergelayutan, bertanya, apakah “pribumi” itu adalah “rakyat Indonesia” dan “bukan pribumi” itu bukan “rakyat Indonesia”? Seterusnya, apakah “pribumi” itu pelaksanaan hak dan kewajibannya harus dilindungi negara dan bagi “bukan pribumi” tidak perlu? Apakah “pribumi” boleh mengambil kekuasaan dari “bukan pribumi” dan sebaliknya “bukan pribumi” tak boleh mengambil kekuasaan dari “pribumi”?

Terakhir, apakah saya yang salah mencerna atau pejabat itu yang keliru membaca hukum formil?

Kolom terkait:

Surat Kedua untuk Anies Baswedan: Meniti Jejak Langkah Pendahulu Kita

Di Indonesia, Tak Ada yang Pribumi!

Menyembuhkan Luka: Melerai Dikotomi Pribumi-Nonpribumi