Secara pribadi saya mengenal dekat Ahmad Syafii Maarif atua Buya Syafii di kantor MAARIF Institute pada tahun 2006. Sebelum itu, ketika masih di Padang, Sumatera Barat, saat menjadi Ketua Ikatan Remaja Muhammadiyah–sekarang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)–saya sudah mendengar cerita tentang kesederhanaan Buya.

Buya, ketika pulang ke Padang tak pernah memberitahu para Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat. Tiba-tiba saja Buya sudah sampai di kantor Muhammadiyah, Padang. Kalau di Padang buya selalu naik angkutan kota (angkot) untuk bersilaturahmi atau hanya sekedar menggunting rambut di samping kantor Muhammadiyah. Sikap dan laku yang jarang kita temukan pada tokoh besar dan pejabat kita, sikap tidak mau merepotkan dan tidak mau dilayani, itulah Buya Syafii.

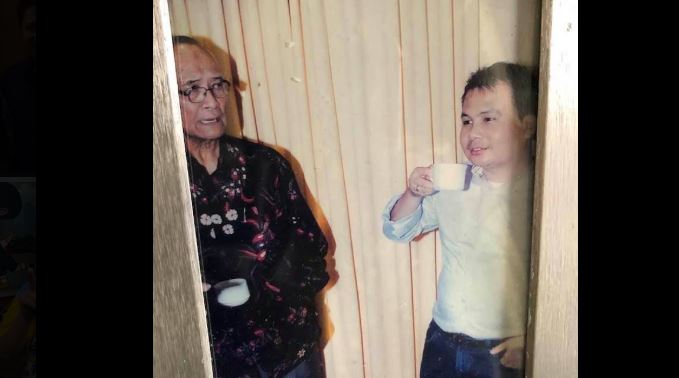

Saat saya di MAARIF Institute, semua cerita yang pernah saya dengar tentang Buya terasa dan tampak di depan mata, lebih sekedar cerita. Kesan pertama saya ketika bertemu, Buya sosok yang ramah, penuh senyum, dan egaliter. Beliau tanpa sungkan berbaur dan bercerita kepada kami anak-anak muda tentang banyak hal terkait persoalan kebangsaan, keislaman, dan kemanusiaan. Buya adalah orang mandiri yang tidak bermental aji mumpung dan dilayani seperti kebanyakan para tokoh dan elite bangsa ini.

Suatu ketika, kami sedang makan siang di MAARIF Institute. Menu kesukaan Buya Nasi Padang dengan gulai gajeboh. Ketika makan, air minum di gelas Buya sudah hampir habis. Dengan sigap saya mau mengambil dan mengisinya. Tapi dengan cepat tangan saya ditepis Buya. Buya berkata: “Saya masih bisa sendiri”. Saya kaget. Kekaguman saya bertambah. Kejadian yang terlihat sepele, tapi itu adalah gambaran manusia merdeka dari bumi minang yang selalu berdiri di atas kaki sendiri.

Industri otak dan pabrik kearifan

Dalam berbagai kesempatan, Buya risau ketika bercerita tentang Sumatera Barat, tanah kelahiran yang dicinta. Menurut Buya, Minang sekarang sudah tidak lagi menjadi negeri industri otak dan pabrik kearifan kata-kata. Minang, yang telah memberikan kontribusi besar terhadap republik ini melalui tokoh-tokohnya, seperti Muhammad Hatta, Tan Malaka, Sutan Syahrir, Agus Salim, Buya Hamka dan banyak lagi lainnya. Menurut Buya, penyebabnya adalah filosofi hidup orang minang telah lumpuh tak berdaya, hanya dijadikan sebagai retorika untuk kepentingan kekuasaan saja.

Penyebab lain, warisan luhur budaya minang tentang kemerdekaan berpikir berpendapat dan kemerdekaan bersikap telah punah akibat dari menjadikan kekuasaan dan pragmatisme menjadi tujuan. Padahal, nilai dan budaya luhur itu yang melahirkan orang-orang seperti Muhammad Hatta, Tan Malaka, Agus Salim, Syahrir, Buya Hamka dan tokoh-tokoh besar lainnya.

Minang akan kembali bangkit jika menghidupkan kembali tradisi luhur tersebut. Membuka diri terhadap diskusi-diskusi pemikiran yang terus berkembang pesat, dan memperluas radius pergaulan sehinga tidak terpenjara oleh kebesaran masa lampau.

Saya melihat Buya adalah bukti autentik dan cermin dari produk budaya luhur minang. Sikapnya yang terbuka berdialog dengan semua pemikiran, radius pergaulan yang luas melampaui batas-batas agama dan suku, kemandirian dalam hidup, ketauladan kesederhanaan dan kemerdekaan berpikir serta berpendapat. Itu semua adalah warisan luhur minang yang harus dihidupkan kembali sebagai prasarat utama untuk kembalinya minang kepuncak kegemilangan.

Tulang punggung

Buya adalah sediikit dari tokoh yang mempunyai tulang punggung yang tidak mudah membungkuk. Buya akan selalu bersuara lantang tanpa beban untuk mengkritisi kekuasaan jika dianggap menyimpang dari kehendak dan kepentingan rakyat. Di antaranya adalah sikap kritis ini bisa kita liat dari pembelaan sepenuh hati beliau kepada KPK ketika ada tangan-tangan jahat yang ingin melemahkan KPK. Seperti penolakan tegas Buya ketika Budi Gunawan diusulkan menjadi Kapolri.

Buya juga membentuk gerakan tokoh lintas agama untuk melawan kebohongan ketika masa pemerintahan SBY. Gerakan ini sebagai bentuk protes peringatan kepada SBY yang dipandang lambat menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan yang menyangkut kepentingan rakyat. Saya masih ingat betul ungkapan beliau untuk SBY: “Jangan berharap tanduk kepada kuda”.

Gerakan ini mendapat respon kritis dari pemerintah. Dipo Alam sebagai menteri sekretaris kabinet, menyebut Buya sebagai burung gagak pemakan bangkai. Buya meresponnya dengan hanya tertawa dan senyum. Itulah buya.

Jika beliau sudah mengambil sikap untuk menyuarakan kebenaran yang diyakini, dia tidak akan mundur sedikit pun. Buya seperti karang, teguh pada prinsip walaupun diancam, dicaci, dimaki, dan dicemooh. Buya melakukan itu semua karena kecintaannya pada negeri ini yang selalu dia doakan: “Semoga Indonesia bertahan sampai hari kiamat”. Sekali lagi, inilah gambaran manusia minang yang seutuhnya dalam diri Buya.

Alhasil, suatu ketika pada momen politik yang menentukan di republik ini, saya sedang di Yogyakarta bersama Bang Jeffrie Geovanie dan Mas Fajar Riza Ul Haq untuk bersilaturahmi ke rumah Buya. Dalam tengah perbincangan, saya kaget sekali, pertama kali saya melihat Buya marah karena kecewa dengan keputusan politik para elite yang dianggap penuh drama dan kepalsuan.

Buya langsung menelpon presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, menteri, dan jenderal. Ketika menelpon orang-orang tersebut, beliau langsung tanpa basa-basi protes, kecewa, dan mempertanyakan keputusan yang dianggap bukan yang terbaik untuk bangsa. Itulah gambaran orang minang, merdeka tanpa beban untuk mengutarakan pikiran dan pendapatnya. Kultur minang mendidik manusia menjadi merdeka, menghadapi kenyataan dengan kepala tegak walaupun penuh resiko.

Sayangnya, orang minang di kampung dan dirantau sering salah memahami pandangan, pikiran dan sikap Buya. Buya tidak pernah berpikir atas sikap itu. Buya adalah Buya. Akan tetap tetap teguh pada pendiriannya dan memilih merdeka untuk bersikap, berpikir, dan berpendapat.

Selamat ulang tahun ke 85 Buya. Sehat selalu untuk Buya dan Ibu. Pesan Buya untuk berpikir terbuka, perluas radius pergaulan, membaca, merdeka dalam hidup serta fundamentalis dalam urusan sholat, selalu saya ingat.