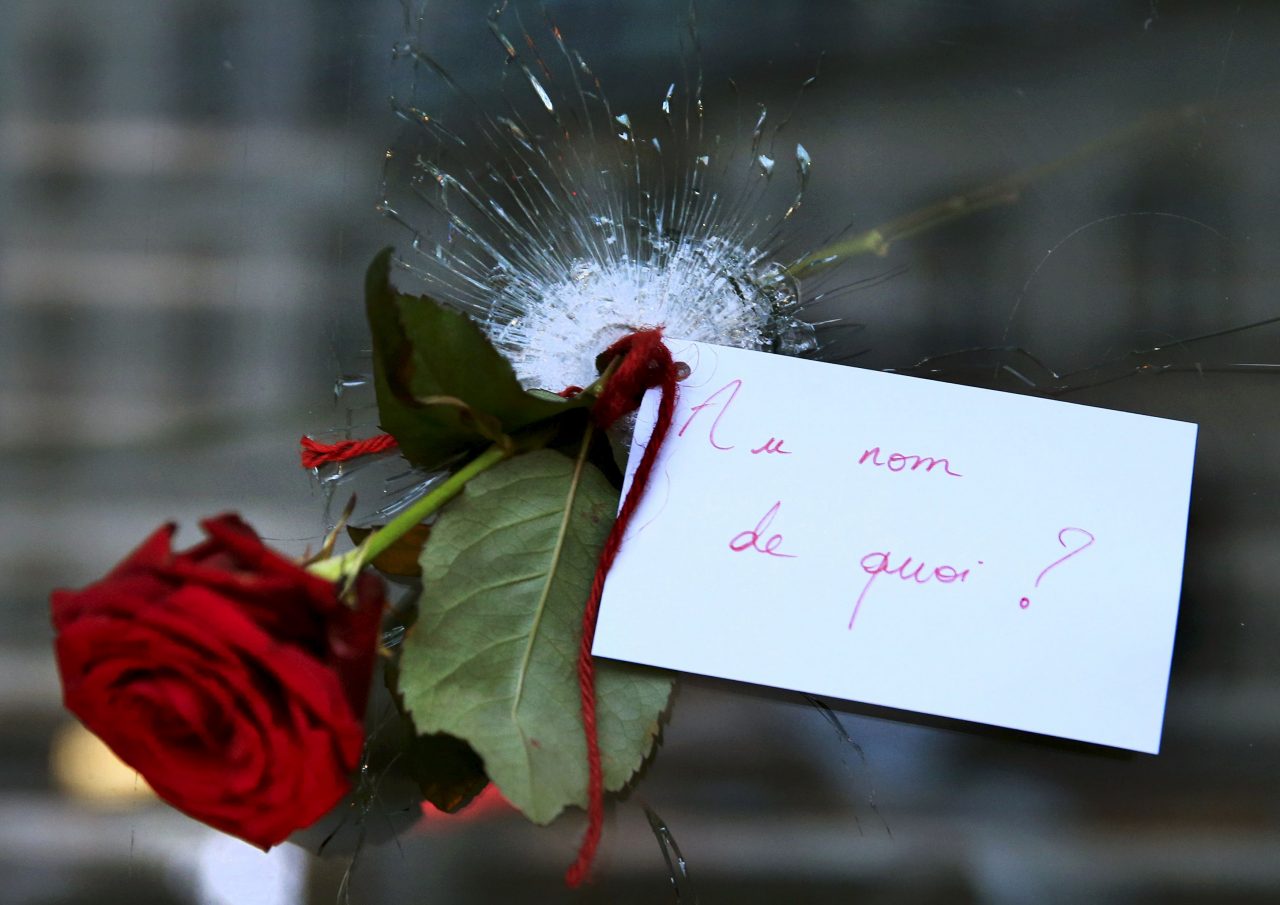

Di media sosial, terdapat pelbagai macam respons mengenai kasus penembakan yang terjadi di Prancis kemarin—terutama ketika diketahui bahwa ISIS terlibat dalam tragedi ini. Mulai dari pernyataan “ISIS bukan bagian dari Islam” hingga mengangkat kasus di Palestina. Ada juga teman-teman ateis yang menggunakan tragedi ini untuk menyerang agama, seolah-olah agama secara inheren memang buruk. Saya pikir, respons-respons seperti ini menunjukkan bagaimana kualitas logika kita sebenarnya.

Slavoj Zizek dalam salah satu bukunya, God in Pain: Inversions of Apocalypse, menuliskan bahwa mayoritas orang sebenarnya bermoral: menyiksa atau membunuh orang lain memberikan efek traumatis kepada mereka. Jadi, dalam rangka untuk membuat mereka melakukannya, butuh “penyebab atau pembenaran yang suci (sacred)” yang membuat pembunuhan tampak sebagai hal sepele, dan agama sangat cocok bertindak sebagai penyebabnya.

Agama adalah semacam anestetis yang bisa membuat orang-orang tidak memiliki rasa bersalah ketika melakukan pembantaian, atau hal-hal semacamnya. Hal ini terjadi karena di dalam teks kitab suci itu sendiri, terlepas dari ayat-ayat yang menyerukan kebaikan, juga terdapat ayat-ayat kekerasan yang memberi sekat antara kaum beriman dan kaum kafir. Itu bisa dipahami bahwa teks kitab suci yang kita baca saat ini tidak terlepas dari kepentingan politis ketika kitab suci itu dikodifikasi. Bahkan, kodifikasi Quran ketika pertama kali dibukukan, dilakukan di zaman Utsman dengan pendekatan kekuasaan melalui ingatan orang-orang yang menghafal Quran saat itu.

Jadi, mengatakan ISIS bukan islam adalah salah satu bentuk denial (“pengelakan”) bahwa di balik dimensi profetis agama yang mengajarkan kebaikan, agama juga mengajarkan kekerasan. Itulah sebabnya Blaise Pascal pernah mengatakan, “Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.”

Begitu juga ketika ada yang mengangkat kasus kekerasan yang terjadi di Palestina. Tindakan seperti ini, selain mencerminkan sikap apologi dan denial, juga memperlihatkan kecacatan dalam berlogika: seolah-olah kita tidak peduli dengan kasus kemanusiaan yang terjadi di belahan bumi lainnya.

Saya mengerti, jika saya memposisikan diri dan melihat dari sudut pandang seorang muslim, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis ini berpotensi menciptakan stereotipe terhadap Islam sebagai agama teroris. Padahal, semangat yang dibawa Islam pada tataran esensial adalah agama yang memberi rahmat pada semesta—dan tindakan kelompok ekstrimis ini tidak menunjukkan semangat tersebut. Saya paham bahwa keimanan kita terhadap agama, yang kemudian tidak sesuai dengan realitas yang ditunjukkan oleh kelompok ekstrimis ini, telah menciptakan disonansi kognitif yang membuat kita cenderung bersikap denial.

Namun, bersikap defensif dan mengelak untuk melakukan refleksi ke dalam, bahwa terdapat ajakan untuk melakukan persekusi, kekerasan terhadap liyan, dan lain sebagainya; hanya menciptakan semacam ilusi: agama yang saya anut adalah agama rahmat; agama saya tidak mengajarkan demikian; kelompok tersebut bukan Islam, serba bukan ini dan bukan itu. Namun, apakah sikap tersebut menjawab persoalan?

Yang menjadi masalah kemudian, teks-teks kitab suci tersebut tidak bisa direvisi, karena anggapan bahwa teks yang tertulis tersebut sudah sempurna ketika pertama kali diwahyukan oleh Tuhan. Ini membuat umat beragama berada di posisi dilema; yang kemudian dijawab melalui “tafsir”. Namun, masalah tidak berhenti sampai di situ. Sebagaimana yang kita tahu, adanya jarak pemisah antara garis waktu ketika wahyu tersebut turun dengan peradaban kita saat ini, memungkinkan munculnya pelbagai macam penafsiran. Lalu penafsiran siapa yang paling benar?

Tentu akan melelahkan jika kita melihat masalah ini dalam dimensi hitam-putih; karena perkara benar-salah tidak sesimpel yang dibayangkan, terlebih jika telah memasuki wilayah yang transendental. Jadi, saya pikir, daripada bersikap denial, akan lebih baik jika kita mengakui dan menerima: bahwa Islam, di balik semangatnya sebagai agama pembawa rahmat, juga memiliki sisi kelamnya tersendiri—terlepas dari teori-teori konspirasi mengenai bagaimana kelompok garis keras seperti ISIS ini muncul. Karena, dengan begitu, kita akhirnya memutuskan salah satu lingkaran kebodohan yang seolah-olah telah menjadi obsesi ketika terjadi kasus kekerasan yang melibatkan agama.

Di sisi yang lain, sikap sebagian teman-teman ateis yang memanfaatkan tragedi ini untuk menyerang agama juga memperlihatkan, pada tingkatan tertentu, ateisme mirip dengan penganut agama atau ideologi lainnya: bahwa terdapat jenis-jenis orang yang berdiri di polar-polar yang netral (moderat) hingga ekstrim (anti-agama). Agama tidak lagi dilihat secara objektif, tapi dianggap sebagai sumber penyebab kekerasan—seolah kekerasan adalah persoalan satu dimensi. Padahal, sejak ratusan ribu tahun lalu, di awal peradaban Homo sapiens sebelum adanya agama, konflik sudah sering terjadi. Tidak jarang, berawal dari hal ini muncul ide yang cenderung konyol dengan melarang pengungsi Suriah masuk ke Eropa dengan menggeneralisasi bahwa pengungsi Suriahlah akar masalah tindak terorisme di Paris kemarin. Selain memperlihatkan xenopobia, argumen tersebut juga sarat akan kesesatan dalam berlogika (logical fallacy).

Namun, ini bukan berarti saya mengatakan bahwa agama tidak boleh dikritik. Tetapi, mengkritik agama tetap harus dilakukan dengan jernih tanpa dipengaruhi bias-bias yang tidak perlu. Karena, seperti dikatakan Jacques Lacan, yang kemudian diteruskan oleh Slavoj Zizek —ketika membantah pendapat Dostoevsky, melalui karakter Ivan Karamazov yang dituliskan dalam novelnya yang mengungkapkan “jika Tuhan tidak ada, maka segalanya diperbolehkan” — dengan pernyataannya: “Jika Tuhan itu eksis, maka segalanya diperbolehkan.” Karena akan selalu ada sekelompok orang yang merasa mewakili Tuhan untuk melakukan tindakannya, seperti dilakukan oleh ISIS kemarin atau kelompok-kelompok garis keras lainnya.

Terkait dengan hal ini, saya teringat dengan filsuf eksistensialis Soren Kierkegaard, yang pernah berkata bahwa orang-orang meminta kebebasan bersuara, sebagai kompensasi atas kebebasan berpikir yang jarang mereka gunakan. Walaupun kalimat itu dituliskan sudah lebih dari seabad lalu dalam bukunya Either/Or, pernyataannya masih relevan dengan realitas masyarakat kita saat ini: terlalu banyak orang yang berkomentar mengenai suatu hal, namun tidak didasari pemikiran yang jelas.