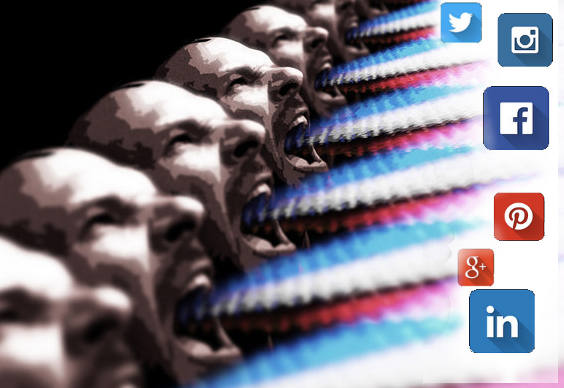

Di zaman serba cepat ini, banyak anak muda yang baru baca satu utas Twitter, nonton satu video TikTok edukatif, atau ikut satu webinar langsung merasa jadi pakar. Tak jarang, obrolan di kelas atau tongkrongan jadi ajang debat kusir, bukan diskusi sehat. Dan anehnya, semakin sedikit yang mereka tahu, semakin tinggi tingkat percaya dirinya. Ini bukan fenomena baru, ini yang disebut Efek Dunning-Kruger.

Efek Dunning-Kruger adalah bias kognitif di mana seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan dalam suatu bidang, justru merasa dirinya paling paham. Sebaliknya, mereka yang benar-benar ahli, justru sering meragukan diri karena sadar betapa luasnya hal yang belum mereka ketahui.

Nah, yang menarik (dan agak mengkhawatirkan), fenomena ini makin terlihat nyata di dunia pendidikan kita. Murid kadang merasa lebih pintar dari guru hanya karena mengikuti konten-konten populer. Mahasiswa baru semester awal bisa merasa lebih tahu dari dosennya hanya karena sudah ikut pelatihan online. Di sisi lain, mereka yang sebenarnya cerdas dan punya kemampuan justru kerap overthinking, merasa tidak cukup, dan berakhir dengan krisis percaya diri.

Lalu apa hubungannya dengan kesehatan mental? Ternyata, tingkat kepercayaan diri yang tidak realistis itu bisa jadi pintu masuk menuju tekanan mental. Ketika seseorang meyakini dirinya hebat, lalu dihadapkan pada realitas yang tidak sesuai harapan (misalnya gagal tes, ditolak magang, atau kena kritik), runtuhlah ilusi itu. Dan di situlah sering muncul rasa cemas, minder, bahkan depresi ringan.

Kita punya generasi yang merasa dituntut untuk “selalu tahu” dan “selalu benar” karena eksistensi di dunia maya. Tapi mereka tidak diberi ruang cukup untuk gagal, belajar, dan merasa bodoh tanpa dihakimi. Akhirnya, tekanan itu numpuk jadi bom waktu dalam kepala.

Ironisnya, sistem pendidikan kita juga belum cukup adaptif untuk mengatasi ini. Di satu sisi, sekolah masih menilai dari angka-angka, bukan dari proses berpikir kritis. Di sisi lain, media sosial menilai dari likes dan views, bukan dari substansi. Jadilah anak muda merasa harus cepat bisa, cepat paham, cepat sukses — padahal pemahaman sejati butuh waktu, kesabaran, dan kerendahan hati.

Kalau kita tidak segera sadar, kita sedang membesarkan generasi yang merasa tahu segalanya, tapi tidak tahan menghadapi kenyataan. Dan ketika mereka akhirnya menyadari kekurangan diri, rasa malu dan panik bisa menghancurkan kesehatan mental mereka perlahan-lahan.

Apa solusinya?

Kita perlu mengembalikan budaya belajar yang jujur dan rendah hati. Bahwa tidak apa-apa tidak tahu. Tidak semua hal harus langsung dikuasai. Kedua, guru dan pendidik perlu lebih peka terhadap dampak psikologis dari kepercayaan diri palsu ini. Dorong murid untuk bertanya, mengakui kelemahan, dan berdiskusi tanpa takut salah.

Terakhir, media sosial juga harus digunakan secara sehat. Kita boleh belajar dari mana saja, tapi jangan lupa menyaring. Jangan jadikan satu konten sebagai kebenaran mutlak, dan jangan merasa sudah “paling paham” hanya karena trending.

Karena dalam dunia nyata, yang merasa tahu segalanya biasanya paling belum tahu apa-apa. Dan yang berani bilang “saya belum paham” justru punya mental paling sehat.

Efek Dunning-Kruger bukan sekadar “gaya sok tahu”—ia adalah fenomena psikologis yang bisa menghancurkan generasi jika tidak disadari sejak dini. Terutama ketika efek itu bertemu sistem pendidikan yang terlalu menuntut, dan dunia sosial yang terlalu cepat menghakimi.

Maka, mari bangun budaya belajar yang sehat: di mana rendah hati dianggap keren, bertanya dianggap cerdas, dan merasa belum tahu dianggap sebagai langkah pertama menuju kebijaksanaan.

Karena sejatinya, semakin kita tahu, semakin kita sadar bahwa kita tidak tahu banyak. Dan dari kesadaran itulah, kesehatan mental bisa tumbuh lebih kuat perlahan, tapi pasti.