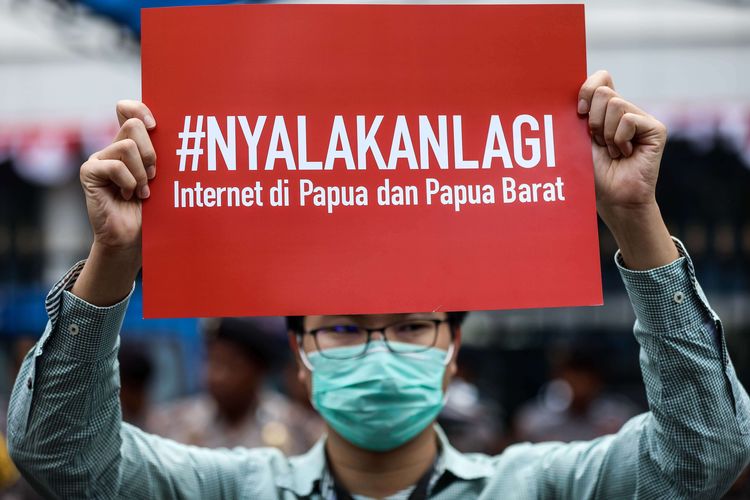

Setelah sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 3 Juni lalu, Presiden Joko Widodo dan Menkominfo Johnny G. Plate diputuskan bersalah atas pemblokiran internet di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemblokiran terjadi sepanjang Agustus-September 2019, menyusul protes atas penangkapan 43 mahasiswa asrama Papua di Surabaya yang diikuti dengan ujaran rasial.

Meskipun tidak mengajukan banding atas putusan PTUN, Kominfo memberikan pembelaan bahwa pemblokiran internet di Papua dapat dibenarkan. Selain untuk membatasi rumor-rumor yang beredar, pemblokiran internet juga dipandang perlu untuk meredakan kerusuhan yang berlangsung.

“Membatasi rumor dan menjaga keamanan” menjadi dua alasan yang paling sering digunakan untuk menjustifikasi pemblokiran internet. Meski pada kenyataannya, tanpa akses internet rumor tetap dapat beredar dari mulut ke mulut dan protes justru berakhir rusuh karena tidak adanya medium untuk mengonfirmasi rumor yang tersebar.

Alih-alih meredam aksi massa, pemutusan internet justru mendorong gerakan protes untuk mengalami eskalasi. Protes yang mulanya dilakukan secara damai di Wamena akhirnya berujung pada kerusuhan dan menjalar sampai ke kota-kota lain seperti Sorong, Fakfak, dan Jayapura setelah pemblokiran total diterapkan pada 21 Agustus 2019.

Menurut temuan Jan Ryzdak yang disadur dalam The Conversation, pemutusan internet justru meningkatkan intensitas suatu gerakan protes, alih-alih meredamnya. Pola serupa juga terjadi di kerusuhan di New Delhi Februari 2019 dan kota lain.

Bila akhirnya pemutusan internet tetap membuat protes berlangsung, mengapa hal tersebut masih dilakukan?

Upaya Kontrol terhadap Narasi Publik

Pemutusan internet tidak menghentikan gerakan protes, namun dapat ia menghambat narasi-narasi bersifat disiden untuk menjangkau lebih banyak audiens.

Berbeda dari media konvensional yang lebih rawan terhadap kebijakan sensor dan larangan liputan, platform digital memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyebarkan informasinya sendiri. Meskipun ketepatannya kerap diragukan, dalam hal pembentukan opini publik, satu utas Twitter dapat memberi dampak yang setara dengan op-ed media sekaliber Jakarta Post.

Dijelaskan oleh Trottier & Fusch dalam Social Media, Politics and the State (2014), media sosial merupakan suatu public sphere, yaitu tempat masyarakat sipil ataupun elite memiliki posisi lebih setara untuk saling menyebarkan narasinya politiknyam asing-masing. Selain karena bersifat demokratis, media sosial yang cenderung lebih bebas sensor membuat opini-opini yang tadinya dapat diberangus dalam media fisik akhirnya dapat tersebar.

Iklim media yang represif akhirnya membuat media sosial menjadi platform alternatif dalam menyebarluaskan narasi seputar penindasan di Papua. Pemutusan internet dinilai sebagai upaya pembatasan narasi yang sedang berkembang di platform digital. Unggahan seperti bukti kekerasan aparat ataupun dampak kerusuhan yang tidak dapat ditangani dapat menurunkan legitimasi pemerintahan.

Upaya kontrol narasi bukanlah hal yang baru. Setidaknya sebelum Departemen Penerangan dibubarkan pada tahun 1999, pembredelan pers merupakan fenomena yang lazim dilakukan di Indonesia—Detik dan Tempo cukup berpengalaman dalam hal tersebut.

Pemutusan internet dan teror yang terjadi pada diskusi diskusi di Universitas Lampung 10 Juni lalu pada prinsipnya melaksanakan fungsi yang serupa: menjaga suatu narasi agar tetap dominan dan yang lainnya untuk tidak. Pemutusan internet tidak jauh berbeda dari ‘pembredelan,’ hanya saja ditujukan pada platform digital.

Ketimbang meredam gerakan protes—sebagaimana yang kerap dijadikan pembelaan—pemutusan internet lebih ditujukan untuk membendung narasi protes agar tidak menyebar.

Pemutusan makin sering terjadi ketika negara tidak memiiliki teknologi sensor media yang cukup canggih untuk menyaring informasi tanpa perlu memutus akses internet secara total. Alasan tersebut juga diungkapkan oleh Semuel Abrijan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, satu pekan setelah internet diblokir secara total pada 28 Agustus 2019.

Media Sosial Sebagai Arena Pertarungan Politik

Gerakan protes memiliki sifat yang adaptif, ia menyesuaikan diri dengan lingkungan tepat ia melakukan perlawanan. Dalam negara dengan kontrol media yang ketat, media sosial menjadi lahan subur untuk mengorganisasi gerakan.

Jatuhnya pemerintahan Hosni Mobarak di Mesir ketika Arab Spring 2011 menjadi salah satu momentum pertama yang menunjukkan peran media sosial dalam memotori gerakan perlawanan.

Semenjak itu, banyak gerakan protes akhirnya menggunakan media sosial sebagai salah satu medium utama pergerakan. Seiring dengan meningkatnya akses internet dan pengguna media sosial, narasi protes yang disebarkan pun dapat menjangkau lebih banyak audiens.

Selain Arab Spring, beberapa gerakan seperti Umbrella Movement di Hong Kong dan Occupy Wolf Street di New York, AS menggunakan media sosial sebagai medium pengorganisasian gerakan. Bahkan, dengan media sosial protes Black Lives Matter dapat memberikan dampak tidak kalah besar di Eropa yang terpisah 7000 km jauhnya dari Minneapolis, tempat Goerge Floyd dibunuh oleh aparat kepolisian.

Meskipun begitu, gerakan melalui media sosial juga memiliki kelemahan. Sifat jejaring internet yang terpusat membuat pihak dengan monopoli terhadap infrastruktur telekomunikasi dapat menghentikannya sewaktu-waktu.

Tren Menuju Otoritarianisme Digital?

Tidak hanya di Indonesia, pemutusan internet menjadi tren yang lazim digunakan untuk menangani gerakan protes dalam skala global. Menurut laporan Access Now, terdapat setidaknya 35 negara yang melakukan pemutusan internet secara paksa pada tahun 2019. India memiliki angka tertinggi dengan total sebanyak 121 pemadaman internet hanya dalam satu tahun.

Negara yang melakukan pemutusan internet mengalami peningkatan sebesar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi gerakan protes menuju platform digital turut diikuti dengan upaya negara juga dalam mempersenjatai ‘weaponizing’ internet.

Hal tersebut menjadi indikasi tren menuju otoritarianisme digital, yaitu penggunaan platform digital untuk melakukan pengawasan dan represi dari negara. Dilansir oleh Freedom House, tren ini terjadi pada skala global dalam sembilan tahun terakhir, baik pada rezim demokratis ataupun otoriter.

Upaya pembendungan narasi dilakukan tidak hanya dengan cara pemutusan internet. Tindakan seperti teror dan peretasan digital, termasuk juga tidak adanya perlindungan terhadap data pribadi memberikan konsekuensi yang sama. Melihat peretasan yang baru-baru ini terjadi terhadap Ravio Patra ataupun teror pada Constitutional Law Society FH UGM, tren tersebut juga dapat terjadi di Indonesia. Tanpa adanya penyeimbang dari masyarakat sipil, kasus serupa dapat terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Daftar Pustaka

Trottier, Daniel & Fuchs, Christian. (2014). Social Media, Politics and the State. Routledge.