Teknologi digital diciptakan agar tercapai pemerataan informasi tanpa pandang bulu, namun sayangnya kini dampak negatif yang tak terelakkan adalah munculnya disinformasi, berita bohong, hingga ujaran kebencian (hate speech). Hal ini sejalan dengan pendapat Neil Postman (1992), bahwa teknologi digital tidak hanya menyediakan informasi yang baik, tetapi juga memberikan akses kepada informasi yang buruk, tidak akurat, bahkan hoaks.

Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepanjang Agustus 2018 hingga 31 Mei 2019 tercatat ada 2.127 isu hoaks yang beredar. Penyebaran hoaks terkait dengan berbagai kategori, 746 di antaranya merupakan kategori hoaks politik, 257 hoaks pemerintahan, 233 hoaks kesehatan, 177 fitnah, 159 hoaks kejahatan, 110 hoaks agama, dan sisanya adalah hoaks terkait bencana alam, internasional, mitos, penipuan, perdagangan, dan juga pendidikan.

Dalam kaitannya dengan kondisi pandemi saat ini, data menunjukkan sejak 23 Januari hingga 18 Oktober 2020 terdapat 2.020 konten hoaks seputar COVID-19 di media sosial, sementara yang sudah diturunkan (take down) berjumlah 1.759. Jumlah hoax yang tinggi juga disebabkan tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah Pengguna Internet di Indonesia per 9 November 2020 telah mencapai 196,7 juta.

Hoaks yang berkembang pesat bak jamur di musim hujan ini merupakan salah satu gejala dari era post truth atau era pasca-kebenaran, yakni masa di mana orang tidak lagi percaya pada fakta dan data. Publik hanya mau menerima sesuatu yang sesuai dengan kepercayaannya dan justru mengabaikan logika.

Terhadap informasi yang cocok dengan keyakinan maka publik mudah sekali menerima, sedangkan terhadap informasi yang tidak cocok dengan keyakinan maka akan serta merta ditolak. Tak ayal, berita bohong pun mudah dipercaya dan berkembang sebab sesuai keyakinan, sedangkan sebuah fakta justru ditolak sebab tak “memuaskan” kebutuhan. Orang cenderung hanya mau menerima berita yang sejalan dengan emosinya, bukan nalar kritisnya.

Fenomena mengedepankan subjektifitas dan menolak hal yang objektif ini, setali dua uang dengan teori filter bubble, yakni sebuah teori terkait algoritma dari perusahaan seperti Facebook dan Google. Perusahaan tersebut mencoba melakukan penyajian data yang akurat, dengan cara memberi informasi berdasarkan riwayat pencarian kita di internet, kebiasaan klik kita terhadap sesuatu, tipe komputer, hingga lokasi kita berada. Efek samping dari filter bubble adalah kita terus menerus mencari dan mendapatkan sesuatu yang kita sukai saja, sehingga membatasi diri dari informasi lainnya.

Beragam problem yang merupakan dampak negatif dari hadirnya teknologi komunikasi digital tidak bisa lagi dianggap angin lalu. Dampak dari hoaks dan kawan-kawannya sangat meresahkan, sebab dapat mengakibatkan polarisasi masyarakat, kerukunan memudar, kebencian antar kelompok, hingga rendahnya rasa kemanusiaan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hoax adalah literasi. Dalam hal ini literasi bukan hanya kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks, sebab data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka buta huruf di Indonesia per 2017 telah berada di bawah 5%. Artinya hampir seluruh masyarakat Indonesia telah bebas dari buta huruf dan bisa membaca. Namun dapat membaca teks harus diiringi sense of critical thinking, agar masyarakat tidak mudah menelan mentah-mentah informasi yang dibaca.

Beberapa pertanyaan kritis dalam merespon informasi yang masih belum tentu kebenarannya antara lain adalah mempertanyakan siapa sumber berita tersebut? Bagaimana latar belakang si narasumber? Apa kepentingan sumber tersebut mengatakan hal demikian? Hingga, siapa pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan dengan adanya informasi tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan kritis itu dapat membantu membongkar ideologi di balik informasi yang bertebaran di media sosial. Sejauh ini, berbagai aktor telah berupaya melakukan literasi digital yang salah satu tujuannya dapat mengasah sense of critical thinking.

Dari sektor masyarakat sipil, ada Relawan TIK yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan TIK, ada pula Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Centre for Digital Society (CfDS) di bawahi oleh FISIPOL UGM, dan Jaringan Pegiat Literasi Digital. Dari sektor publik ada Kominfo yang membuat gerakan Siberkreasi, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Upaya demi upaya memang telah dilakukan oleh berbagai pihak di atas, namun sayangnya hoaks tidak bisa diakhiri hanya dengan penguatan literasi saja. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, yang menjelaskan bahwa masalah hoaks di Indonesia lebih rumit dibandingkan negara lain karena literasi yang bermasalah dan kehadiran fanatisme yang berlebihan. Permasalahan terkait hoaks juga tidak serta merta selesai hanya dengan penutupan situ-situs bodong oleh Kominfo, dan penangkapan pelaku penyebaran hoaks.

Kala kedewasaan dalam berlaku di dunia digital sedang diuji seperti saat ini, yang harus kita miliki adalah kemampuan memberi respon secara kritis, diimbangi dengan kecakapan secara emosional.

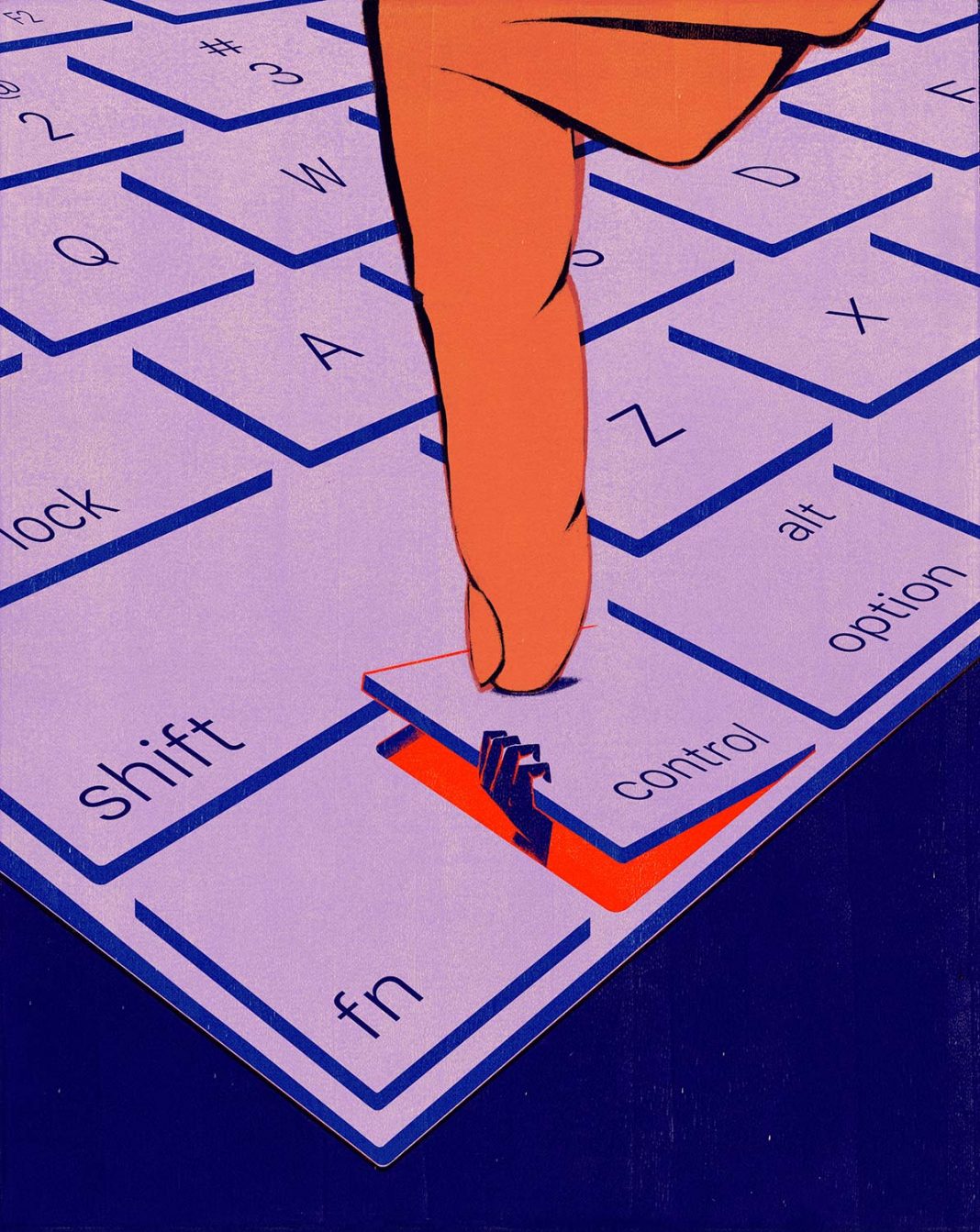

Sikap kita dalam menerima informasi, dalam menekan tombol share, dalam menanggapi kesamaan dan mengelola perbedaan akan menentukan pasang surutnya bencana hoax di negeri ini. Sebagaimana pendapat ahli neurosains dari Tokyo University Hospital, kecerdasan emosional bisa menjadi instrumen penangkal disinformasi, sebab lebih dari 90 persen tindakan manusia didorong oleh otak emosional, bukan otak logis (Kompas, 16/6/19). Sejak dari dalam rumah, kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ) harus dilatih oleh orang tua dan keluarga.

Di luar rumah, dunia pendidikan juga berperan membentuk kecerdasan emosional, dengan cara memperbanyak konten pendidikan yang memuat nilai-nilai emosional, sosiologi, dan ekologi. Dengan EQ kita yang matang, kiranya dapat menjadi formula ampuh untuk menangkal semburan hoaks, disinformasi dan sederet penyakit era post truth lainnya.

Sumber:

Antara News. (19 Oktober 2020). Kominfo jaring ribuan hoaks soal COVID-19.. https://www.antaranews.com/berita/1791193/kominfo-jaring-ribuan-hoaks-soal-covid-19

Postman, Neil. (1992). Technopoly: The Surrender of Culture to Technology.