Pemerintahan Jokowi telah melakukan berbagai cara mendongkrak investasi. Ia mulai serius menggodok rencana menghapus persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Wacana ini telah digulirkan sejak 2016 lalu. Sebelumnya, ia juga meminta pemerintah daerah untuk tutup mata untuk meneken izin investasi.

Merespon rencana penghapusan Amdal dan IMB itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi sontak beraksi. Ia menilai rencana pemerintahan Jokowi untuk menghapus Amdal dan IMB) justru akan mempercepat kerusakan lingkungan. Di sisi berseberangan, Jokowi sudah berpesan jangan sampai penegak hukum mencari-cari kesalahan investor. Ia juga akan penerbitan Omnibuslaw, yang merombak 74 UU dan mengkrompresnya menjadi UU.

Ekonom Faisal Basri sampai menghimbau agar Jokowi tidak terlalu ngebet mengejar investasi. Sebab secara empiris, investasi di Indonesia masih unggul dibanding negara-negara lainnya. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya kalah dengan Singapura yang menempati peringkat ke 4 dunia. Masalahnya, bukan itu yang menjadi kekhawatiran utama Jokowi.

Jika diamati, ada tiga hal yang dikhawatirkan Jokowi. Pertama, defisit neraca perdagangan yang mencapai US$160 juta per September 2019. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5 persen. Ketiga, tingginya angka pengangguran yang berada di kisaran 7,05 persen.

Lantas, benarkah investasi yang tinggi akan mengatasi semua itu itu?

Di periode pertama, Pemerintahan Jokowi telah mencabut ribuan Perda dan puluhan Permendagri yang dianggap menghambat investasi. Mahkamah Konstitusi sampai turun tangan mencabut kewenangan Kemendagri membatalkan perda. Namun, Kemendagri lalu menyiasati pembatalan perda itu dengan mencabut berbagai permendagri. Sebagai payung hukum, perda-perda akan menyesuaikan dengan Permendagri itu.

Pencabutan perda, permendagri, dan deregulasi aturan-aturan investasi lainnya memang membuat investasi di masa lima tahun pertama Jokowi naik. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi naik berturut-turut dari 463,1 Trilliun (2014), 545,4 T (2015), 612,8 T (2016), 692,8 T (2017), 721,3 T (2018), dan 601,3 T (hingga Triwulan III 2019).

Namun, data BKPM juga menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja semakin menurun. Dari 1.430.846 (2014), 1.435. 716 (2015), 1.392.398 (2016), 1.176.323 (2017), 960,052 (2018), 703,296 (hingga Triwulan III 2019).

Insignifikansi investasi untuk menyerap tenaga kerja juga dapat kita lihat dari data penyusutan serapan tenaga kerja formal. Dari 2015 hingga 2019, serapan tenaga kerja formal masih kalah jauh dibandingkan tenaga kerja informal. Per Februari 2019, sektor informal hingga kini mendominasi angkatan kerja yakni 74,1 juta dibandingkan sektor formal yang hanya 55,3 juta.

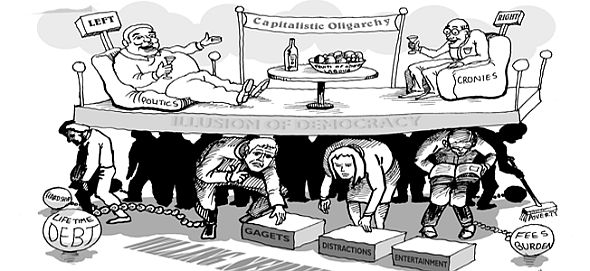

Sejak Orde Baru hingga kini, pemerintah meyakini bahwa investasi akan menyerap tenaga kerja. Padahal, para pemilik modal melakukan investasi demi akumulasi profit dan reinvestasi. Reinvestasi dibutuhkan karena, pada dasarnya, nilai kekayaan yang terakumulasi bisa susut jika tidak dikembangan (reinvestasi).

Jika dinilai rasional, investasi juga akan lebih menggunakan mesin dari pada tenaga manusia. Penurunan serapan tenaga kerja dibenarkan BPKM karena fenomena itu. Dengan demikian, keyakinan bahwa investasi akan menyelesaikan problem pengangguran adalah mitos.

Kita juga patut heran mengapa Jokowi terus mengejar pertumbuhan ekonomi. Padahal, pertumbuhan ekonomi adalah mitos.

Pertumbuhan ekonomi juga ada batasnya. Saat pertumbuhan ekonomi suatu negara sudah terlalu gemuk. Atau karena daya dukung lingkungan tidak sanggup lagi memuatnya. Sekelompok intelektual dalam The Limit of Growth pada 1972 telah memperingatkan bahwa jika negara-negara terus mengejar pertumbuhan ekonomi, maka kiamat kira-kira akan terjadi 100 tahun lagi. Perubahan iklim dalam dua dekade terakhir mengafirmasi prediksi itu.

Jika alasan yang mendasari Presiden Jokowi untuk menggencarkan investasi adalah memutus ketergantungan pada impor atau defisit perdagangan, semestinya ada pertaubatan terhadap pola pembangunan yang bertumpu pada privatisasi alat-alat produksi. Sebab, itulah yang menjadi akar ketergantungan pada impor.

Makin banyak investasi akan menyempitkan lahan pertanian, suatu fenomena yang akhirnya membenarkan impro pangan. Di sisi lain, makin banyak petani yang kehilangan lahannya. Tidak mengherankan jika jumlah petani terus menurun dan ketahanan pangan terkoyak.

Bagi sebagian petani, kehilangan tanah juga sama dengan kehilangan harga diri. Tanah mengandung sejarah, budaya, dan spiritualitas–utamanya di masyarakat adat. Secara ekonomi, nilai uang dapat susut, tapi nilai tanah tidak. Itu sebabnya, mengapa masyarakat yang lahannya dijadikan objek investasi cenderung melawan.

Petani yang lahannya jadi objek investasi susah bekerja di perusahaan yang berinvestasi. Sebab perusahaan mensyaratkan pelamar kerja memiliki ijazah. Kalau nanti anaknya menjadi buruh di perusahaan, tak ada jaminan akan lebih makmur.

Tiadanya organisasi buruh yang kuat membuat pengusaha lebih memiliki posisi tawar dalam pengupahan. Sementara investasi naik, upah tidak naik signifikan. Yang ada justru kebijakan upah murah. Sebab upah murah adalah bagian dari penciptaan iklim yang ramah bagi investor.

Ngebet-nya pemerintahan Jokowi untuk menggencarkan investasi telah membuat jumlah konflik agraria dalam satu periodenya telah lebih banyak dibandingkan selama 2 periode pemerintahan SBY.

Selain korban konflik agraria, tumbal-tumbal investasi berderetan dalam bentuk pemutusan hubungan kerja (1 juta pekerja telah menjadi korban PHK selama 2015-2018), perampasan ruang hidup, korban kerusakan lingkungan, kematian di lubang tambang, dan lain-lain.

Sekarang, rakyat akan terpukul lebih parah jika resesi global benar-benar mengganggu ekspor Indonesia dan investasi asing di Indonesia. Jika itu terjadi, gejolak sosial politik tak bisa dihindari.

Akhirnya, percuma mengejar defisit menyeimbangkan defisit perdagangan kalau dicapai dengan cara dengan menumbalkan rakyat sendiri. Kita harus melihat bahwa defisit itu lebih disebabkan tidak kuatnya fondasi ekonomi nasional. Kita belum cukup serius membangun industrialisasi nasional yang sosialistik, yakni ketika produksi dijalankan di atas kebutuhan, kehendak, dan kontrol rakyat, bukan ‘seenak udel’-nya investor.

Masih ada waktu untuk menyadari bahwa investor bukan Tuhan, dan investasi bukan agama.