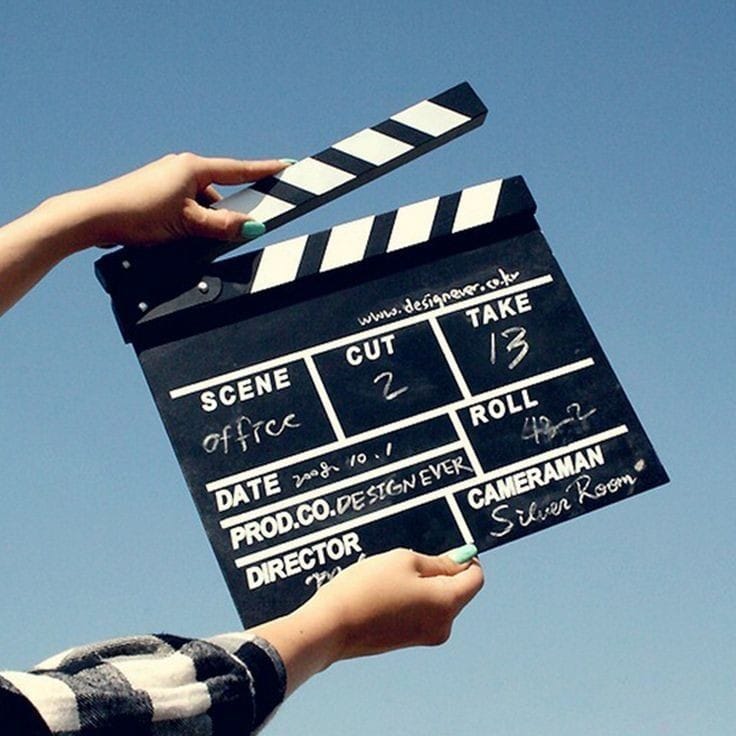

Di bawah langit Sampang yang seringkali terik, sebuah drama ketatanegaraan yang subtil namun mematikan tengah dipentaskan. Panggungnya adalah balai desa, aktor utamanya adalah para Penjabat (Pj) Kepala Desa, namun sutradaranya bersembunyi di balik tirai kekuasaan yang lebih tinggi.

Lakon yang dipertontonkan berjudul “Pemerintahan Transisi”, tetapi bagi mereka yang mengerti, judul sesungguhnya adalah “Langgengnya Kekuasaan Melalui Perantara”. Ini adalah kisah tentang bagaimana hukum, alih-alih menjadi panglima, justru dijadikan tameng untuk sebuah praktik patronase yang menggerogoti jantung demokrasi dari unit terkecilnya: desa.

Untuk memahami tragedi ini, kita tidak bisa membacanya seperti membaca lembaran undang-undang yang kaku. Kita harus membacanya seperti sebuah novel, mengikuti alur sebab-akibat, motif tersembunyi, dan dampak psikologis yang ditimbulkannya pada tatanan sosial.

Babak I: Genealogi Krisis yang Direkayasa

Setiap krisis besar seringkali lahir dari pembenaran yang tampak masuk akal. Pada tahun 2021, hantu COVID-19 menjadi alasan absolut. Atas nama kesehatan publik, sebuah surat keputusan bupati menjadi palu godam yang menunda Pilkades serentak. Kekosongan kepemimpinan pun menganga, dan secara yuridis, solusinya adalah penunjukan Pj Kepala Desa dari kalangan PNS. Sampai di sini, alurnya masih bisa diterima nalar publik. Itu adalah babak pertama, sebuah prolog yang manis.

Namun, pandemi mereda dan panggung politik berubah. Kini, alasan penundaan itu berevolusi menjadi lebih canggih: menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU No. 3 Tahun 2024. Lagi-lagi, sebuah alasan yang terdengar sangat prosedural, taat hukum, dan teknokratis. Tetapi disinilah letak kejeniusan permainan ini. Penundaan yang terus-menerus bukanlah sebuah bug, melainkan sebuah fitur. Ia bukanlah kelalaian, melainkan sebuah desain. Kekosongan kepemimpinan definitif sengaja dipelihara karena ruang kosong itulah yang menjadi kanvas bagi para pelukis kekuasaan untuk mewarnainya sesuai selera mereka.

Babak II: Anatomi Kekuasaan Bayangan-Sebuah Analisis Yuridis Kritis

Secara formal, tidak ada satu pun pasal yang dilanggar. SK pengangkatan seorang Pj adalah produk hukum yang sah, ditandatangani oleh pejabat berwenang. Namun, ilmu hukum tidak berhenti pada legalitas formal (formeel recht), ia juga menyelami keadilan materiil (materieel recht) dan spirit hukum itu sendiri. Apa yang terjadi di Sampang adalah sebuah parade pelanggaran spirit hukum.

Dari Diskresi Menuju Détournement de Pouvoir:

Hukum Administrasi Negara memberi ruang bagi pejabat untuk melakukan “diskresi”, yaitu kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan persoalan faktual. Penunjukan Pj adalah salah satu bentuk diskresi. Namun, diskresi dibatasi oleh tujuannya. Tujuan penunjukan Pj adalah untuk menjamin kelangsungan pemerintahan desa.

Di Sampang, diskresi ini telah dibajak. Tujuannya bergeser menjadi menjamin kelangsungan kendali politik bupati dan jejaringnya. Dalam doktrin hukum, ini disebut détournement de pouvoir-penyalahgunaan wewenang di mana sebuah kekuasaan yang sah digunakan untuk tujuan lain di luar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sang Pj tidak dipilih berdasarkan kompetensi birokrasinya, melainkan atas dasar loyalitas buta yang bisa dikendalikan oleh “pembisik” atau “operator lapangan”-seorang tokoh swasta yang berjasa saat Pilkada, misalnya.

- Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB): Di balik teks hukum yang tersurat, ada prinsip-prinsip tak tertulis yang menjadi jiwa dari tata kelola pemerintahan. Praktik di Sampang mencederai setidaknya tiga asas fundamental:

- Asas Profesionalitas: PNS yang menjadi Pj seharusnya bertindak profesional, bukan sebagai petugas partai atau perpanjangan tangan tim sukses. Ketika ia hanya menjadi “stempel” bagi kehendak patronnya, maka asas ini telah mati.

- Asas Kepentingan Umum: Kebijakan di tingkat desa, terutama terkait alokasi Dana Desa, seharusnya didasarkan pada musyawarah dan kebutuhan riil masyarakat. Namun, dalam model ini, prioritasnya adalah program-program yang “diarahkan” dari luar, yang mungkin lebih kental nuansa politisnya ketimbang urgensi sosialnya.

- Asas Larangan Mencampuradukkan Kewenangan: Inilah inti masalahnya. Seorang bupati secara formal memiliki wewenang menunjuk Pj. Namun, ketika “kepercayaan” untuk memilih dan mengendalikan Pj itu diberikan kepada seorang aktor non-negara (swasta/tim sukses), telah terjadi pencampuradukkan antara wewenang publik yang formal dengan pengaruh politik yang informal dan ilegal. Garis antara negara dan non-negara menjadi kabur.

Babak III: Patologi Sosial dan Kematian Otonomi Desa

Dampak dari teater hukum ini merembes jauh ke dalam pori-pori kehidupan sosial desa. Ia bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sebuah virus yang menginfeksi DNA sosial masyarakat.

- Ilusi Partisipasi: Musyawarah Desa (Musdes) yang seharusnya menjadi forum sakral bagi demokrasi akar rumput, berubah menjadi “simulasi partisipasi”. Warga diundang, daftar hadir di isi, notulensi dibuat, tetapi keputusan sejatinya telah diambil di tempat lain, di ruang-ruang tertutup, dalam bisik-bisik antara sang Pj dengan “pengendalinya”. Masyarakat perlahan belajar bahwa suara mereka hanyalah gema di ruang hampa. Apatisme pun tumbuh subur.

- Feodalisme Modern: Tanpa disadari, struktur kekuasaan di desa ditarik mundur ke era feodal. Pj Kepala Desa bukanlah pemimpin yang melayani rakyat, melainkan seorang vazal yang mengabdi pada “tuan”-nya (lord). Sang “tuan” ini-entah bupati secara langsung atau operatornya-menjadi landlord modern yang mengontrol sumber daya desa (terutama Dana Desa) melalui tangan sang Pj. Masyarakat desa pun terbelah menjadi dua: mereka yang berada di lingkaran patronase dan menikmati remah-remah kue kekuasaan, dan mereka yang tersingkir.

- Robohnya Otonomi: UU Desa dirancang dengan semangat untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, bukan objek. Desa diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Fenomena Pj “boneka” ini memutarbalikkan semangat itu 180 derajat. Otonomi desa hanya tersisa di atas kertas. Dalam praktiknya, desa kembali menjadi unit administratif terendah yang tunduk pada komando operator (Mentor) dari kabupaten, bukan melalui jalur birokrasi yang sah, tetapi melalui jalur komando politik yang gelap.

Epilog: Negara di Dalam Desa

Apa yang dipertontonkan di Sampang hanyalah gejala penyakit lebih besar dalam demokrasi, ketidakmampuan memisahkan kepentingan publik dari balas jasa politik. Hukum ditundukkan jadi alat justifikasi, bukan lagi instrumen keadilan.Praktik ini mulus di bawah radar penegakan hukum karena “tak ada bukti”, padahal jejak paling telanjang justru tampak hilangnya kepercayaan publik.

Saat warga desa menyaksikan pemimpinnya hanyalah boneka yang talinya dikendalikan orang lain, negara gagal hadir sebagai entitas adil dan berwibawa. Yang muncul justru wajah negara sebagai alat kekuasaan segelintir elite.Pada akhirnya, setiap penyalahgunaan wewenang, betapapun lihainya bersembunyi di balik legalitas, tak pernah kebal dari pertanggungjawaban hukum. Cepat atau lambat, sejarah hukum akan menuntut akuntabilitasnya.