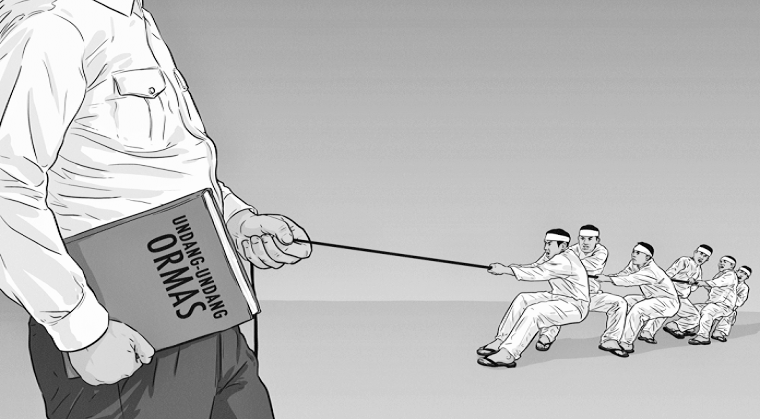

Hukum atau regulasi seolah masih menjadi satu alat yang ampuh untuk menangani segala macam permasalahan negara tanpa pernah memprioritaskan konten, lembaga implementor, kelompok sasaran maupun penerima manfaat (benefacaries) hingga dampak yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan.

Keyakinan itulah yang masih di pegang teguh oleh anggota legislatif kita dalam merumuskan perubahan status dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 menjadi Undang-undang dalam sidang paripurna DPR yang di gelar pada 24 Oktober 2017.

Jika mengikuti prosedur konseptual dalam mekanisme pembuatan kebijakan publik, argumentasi yang dinyatakan oleh legislatif yang menyetujui pengesahaan undang-undang Ormas memiliki kadar rasionalitas yang cukup dengan mengacu pada isu tentang radikalisme maupun gerakan-gerakan ormas yang dapat mengancam pancasila dan kesatuan NKRI.

Akan tetapi, respon yang dilakukan legislatif dengan merubah status Perppu Ormas menjadi undang-undang tanpa mempersiapkan sebuah kajian yang matang tentang solusi untuk meminimalisir kelemahan Perppu sebelumnya, akan menimbulkan banyak persoalan di kemudian hari.

Padahal, masih banyak sekali celah yang terdapat dalam konten perppu yang otomatis terkandung dalam UU ketika disahkan, seperti resiko hukuman pidana bagi anggota dan pengurus ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan sanksi pidana penjara seumur hidup, pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun (Pasal 82A ayat 2).

Selain itu, masih terdapat resiko pembubaran tanpa proses pengadilan bagi ormas yang dianggap bertentangan dengan pancasila. Kemudian, pemerintah memiliki potensi untuk melakukan penafsiran secara sepihak tentang ormas yang dianggap berlawanan dengan pancasila. Hadirnya standar yang jelas dalam isi kebijakan menjadi hal yang mutlak dibutuhkan dalam membangun sebuah kebijakan yang berkualitas.

Hilangnya Prosedur Ideal

Proses legislasi yang merubah status Perppu menjadi UU Ormas tidak bisa dipungkiri berada di wilayah politis. Di mana terdapat tujuh fraksi yang setuju dan tiga fraksi yang menolak. Kontestasi antar pihak yang menerima dan menolak perubahan status peraturan membuat berbagai wakil rakyat ini lupa bahwa harus ada standar ideal yang harus diperhatikan dalam menetapkan sebuah produk kebijakan.

Legislatif lupa bahwa dalam kebijakan publik diperlukan sebuah teknik analisis kebijakan yang dapat meramalkan sebuah masa depan yang sangat jauh ke depan tentang bagaimana membuat dampak sosial yang bersifat positif dan berupaya menghindari dampak negatif yang timbu dalam UU Ormas. Teknik analisis kebijakan ini dapat berbentuk white paper (Nugroho, 2015).

Melalui white paper, segala bentuk kelemahan yang ada dalam isi Perppu dapat segera direvisi dan dapat direplikasikan dalam UU Ormas yang disahkan. Penyusunan white paper ini dilaksanakan dalam beberaa rangkaian teknis seperti menelisik persoalan-persoalan yang muncul dalam Perppu ormas, membentuk tim analisis kebijakan, menentukan metode analisis, menginput data lapangan maupun dokumen pendukung sebagai landasan revisi, Focus Group Discussion (FGD), eksperimen jika diperlukan hingga terbitnya naskah final terkait poin-poin revisi kebijakan.

Akan tetapi, proses politik menjadi lebih dominan terjadi dan prosedur kebijakan ideal tidak dijalankan. Proses revisi kebijakan malah menjadi modal bagi masing-masing fraksi untuk menerima maupun menolak perubahan status kebijakan. Argumentasi untuk revisi malah menjadi aspek untuk melonggarkan kebijakan, bukan untuk memperbaiki kebijakan.

Motivasi legislator lambada kebijakan ini terkesan bersifat satisficing yaitu kebijakan yang diambil hanya untuk memuaskan seluruh pemangku kepentingan dan motivasi pembuat kebijakan yang ideal cenderung minimum agar keputusan segera dibuat (Bateman & Snell dalam Nugroho, 2015). Seolah para legislatif kita terburu-buru dalam merubah status kebijakan Ormas. Dalam satu hari, proses musyawarah mufakat tidak tercapai maka hasil voting yang menentukan pengesahan hukum tertinggi kita yaitu undang-undang.

Sebuah kebijakan yang berkualitas nampaknya akan semakin sulit ditemukan dalam wilayah politik jika aspek prosedur dan isi kebijakan yang berkualitas tidak hadir. Bisa diibaratkan pengesahan UU Ormas ini seperti nasi yang sudah menjadi bubur. UU Ormas telah memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Beberapa faksi yang menolak maupun yang menerima dengan syarat seperti PKB, Gerindra dan PAN telah mengeluarkan pernyataan bahwa akan melakukan revisi UU Ormas melalui Prolegnas 2018.

Kita hanya hanya bisa berharap, kebijakan ini direvisi sesuai dengan standar kebijakan yang unggul. Kepentingan faksi-faksi dalam merevisi kebijakan ini juga harus mempertimbangkan perspektif para pakar kebijakan yang menyangkut aspek aktor yang memiliki wewenang sebagai implementor kebijakan, karakteristik wewenang aktor tersebut dalam implementasi, dan jaring pengaman terkait dengan unsur pasal karet yang ada dalam UU Ormas tersebut.

Selain itu, para akademisi, pakar kebijakan dan civil society perlu mengawal dan jika perlu mengkritisi implementasi UU Ormas tersebut. Salah satu nilai yang harus diperhatikan adalah kebijakan ini bukan sebagai alat represi maupun alat untuk mengekang kebebasan ekspresi.