Indonesia punya budaya kerja yang unik, hampir semua urusan kantor sekarang berlangsung lewat WhatsApp. Mulai dari instruksi atasan, koordinasi pekerjaan, laporan hasil, sampai sekadar mengingatkan absen, semua lewat grup atau chat di Whatsapp. Saya yakin, setiap pekerja punya lebih dari satu grup kantor. Aplikasi yang awalnya diciptakan untuk komunikasi pribadi berubah menjadi ruang kerja yang melekat di ponsel kita.

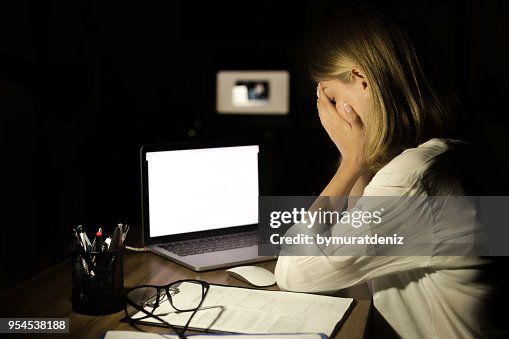

Sekilas memang nampak praktis. WhatsApp lebih personal dan cair daripada email. Tapi justru karena sifatnya yang personal, batas antara kehidupan kantor dan kehidupan personal makin kabur. Notifikasi kerja dapat muncul kapan saja tengah malam, saat akhir pekan, bahkan di waktu kita sedang bersama keluarga.

Banyak pekerja mengaku tidak berani mengabaikan pesan atasan, meski bukan di jam kerja. Dalam kultur kerja yang hierarkis, menunda membalas dianggap tidak sopan, bahkan tidak loyal. Rumah yang semestinya menjadi ruang istirahat pun menjelma menjadi kantor kedua. Fenomena ini bukan sekadar keluhan sehari-hari, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih besar, yaitu hilangnya batas privat dan professional kelas pekerja.

Ilusi Profesionalisme

Dalam kultur kerja di Indonesia, profesionalisme didefinisikan sempit. Pekerja yang baik adalah mereka yang “selalu siap”. Bahkan dalam menjawab pun menggunakan diksi “siap laksanakan” dan “mohon arahan”. Loyalitas diukur dari seberapa cepat kita membalas pesan, seberapa sering kita hadir di rapat daring, seberapa lama seorang pekerja mampu bekerja ekstra di luar jam kerja. Padahal, seharusnya profesionalisme mestinya diukur dari integritas, tanggung jawab, dan kualitas kerja, bukan hal-hal yang superfisial seperti jam kerja ekstra.

Tahu 2000 ketika era digital mulai menjadi realitas sosial, Sue C. Clark mengingatkan mengenai pentingnya memisahkan batas ruang kerja dan kehidupan privat melalui Work/Family Border Theory. Sayangnya, digitalisasi membuat batas itu menjadi kabur. Apalagi bagi pekerja perempuan, kekaburan ini terasa jauh lebih berat. Arlie Hochschild sudah lama mengingatkan lewat konsep Second Shift dimana perempuan memikul beban ganda, bekerja di kantor sekaligus mengurus rumah dengan tidak proporsional. Data BPS pada Februari 2023 menunjukkan bahwa 28,4 persen penduduk kota bekerja lebih dari 49 jam per minggu. Angka ini menujukkan kategori jam kerja berlebihan yang berisiko pada kesehatan dan keseimbangan hidup.

Masalah Global, Konteks Lokal

Survei global dari ADP Research Institute tahun 2022 menemukan pekerja remote rata-rata bekerja tiga jam lebih banyak per minggu tanpa bayaran dibanding pekerja kantoran. Tetapi pekerja kantor tetap menghadapi tekanan lebih tinggi. Sekitar 66 persen pekerja kantoran mengeluhkan stres setidaknya seminggu sekali. Dengan kata lain, jam kerja panjang dan tuntutan berlebih telah menjadi pola global di hampir semua jenis pekerjaan.

Data ILO juga menegaskan masalah jam kerja berlebih. Di beberapa negara, jam kerja rutin jauh melampaui standar 40 jam. Di Bhutan, rata-rata pekerja bekerja 54 jam per minggu. Di Uni Emirat Arab, mencapai 50 jam per minggu. Di Eropa, Yunani menjadi negara dengan jam kerja terpanjang, hampir 1.900 jam per tahun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa jam kerja panjang masih melekat sebagai budaya kerja di banyak belahan dunia.

Namun di Indonesia, persoalan ini terasa lebih berdampak karena budaya kerja yang sangat hierarkis. Menurut Hofstede, di Indonesia relasi atasan dan bawahan bersifat kaku dan sulit dinegosiasikan. Dalam kultur ini, perintah kerja di luar jam kerja dianggap perintah yag wajib ditindak lanjuti saat itu juga.

Budaya tersebut juga diperkuat dengan dominasi WhatsApp sebagai cara komunikasi yang digunakan di kantor. Hasil studi dari BCG dan Meta tahun 2022 menunjukkan lebih dari 90 persen orang Indonesia lebih suka memakai pesan instan dibanding email untuk komunikasi profesional. Akibatnya, ruang privat dan profesional bercampur konsekuensinya hampir mustahil memisahkan pesan pribadi dari urusan kantor. Ditambah lagi, Indonesia belum punya aturan semacam right to disconnect. UU Ketenagakerjaan hanya mengatur lembur, bukan hak menolak kontak di luar jam kerja.

Belajar dari Dunia

Jika berkaca ke kondisi global, negara-negara lain sudah mulai mengambil langkah. Perancis sejak 2017 mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 50 karyawan membuat aturan jelas tentang hak diskoneksi. Portugal bahkan melarang perusahaan menghubungi karyawan di luar jam kerja, kecuali dalam kondisi darurat. Spanyol pun mengambil Langkah yang serupa. Australia baru-baru ini juga mengamandemen Fair Work Act yang memberi pekerja hak menolak dihubungi di luar jam kerja, kecuali ada kesepakatan on-call dengan kompensasi yang jelas.

Bandingkan dengan Indonesia. WhatsApp kantor bisa masuk kapan saja tanpa batas, tanpa perlindungan dan tanpa konsekuensi. Pekerja yang menunda balasan sering dicap tidak serius, bahkan kurang berkomitmen. Perlahan namun pasti, rumah kehilangan fungsinya sebagai ruang privat, bergeser menjadi cabang kantor menguras energi kelas pekerja. Tanpa hak untuk memutus koneksi, digitalisasi hanya menjadi bentuk eksploitasi. Dari sisi kesehatan, WHO dan ILO mencatat bahwa bekerja ≥ 55 jam per minggu meningkatkan risiko penyakit jantung iskemik hingga 17% dan risiko stroke hingga 35% dibanding jam kerja normal 35–40 jam. Dampaknya, lebih dari 745.000 orang meninggal tiap tahun akibat penyakit jantung dan stroke yang dipicu jam kerja berlebihan.

Bagaimana Memulainya?

Di tingkat institusi, ada banyak hal sederhana yang bisa langsung diterapkan. Misalnya, menetapkan quiet hours antara pukul 19.00–07.00, memanfaatkan fitur schedule send agar pesan tidak mengganggu waktu istirahat, atau menetapkan kesepakatan misalnya email dibalas maksimal 24 jam, chat tidak diperlakukan sebagai komunikasi professional kecuali dengan consent yang jelas.

Langkah lain yang sering terlupakan adalah menghapus grup WhatsApp kantor yang beririsan yang justru menambah beban komunikasi tanpa alasan yag jelas. Jepang dan Korea Selatan telah melangkah lebih dulu. Keduanya menghadapi masalah jam kerja panjang, tetapi setidaknya sudah ada aturan resmi untuk membatasi lembur dan melindungi kesehatan pekerja. Indonesia, sayangnya, masih membiarkan pekerja menghadapi masalah tersebut tanpa aturan yang jelas maupun perlindungan yang tegas.

Tapi pada akhirnya, perubahan budaya kerja digital tak akan berjalan tanpa perubahan pola pikir pimpinan. Selama atasan masih menilai loyalitas dari siapa yang paling cepat merespons pesan WhatsApp di malam hari, standar profesionalisme akan terus kabur. Pimpinan harus menggeser tolok ukur dari sekadar “selalu siap” menjadi kualitas kerja. Inisiatif di atas baru akan efektif bila dimulai dari teladan atasan. Jika pimpinan berani membatasi dirinya, bawahan akan merasa aman untuk melakukan hal yang sama tanpa takut dianggap tidak loyal.

Selama kita terus membiarkan urusan kantor menembus ruang privat, digitalisasi hanya akan jadi wajah baru dari struktur eksploitasi lama. Memberi pekerja hak untuk memutus koneksi bukanlah kemewahan, melainkan syarat agar kualitas kerja tetap terjaga.